Cannes 2023 : l’éternelle quête de surprises

Depuis 31 ans que j’arpente la Croisette chaque année, tombé sous le charme de ce festival fiévreux en 1993, mon objectif, en passant d’une salle à l’autre, comme en allant dans d’autres festivals, s’est peu à peu précisé. Découvrir un talent ou une perception du monde originale, chercher à être surpris, en ne limitant pas aux films d’auteurs reconnus (même si le visionnage de ceux-ci est bien entendu une motivation), tout en espérant comprendre certains personnages croisés, voire ressentir une émotion particulière, voilà ce qui me meut. Avec parfois l’espoir que cette émotion soit capable de vous terrasser, comme ce fut le cas me concernant face à La Leçon de Piano, Soleil Trompeur ou Land and Freedom, au milieu des années 90.

Le Festival de Cannes, par son intensité, la richesse de sa programmation, les personnes qu’on y rencontre, l’ambiance électrique qui y règne durant 12 jours, a toujours eu une place spécifique dans mon cœur. Point d’orgue d’une année cinéma, depuis qu’au passage dans la rue d’Antibes, où devant le cinéma Star accueillant alors des projections du marché du film une attachée de presse nous agrippa pour remplir la salle d’un film tunisien sous-titré en anglais (si vous pensez à La Cité de la Peur, vous voyez juste), il s’agit d’un rendez-vous immanquable. Au fil des ans, j’ai eu la chance d’écrire pour différents supports, passant progressivement de non badgé, à cinéphile puis professionnel, avant d’entrer officiellement dans la presse. Et si cette année 2023 a été particulière, par l’intégration du jury Fipresci, grâce au soutien de l’UJC, la quête de surprises n’en aura été que plus forte.

Changements de genre

Au fil des projections d’une 76e édition, force est de constater que quelques auteurs habitués semblaient installés dans une certaine routine (Nanni Moretti avec Vers un Avenir Radieux, comédie politique artificielle et poussive, Ken Loach avec son The Old Oak qui veut traiter trop de sujets d’actualité, Jessica Hausner avec Club Zero, film resté à l’état de concept provocateur…). Les projecteurs, comme nos yeux, se sont alors naturellement reportés sur ceux qui ont opéré un étonnant changement de genre, que ce soit par rapport à leurs films antérieurs, ou pour l’un d’entre eux, au sein du même long métrage.

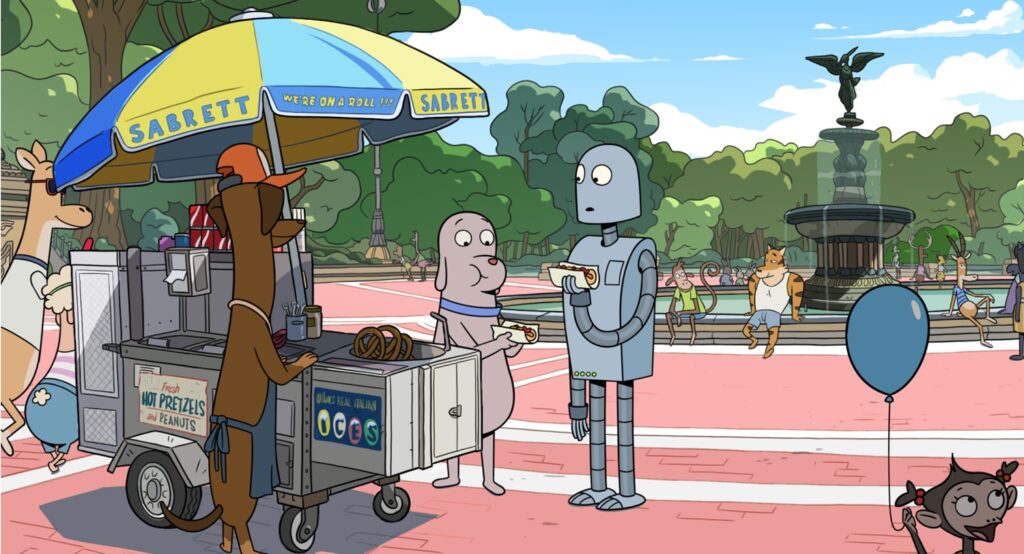

L’Espagnol Pablo Berger a ouvert le bal avec Robot Dreams. Capable de passer de la comédie débridée (Torremolinos 73), au conte poétique muet en noir et blanc (Blancanieves), ou à une histoire d’emprise flirtant avec le fantastique (Abracadabra), le voici qui se lance dans le film d’animation. Adaptation du roman graphique Rêves de robot de Sara Varon (2007), il en reprend les codes esthétiques pour délivrer un conte sensible, dont l’émotion affleure à presque chaque instant. Sorte de Jour sans fin pour un robot coincé sur une plage et séparé de son propriétaire, il s’agit là d’une belle ode à l’amitié et la complicité, comme rempart à la solitude.

Palme d’or pour Paris, Texas en 1984, Wim Wenders a bouleversé nombre de festivaliers avec Perfect Days, film contemplatif dont l’action se déroule au Japon. Portrait d’un homme chargé du nettoyage des toilettes publiques de Tokyo, qui a fort justement valu à Koji Yakusho le prix d’interprétation masculine, il peut aussi être vu comme une fable contemporaine sur les petits riens qui égayent une routine, dans une ville où le contact avec les autres est loin d’être aisé. Son film apparaît ainsi comme résolument à part dans sa filmographie.

Deux auteurs asiatiques ont également opéré une mutation singulière. Il y a d’abord le Japonais Takeshi Kitano, dont le nouveau film de sabre, intitulé Kubi, toujours aussi complexe quant aux enjeux belliqueux et aux manigances, n’hésite pas à montrer les amours homosexuels des samouraïs, tout en inclinant vers la comédie, à force de membres tranchés et de dérision autour de son propre personnage. Mais il y a aussi le Coréen Kim Jee-Woon, touche à tout ayant réalisé aussi bien des films d’horreur (Deux Sœurs), des polars implacables (A Bittersweet Life, J’ai rencontré le Diable) et un western (Le Bon, la Brute et le Cinglé), qui donne cette fois-ci dans la franche comédie avec Dans la Toile. Son film scrute avec humour et force rebondissements les coulisses d’un tournage, s’intéressant autant aux obsessions d’un réalisateur mégalo qui veut tourner à nouveau la fin de son nouveau film, qu’au cauchemar que représentent les égos des acteurs et actrices qu’il emploie. C’est à la fois savoureux et inventif.

Enfin, du côté d’Un certain regard, Rodrigo Moreno est parvenu, en un seul film de trois heures, Los Delincuentes, à opérer un changement de cap total dans sa deuxième partie. Commençant à la manière d’un film de braquage d’apparences datée, le long métrage se meut en film contemplatif, opérant un soudain arrêt dans la tension autour de deux employés de banque, complices malgré eux. S’intéressant soudainement à leurs aspirations intimes, le montage permet alors, tout en avançant dans l’intrigue, de réinterroger certains moments, tout en usant de délicieux jeux de miroirs, auxquels les noms des différents personnages apportent des aspects ludiques autant que signifiants. On suivra attentivement ses prochaines réalisations.

De vraies surprises

© Courtesy of A24 – Mica Levi

Parmi les films enthousiasmants de ce Festival de Cannes 2023, il y eut bien entendu The Zone of Interest, le nouveau Jonathan Glazer, auteur à part d’étrangetés comme Birth avec Nicole Kidman ou Under the Skin avec Scarlett Johansson. Si le jury Fipresci a choisi de primer ce film pour la compétition (le jury officiel présidé par Ruben Östlund lui a également attribué son Grand prix), c’est que l’œuvre, suivant le quotidien de la famille du commandant du camp de concentration d’Auschwitz, parvient à faire froid dans le dos. Par le contraste entre l’animation dans leur pavillon au jardin fleuri et l’horreur à peine perceptible qui se déroule de l’autre côté du mur, par l’utilisation d’un langage contemporain et une répétition qui tirent un trait d’union avec notre époque, et par un impressionnant travail sur le son résonnant comme une alerte, The Zone of Interest se pose en film glaçant mais aujourd’hui indispensable sur le devoir de mémoire.

En compétition également, Les Herbes Sèches de Nuri Bilge Ceylan, possède quant à lui une particularité par rapport aux autres films fleuves (ici 3h17) et particulièrement bavards du metteur en scène turc. Doté de dialogues d’une finesse absolue, c’est autour d’une scène clé de cette histoire de solitudes et de triangle amoureux, que se situe un étonnant principe de mise en scène représentant la soudaine interrogation de conscience du personnage central, un professeur au début sympathique, dont la perception par le spectateur évolue au fil du film. Un long métrage qui aura valu à Merve Dizdar un prix d’interprétation féminine fort mérité. Venu du Sénégal, Banel et Adama de Ramata-Toulaye Sy a aussi séduit, par son allure de conte féministe aux couleurs chaudes et à la superbe photographie. Aussi naïf que cruel, le film surprend par sa manière d’interroger la tradition, les croyances irrationnelles et la place de la femme dans une micro-société.

C’est à la Quinzaine des cinéastes que le film marocain Déserts, de Faouzi Bensaïdi, a été joliment accueilli. Abordant la pauvreté de régions reculées à leur beauté particulièrement cinématographique, cette comédie suit les déboires de deux employés chargés de recouvrer des créances, et offre un surprenant passage onirique dans sa dernière partie. Autre film découvert au Théâtre Palais Stéphanie, Conann de Bertrand Mandico, trip visuellement bluffant qui revient sur la vie de Conann la barbare, grâce à plusieurs actrices qui l’incarnent à différents âges. Le film nous ouvre les portes de différents mondes, plus ou moins imaginaires et référencés, dans une ambiance ‘glitter’ qui en met plein les yeux.

Enfin à Cannes Première et à Un certain regard, ce sont deux films latinos qui auront été de vraies découvertes. Le premier, Perdidos en la Noche d’Amat Escalante, habitué des récits liés à la violence dans son pays, le Mexique, après un début tourné autour des enlèvements perpétrés par la police, se mue en portrait singulier d’une famille dysfonctionnelle de riches, dans ses interactions périlleuses avec le fils d’une disparue. Le second, Les Colons de Felipe Gálvez Haberle, qui suit un ancien militaire, un mercenaire et un métis, aborde l’extermination des peuplades autochtones de Terre de feu, avec une frontalité rarement vue. Primé par le jury Fipresci décerné pour la section Un certain regard, il s’agit, d’une œuvre âpre, crépusculaire, entre le brûlot politique et la fresque historique, dont les jaillissements de violence marquent durablement, autant que la beauté sauvage des paysages.

Le Festival de Cannes 2023, durant lequel peu de films sont finalement ressortis comme des œuvres pouvant marquer l’année cinéma, ni créant une réelle unanimité, aura finalement bien joué son rôle de découvreur. Les surprises passées, à nous journalistes, de maintenant soutenir ces films, au cours de leurs passages dans d’autres festivals, et dans leur chemin vers les salles, pour des séances débats ou des expériences plus individuelles. Et direction le prochain festival… à la recherche de nouvelles marquantes surprises.

Olivier Bachelard

Cannes 2016: Le jeune Brésil a soixante ans

Sur les vingt-et-un films de la compétition cannoise 2016, près de la moitié se présentent comme des portraits de femmes. D’un personnage à l’autre, d’une actrice à l’autre, la galerie qui s’est construite au fil des jours est extraordinaire. Solitaire et auto-sacrifiée à sa cause (le docteur Jenny joué par Adèle Haenel, dans La fille inconnue), ou au contraire solaire et voyageant en meute (Sasha Lane dans American Honey), démon dans un corps d’ange (Elle Fanning dans The Neon Demon), mutines, cruelles et joueuses en tandem (Kim Min-Hee et Kim Tae-ri dans Mademoiselle), ou hantée et comme emmurée vivante dans ses silences (Kristen Stewart dans Personal Shopper), mère absente (Marion Cotillard dans Mal de Pierres) ou brisée (Emma Suárez dans Julieta), ou tout simplement rebelle à toute étiquette (Isabelle Huppert dans Elle), les héroïnes cannoises 2016 ne se ressemblent pas, sinon en ce qu’elles sont toutes, à leur manière, de fortes femmes, et de fortes têtes.

Sur les vingt-et-un films de la compétition cannoise 2016, près de la moitié se présentent comme des portraits de femmes. D’un personnage à l’autre, d’une actrice à l’autre, la galerie qui s’est construite au fil des jours est extraordinaire. Solitaire et auto-sacrifiée à sa cause (le docteur Jenny joué par Adèle Haenel, dans La fille inconnue), ou au contraire solaire et voyageant en meute (Sasha Lane dans American Honey), démon dans un corps d’ange (Elle Fanning dans The Neon Demon), mutines, cruelles et joueuses en tandem (Kim Min-Hee et Kim Tae-ri dans Mademoiselle), ou hantée et comme emmurée vivante dans ses silences (Kristen Stewart dans Personal Shopper), mère absente (Marion Cotillard dans Mal de Pierres) ou brisée (Emma Suárez dans Julieta), ou tout simplement rebelle à toute étiquette (Isabelle Huppert dans Elle), les héroïnes cannoises 2016 ne se ressemblent pas, sinon en ce qu’elles sont toutes, à leur manière, de fortes femmes, et de fortes têtes.

Au terme de ce festival, l’une des femmes d’exception qui semble vouée à hanter le plus longtemps les pensées du cinéphile nous vient du cinéma brésilien. Dans Les bruits de Recife, son précédent long métrage, c’était au travers d’une mosaïque de caractères que le réalisateur Kleber Mendonça Filho travaillait un tableau vigoureux du Brésil contemporain pétri de contradictions : affamé d’opulence et de confiance en soi, obsédé par la sécurité et les caméras de surveillance, trop attentif aux bruits de la rue, du voisin, ou aux aboiements d’un chien, s’attardant dans un rapport de castes et de classes que l’on voudrait croire d’un autre temps.

Aquarius se situe au revers de la médaille, dans la poche de résistance à la paranoïa. Et comme pour bien signifier que la tendance est du côté des peurs ordinaires des Bruits de Recife, l’exception que Kelber Mendonça Filho s’attache cette fois à peindre ne tient même pas à une poignée d’êtres mais à une seule femme, Clara. On l’attrape d’abord dans sa première jeunesse, rescapée à cheveux courts d’un cancer, sur laquelle on ne s’attardera pas trop longtemps. Ce qui intéresse le cinéaste, c’est la seconde jeunesse de Clara, à soixante ans. Désormais seule dans l’appartement qui a vu grandir sa famille, elle est la dernière occupante d’un vieil immeuble, l’Aquarius, dont un promotteur immobilier a réussi à tout racheter sauf la partie qu’elle occupe.

Aquarius se situe au revers de la médaille, dans la poche de résistance à la paranoïa. Et comme pour bien signifier que la tendance est du côté des peurs ordinaires des Bruits de Recife, l’exception que Kelber Mendonça Filho s’attache cette fois à peindre ne tient même pas à une poignée d’êtres mais à une seule femme, Clara. On l’attrape d’abord dans sa première jeunesse, rescapée à cheveux courts d’un cancer, sur laquelle on ne s’attardera pas trop longtemps. Ce qui intéresse le cinéaste, c’est la seconde jeunesse de Clara, à soixante ans. Désormais seule dans l’appartement qui a vu grandir sa famille, elle est la dernière occupante d’un vieil immeuble, l’Aquarius, dont un promotteur immobilier a réussi à tout racheter sauf la partie qu’elle occupe.

Il y a dans le simple fait de rester là, dans ce no man’s land au milieu de la ville, une première forme de résistance – au tsunami immobilier, et à tout ce qu’il dit de cette société prisonnière d’elle-même que l’on voyait déjà dans Les Bruits de Recife. Mais il y a également la manière de rester là. Clara ne se contente pas d’occuper le terrain : elle y vit pleinement. Son hédonisme solitaire, ses siestes dans le hamac qui est dans son salon, son appétit de jeunesse et de sexe, y apparaissent comme une provocation seconde, secrète mais plus puissante peut-être que la confrontation verbale – toute de fausses politesses et sarcasmes – aux hommes en costume. Ce n’est pas par entêtement de femme au début de sa vieillesse qu’elle reste, c’est tout l’inverse : parce qu’elle se fout de tout cela, des gros sous et des beaux discours sur la modernité et l’aménagement du territoire urbain. C’est Recife qui a vieilli, qui s’encroûte dans la gentrification en faisant des mines de vieille coquette. Clara, avec sa chevelure noir corbeau et sa silhouette de danseuse, porte ses rides comme une armure, et elle a dans les yeux une flamme presque guerrière. Peut-être parce qu’elle a une fois déjà affronté la mort, elle avance sans peur au milieu d’une ville, d’un pays entier peut-être, qui ne distingue plus la réalité de ses cauchemars.

De ce personnage superbement écrit, merveilleusement filmé, Sonia Braga fait une interprétation hypnotisante. Quand bien même Kleber Mendonça Filho continue de déployer en arrière-plan son questionnement sur la société brésilienne contemporaine, on ne peut pas plus que l’objectif détacher les regards de cette force vive qu’est l’actrice, si vive qu’elle intimide, voire qu’elle repousse loin d’elle – en témoignent les relations difficiles avec ses propres enfants. Il y a quelque chose d’icarien à s’attacher à un tel personnage : tout le film irradie dans sa lumière, et elle manquerait à chaque instant de brûler tout le film, si la maîtrise remarquable du cinéaste ne venaient lui redonner sans cesse la place qui devait rester la sienne. C’est le monde à l’envers. Le jeune Brésil des Bruits de Recife, que l’on entrevoit aussi dans Aquarius au travers du jeune promoteur immobilier par exemple, est vieux avant l’âge. Le Brésil de soixante ans, tel qu’il se reflète ici dans les yeux d’une femme, a dans sa résistance discrète et entếtée, dans son obstination à jouir, une aura punk salutaire dont les gamins en costume feraient bien de prendre de la graine.

Noémie Luciani

Palme d’or: I, DANIEL BLAKE (Moi, Daniel Blake) de Ken LOACH

Grand Prix: JUSTE LA FIN DU MONDE de Xavier DOLAN

Prix de la mise en scène : ex æquo

Cristian MUNGIU pour BACALAUREAT (Baccalauréat) et Olivier ASSAYAS pour PERSONAL SHOPPER

Prix du Scénario: Asghar FARHADI pour FORUSHANDE (Le Client)

Prix du jury: AMERICAN HONEY de Andrea ARNOLD

Prix d’interprétation féminine: Jaclyn JOSE dans MA’ ROSA de Brillante MENDOZA

Prix d’interprétation masculine: Shahab HOSSEINI dans FORUSHANDE (Le Client) de Asghar FARHADI

Prix Vulcain de l’artiste-technicien (CST): SEONG-HIE RYU, pour MADEMOISELLE de PARK Chan-Wook.

Palme d’or du court-métrage: TIMECODE de Juanjo GIMENEZ

Caméra d’Or: DIVINES de Houda BENYAMINA (présenté dans le cadre de la Quinzaine des Réalisateurs)

Prix de la Critique Internationale (Fipresci) pour la competition: TONI ERDMANN de Maren Ade (ci-dessus)

Prix Fipresci pour Un Certain Regard: CAINI (Dogs) de Bogdan Mirica

Prix Fipresci des sections parallèles: GRAVE (Raw) de Julia Ducournau

Onze jours en mai…

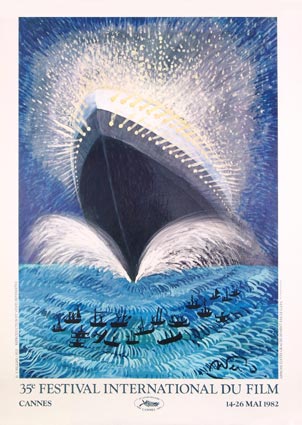

Ce fut mon… 34e festival de Cannes, eh oui ! Enfin le premier, en 1982, je n’étais pas critique mais photographe, pour l’édition quotidienne du Film français. C’étaitd’ailleurs une très bonne manière de découvrir les lieux,et leurs coulisses, mêmes si pratiquement tout devait changer ensuite : c’était la première année de Jack Lang (qui ne quittait pas d’une semelle le président du jury, Giorgio Strehler, impressionnant) et la dernière année de l’ancien palais, du moins comme lieu de la compétition officielle. Mes obligations de photographe m’avaient empêché de voir des films cette année là sauf, mon devoir accompli, l’ultime film en compétition, stridence et enchantement du Passion de Jean-Luc Godard, puis la toute dernière séance officielle qui se soit donné dans la vénérable bâtisse, soirée de clôture avec E.T. en première mondiale, et Steven Spielberg les baskets sur la rambarde du balcon d’une salle enthousiaste. Pas mal pour commencer.

J’ai loupé l’année 1983, depuis je n’ai plus raté ne serait-ce qu’une journée. Avec toujours ce sentiment étrange en écoutant tant de festivaliers se plaindre d’à peu près tout et de son contraire. J’ai dû entre-temps fréquenter aussi quelque 150 autres festivals de part le monde, souvent avec plaisir, il n’y a en a aucun où je sois assuré à l’issue de la manifestation d’avoir vu en si peu de temps autant de bons films, ni rencontré autant de gens que je suis content de voir, et qui pour beaucoup vivent au loin le reste de l’année. Au risque de passer pour un ravi de la crèche, il m’est impossible de me plaindre de Cannes en tant que tel, et j’écoute chaque année avec un certaine perplexité de bons camarades m’expliquer que non, cette fois, c’est moins bien que l’an dernier, qu’il s’agit d’une édition plutôt moyenne, qu’à l’évidence les grands films ne sont pas là.

Assurément ils n’y sont pas tous, il y a même souvent un, deux, trois film essentiels découverts dans un autre festival, ou hors festival. Mais sauf erreur, il n’est possible nulle part ailleurs de découvrir un nombre aussi élevé de films véritablement significatifs, mémorables, et d’une réelle diversité. Et cela de manière continue, année après année, depuis plus de 30 ans.

Assurément cela n’empêche pas de déceler des disfonctionnements, de vouloir faire des propositions, de chercher ce qui peut être amélioré. Ce ne peut être, selon moi, que des ajustements, des rééquilibrages. Comme d’ailleurs le système mixte public-privé du cinéma en France dans son ensemble, système dont il est une composante en même temps qu’une vitrine, le Festival de Cannes court surtout le risque de dévoiement de ses qualités, la routine ou l’exagération de ce qui était à l’origine un élément bénéfique tendant naturellement soit à croitre exagérément soit au contraire à s’étioler : c’est la caractéristique même des organismes vivants.

Festivalier blanchi sous le harnais, j’ai aussi appris à ne pas souffrir plus que de raison d’un palmarès avec lequel je suis en désaccord au moins deux fois sur trois – et comme j’étais enchanté de celui de l’an dernier, il était plus que prévisible que celui de cette année me paraitrait navrant, ce qui fut le cas. Nul ne peut prévoir ce qui émergera d’un jury, dont la composition répond à une logique inextricable : la première fonction du jury à Cannes n’est pas de décider des récompenses, mais d’être à Cannes, et si possible de monter les marches un nombre de fois aussi élevé que possible. Sa composition doit donc permettre le rayonnement glamour et l’affichage d’une diversité qui sont des garanties majeures de la puissance du festival, et donc de sa capacité à aider des films. Ceux qui ne voient pas que la présence de Wilhem Dafoe et de Carole Bouquet sur le tapis rouge fait partie de ce qui permet la reconnaissance internationale de Naomi Kawase ne comprennent rien au Festival de Cannes. Ensuite, ces personnalités brillantes et totalement hétérogènes, qui entretiennent avec les cinémas du monde des relations extrêmement variées (y compris la totale ignorance) se retrouvent à devoir prendre une décision très complexe. Pas étonnant qu’on se retrouve avec des palmarès quei ressemblent à monstres bizarres – je ne parle pas ici de choix différents de mes goûts, c’est une autre affaire, mais de palmarès incohérents ou illisibles. C’est à peu près inévitable.

Les jours d’optimisme, je me dis qu’il serait peut-être heureux de rétablir un usage éliminé il y a une vingtaine d’années, à savoir la présence d’un critique parmi les jurés. Non pas que les critiques aient meilleur goût que qui que ce soit – grand dieu non ! – mais disons qu’il est possible d’espérer que, par formation, il lui soit possible de faire partager aux autres membres du jury une perception d’ensemble, disons, au sens très large, un «discours» sur le cinéma tel que la sélection l’a, durant une dizaine de jours en mai, incarné.

Les jours d’optimisme, je me dis qu’il serait peut-être heureux de rétablir un usage éliminé il y a une vingtaine d’années, à savoir la présence d’un critique parmi les jurés. Non pas que les critiques aient meilleur goût que qui que ce soit – grand dieu non ! – mais disons qu’il est possible d’espérer que, par formation, il lui soit possible de faire partager aux autres membres du jury une perception d’ensemble, disons, au sens très large, un «discours» sur le cinéma tel que la sélection l’a, durant une dizaine de jours en mai, incarné.

On connaît bien sûr des exemples où un jury y a fort bien réussit tout seul – je pense au jury présidé par Wim Wenders l’année de Soderbergh, à celui présidé par Isabelle Adjani où Nanni Moretti joua un rôle majeur l’année de Kiarostami et d’Immamura, à celui présidé par David Cronenberg l’année des Dardenne et de Dumont. Mais il y a quelque espoir que dans nombre d’autres cas, une telle présence aurait aidé à construire un palmarès qui n’en aurait eu que plus d’efficacité pour renforcer les films, de les aider à vivre, à être vus et aimés. Puisque c’est bien de cela qu’il s’agit à la fin.fait partie de ce qui permet la reconnaissance internationale de Naomi Kawase ne comprennent rien au Festival de Cannes. Ensuite, ces personnalités brillantes et totalement hétérogènes, qui entretiennent avec les cinémas du monde des relations extrêmement variées (y compris la totale ignorance) se retrouvent à devoir prendre une décision très complexe. Pas étonnant qu’on se retrouve avec des palmarès qui ressemblent à monstres bizarres – je ne parle pas ici de choix différents de mes goûts, c’est une autre affaire, mais de palmarès incohérents ou illisibles. C’est à peu près inévitable.

Jean-Michel Frodon

Au jury « Fipresci » de la Critique Internationale de Cannes 2012

Un festival de Cannes maussade arrosé par la pluie. La veille de l’ouverture, je longe le bord de mer et la croisette : yachts, hôtels et vitrines de luxe. Trop chers pour moi ! Le lendemain, le festival fonctionne comme une usine : rythme infernal de projections qui s’enchaînent et des affaires qui s’y traitent.

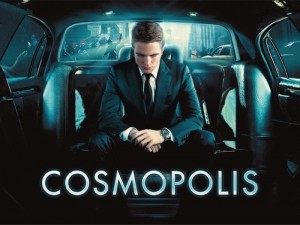

Membre du jury Un certain regard pour la Fédération internationale de la Presse de Cinéma, j’ai pu voir vu tous les films de cette sélection ainsi que ceux de Cannes Classic et de la Compétition officielle dont Cosmopolis de Cronenberg, métaphore sur le capitalisme en crise, et le superbe Holy Motors de Léos Carax, film de haute densité poétique et pour lequel mon cœur a battu très fort, espérant qu’il remporte un prix : espoir trompé par un palmarès décevant et peu audacieux.

Membre du jury Un certain regard pour la Fédération internationale de la Presse de Cinéma, j’ai pu voir vu tous les films de cette sélection ainsi que ceux de Cannes Classic et de la Compétition officielle dont Cosmopolis de Cronenberg, métaphore sur le capitalisme en crise, et le superbe Holy Motors de Léos Carax, film de haute densité poétique et pour lequel mon cœur a battu très fort, espérant qu’il remporte un prix : espoir trompé par un palmarès décevant et peu audacieux.

Diversité, sans toujours la qualité.

Un certain Regard provoque l’espoir de découvrir des films du monde entier, de styles et de genres différents, audacieux par leur regard, mais certains films cette année n’auraient pas dû y figurer. Ainsi, le film indien de la sélection, Miss Lovely d’Ashim Ahluwalia, autant rabatteur et complaisant que les films commerciaux qu’il prétend dénoncer, Blanco Elefante de Pablo Trapero et Antiviral de Brando Cronenberg. Le premier, misérabiliste, ne se distingue guère d’un mauvais téléfilm et Antiviral, prétendant dénoncer la « société du spectacle », n’est qu’un mauvais film de vampire, prétentieux, laborieux et qui s’éternise. D’ailleurs, la longueur des films était le défaut majeur de la sélection.

Dans Djeca d’Aida Begic, du passé de Rahima et de son jeune frère Nedim, le public doit deviner ce qui est advenu pour ces enfants de Sarajevo. Ici, le récit invite à suivre le présent de (Rahima), une jeune femme musulmane qui travaille dans la cuisine d’un restaurant et qui tente de protéger son jeune frère de la maffia, car Nedim est impliqué dans des trafics. L’actrice Marija Pikic joue le rôle d’une manière efficace et subtile. Le film montre le courage de Rahima affrontant des politiciens corrompus ou des criminels et décrit une société violente dont le quotidien renvoie au souvenir de la guerre à Sarajevo. Le film offre une bande sonore riche, un style visuel très nerveux et sa caméra, portée à l’épaule, accompagne les mouvements du personnage dans un rythme donnant de l’intensité.

Étudiant, le nouveau film du kazakh Omirbayev, s’inspire de Crime et Châtiment de Dostoïevski. Son tempo, ses images, sa direction d’acteur dans un jeu économe, sobre et “minimaliste” se placent sous l’influence de Bresson. Par de nombreux détails, Student construit une relation assez riche entre l’état du monde, l’évolution du personnage principal et le développement de son action. Sa structure globale et sa vision sont très cohérentes.

Laurence Anyways de Xavier Dolan est un film inégal, mais où il faut saluer le beau travail des deux acteurs principaux. Melvil Poupaud y est très subtil et s’impose dans une composition risquée de personnage d’homme voulant vivre dans l’identité d’une femme et Suzanne Clément, comédienne au jeu très puissant, impressionne. On sent, dans ce film, le désir sincère de faire du cinéma et Xavier Dolan, dans cette soif, expérimente différents styles. Certains moments forts prennent vie, mais l’écriture baroque de Laurence Anyways n’évite pas le maniérisme dans un film beaucoup trop long et sa musique redondante agace vite.

Dans Después de Lucia de Michel Franco, le personnage de Lucia est persécutée avec cruauté par ses « camarades » de classe pour avoir couché avec l’un d’entre eux. Le film prouve la vitalité du cinéma mexicain par un sujet fort, un jeu très juste de ses jeunes comédiens, mais le scénario manque de liens et sa fin est artificielle.

Gimme the loot d’Adam Leon possède de l’esprit, de la grâce et une bonne dose de vivacité. Cette comédie, genre rare dans la sélection de cette année, nous donne enfin à respirer et le plaisir de parcourir le Bronx avec son couple heureux de jeunes graffeurs toniques. Gimme the loot est un premier long métrage et il faut lui souhaiter du succès.

Dans le film collectif, 7 jours à La Havane, tourné par un réalisateur différent pour chaque jour, nous avons vu l’autre excellente comédie de la sélection, Diary of a beginner d’Elia Souleiman. Ce film succulent et burlesque, où il s’agit pourtant de la Palestine et de Cuba, provoque le rire. Avec le Rituel de Gaspard Noé, ce sont les deux meilleurs films de 7 jours à La Havane.

Notre jury a récompensé Beasts of the southern wild de Benh Zeitlin également lauréat de la Caméra d’or. Ce film émouvant montre l’aventure d’une petite fille, Huhspuppy, âgée de six ans dans son initiation à la vie. Hushpuppy, jouée par l’excellente Wallis Quvenzhané, vit parmi les plus pauvres, les exclus du bayou en Louisiane. Sa conscience des réalités et de ses responsabilités naîtra de la traversée de nombreuses épreuves. Récit d’initiation, ce premier long métrage surprend par la cohérence de sa vision, la qualité de sa mise en scène et sa profondeur. Mêlant le réalisme à la poésie, ce film réalisé par Benh Zeitlin est assez remarquable.

Laura Laufer

Cannes 2011, ses attraits et la raison de son succès

Pour chaque critique de cinéma, le festival de Cannes est un rendez-vous qu’il faut honorer, il est indispensable de s’y rendre. Pourquoi ?

Parce que Cannes, c’est non seulement la vitrine par excellence du cinéma mondial, mais aussi le centre des évènements para-cinématographiques du monde pendant douze jours. Cannes devient même par ricochet un terrain favorable aux débats concernant les problèmes politiques du monde. C’est pour cette raison que l’engagement tantôt franc et tantôt subtil de sa direction aux côtés des cinéastes malmenés dans leur pays d’origine, en a fait un lieu de haute voltige diplomatique.

Mon expérience personnelle du cru 2011 doit être partagée en trois parties : mon impression de la sélection; l’évènement créé autour des deux films iraniens, dus à deux cinéastes condamnés par le régime iranien, et sélectionnés à la dernière minute; enfin, mon statut cette année de membre du jury de la FIPRESCI

Cette année, comme toutes les autres, on a eu droit aux « grosses pointures » du cinéma qui attirent du monde et font la réputation d’un festival. En revanche, ce systématisme donne l’impression qu’elles considèrent garantie à vie une place en compétition, et qu’elles se laissent aller à paresse et négligence. Woody Allen figure ici en tête, sauf qu’il a choisi de ne participer à aucune compétition depuis quelques années et de ce fait on peut lui accorder des conditions atténuantes. D’autant qu’il a rendu joliment hommage à Paris dans son dernier opus Midnight in Paris. Mais, que dire d’Almodovar, de Moretti et de mon cinéaste de prédilection, le plus novateur d’entre tous, Lars Von Trier ?? Et, les frères Dardenne ? Où est-elle partie leur force d’investigation profonde du malaise des individus écrasés par le poids de leur histoire familiale ou de l’injustice sociale ?

Comment justifier la présence de films tels que Polisse et Drive en compétition? L’un donnant la versionfrançaise de la série télévisée Police de New York, et l’autre, un film purement commercial sans intérêt aucun. Je passe sur le choix du jury qui est souverain…

Les deux films qui se sont détachés de l’ensemble bancal de la sélection sont, sans aucun doute, Le Havre d’Aki Kaurismäki (photo ci-contre) et We need to talk about Kevin de Lynne Ramsay. Deux films magistralement conçus et réalisés d’un bout à l’autre. L’agréable surprise est aussi venue de L’artiste, film muet et en noir et blanc de Michel Hazanavicius, qui a donné à Jean Dujardin la possibilité de montrer son vrai talent.

Evénement autour des deux films iraniens de dernière minute

La société très paradoxale de l’Iran a donné la preuve de sa dualité au travers de deux de ses réalisateurs, qui présentaient leurs œuvres à Cannes, bien que condamnés en première instance, à 6 années de prison assorties de 20 années d’interdiction de tournage, d’écriture de scénario et de sortie du territoire pour l’un d’eux! Il s’agissait bien entendu de Jafar Panahi (ci-contre) et de Mohammad Rassoulof. Or, alors qu’ils sont en attente de leur Appel, Mohammad Rassoulof obtint l’autorisation de tourner et fit parvenir son film Au revoir à Cannes, qui l’a sélectionné pour « Un Certain regard« .

La société très paradoxale de l’Iran a donné la preuve de sa dualité au travers de deux de ses réalisateurs, qui présentaient leurs œuvres à Cannes, bien que condamnés en première instance, à 6 années de prison assorties de 20 années d’interdiction de tournage, d’écriture de scénario et de sortie du territoire pour l’un d’eux! Il s’agissait bien entendu de Jafar Panahi (ci-contre) et de Mohammad Rassoulof. Or, alors qu’ils sont en attente de leur Appel, Mohammad Rassoulof obtint l’autorisation de tourner et fit parvenir son film Au revoir à Cannes, qui l’a sélectionné pour « Un Certain regard« .

Quant à Jafar Panahi, lourdement condamné, il fit appel à un collègue documentariste, Mojtaba Mirtahmasb, pour mettre en image une journée de sa vie. Un film étonnant est sorti de cette collaboration, au titre ambigu et évocateur de Ceci n’est pas un film. Il fut expédié à Cannes de manière plutôt folklorique et sélectionné pour une séance spéciale.

Enfin, on apprit à la fin du festival que le passeport de Mohammad Rassoulof lui a été restitué. Ce qui veut dire qu’il aurait pu sortir du territoire. Si cette restitution avait été faite un peu plus tôt, il aurait même pu arriver à Cannes pour la projection de son film le 12 mai.

Pourquoi, dirait-on, condamnés pour avoir commencé à faire un film sur les évènements qui ont suivis les dernières élections présidentielles en Iran, les deux cinéastes ne sont-ils pas traités de la même manière ? Tout ceci a fait l’objet de beaucoup de questionnements lors des débats et conférences de presse organisés à Cannes et a fait couler pas mal d’encre dans les média du monde entier.

Etre juré de la FIPRESCI à Cannes, quel intérêt ?

L’avantage majeur d’être juré de la Fipresci à Cannes, c’est le « sur-badge » qui permet un accès un peu plus facile aux projections. Il n’y pas d’invitations à l’hôtel, contrairement à ce qui se passe dans la quasi-totalité des autres festivals. Pour les critiques que nous sommes, la participation au jury demande une tâche supplémentaire: rédiger un rapport pour le site de FIPRESCI.

En deuxième lieu vient le contact avec les collègues venus du monde entier, très enrichissant lors des délibérations. C’est à ce moment qu’on réalise que les critiques de cinéma développent à peu près la même sensibilité quel que soit le pays d’origine. Ceci était très visible lors des délibérations cette année: l’on a passé sous silence, comme par un accord tacite, la majorité des films en ne retenant que ceux qui avaient une certaine valeur ou une valeur certaine… Le Choix de Le Havre fut presque naturel. Un film qui, tout en reprenant tous les ingrédients de l’univers minimaliste de Kaurismäki, montre l’un des problèmes majeurs du Sud de l’Europe. Il montre également, avec une étonnante justesse, une image nostalgique de la France. Ce qui est surprenant de la part d’un cinéaste étranger et de surcroît nordique. Le choix de la langue française dans le style de Kaurismäki ne pouvait qu’ajouter à ce mélange sublime et délicieux.

En guise de conclusion j’aimerais exprimer mon regret du fait que les organisateurs du festival de Cannes n’honorent pas suffisamment le jury de la FIPRESCI, au-delà ce cette aide « technique » de la fourniture d’une carte de priorité, ne serait-ce qu’en l’invitant, au moins une fois ou deux, à une réception où les stars, à la renommée desquelles nous contribuons largement, sont présentes !

Shahla Nahid

____________

Les producteurs en mouvement pour l’EFP !

Cannes, c’est aussi le rendez-vous des professionnels et des films du monde entier. C’est aussi le lieu où les producteurs tissent des liens pour les films de demain.

Comme d’habitude, l’organisme de promotion du cinéma européen, “European Film Promotion” y a promu son programme d’aide aux jeunes producteurs, “Producers on the move“, qui a déjà récompensé des producteurs comme Bruno Levy ou François Kraus. En 2011, Justin Taurand, des Films du Bêlier, le producteur de Jean-Paul Civeyrac, Antoine Barraud, Shinji Aoyama, et Joachim Lafosse a été à l’honneur pour la France.

Philippe J. Maarek