Reconnaissance méritée du cinéma colombien aux 35e Rencontres Cinélatino de Toulouse

Le succès du cinéma colombien dans les festivals de films en 2022 a sans aucun doute attiré l’attention du monde sur ce cinéma stimulant et innovant. Si nous devions définir l’année 2022, nous la résumerions comme l’année où le cinéma colombien s’est réveillé au niveau international et a montré au monde ce dont il était capable.

Avec de multiples récompenses à Berlin, Cannes, San Sebastian… La grande année du cinéma colombien méritait bien ce Focus sur le cinéma colombien contemporain, dans le cadre des Rencontres de Toulouse – Cinélatino. Le festival a accueilli un grand nombre de cinéastes tels que Laura Mora, Andrés Ramírez Pulido, Theo Montoya, Diana Bustamante, Juan Sebastián Mesa…

De nombreux films du pays ont été projetés avec un fil conducteur apparent : le manque d’appartenance, qui est celui d’un pays qui se réveille d’une guerre interne, d’un cauchemar après la signature de la paix en 2016. L’effusion de sang qui a éclaboussé le pays pendant des années laisse place à une réconciliation nationale plus difficile dans la réalité que sur le papier. Comme toujours, le cinéma est une représentation de la société à un moment donné, les réalisateurs colombiens présents au Focus le savent bien, et ils veulent montrer cette inadaptation, cette difficulté à trouver sa place.

Le joyau de la couronne, en termes de pertinence internationale, était Les rois du monde (Los Reyes del Mundo, 2022) de la jeune réalisatrice Laura Mora, qui a remporté la dernière Coquille d’or au Festival de San Sebastian. Le film raconte la vie de cinq garçons qui vivent dans la rue, jusqu’à ce que l’un d’entre eux, Ra (Carlos Andrés Castañeda), reçoive une lettre lui indiquant qu’il a droit à un terrain, la route pour récupérer ce terrain étant le prétexte utilisé par la réalisatrice pour créer un “road movie” à la colombienne. Les moments de dynamisme du film (danse dans un camion en marche, vélo sur les routes…) contrastent avec des images lentes et contemplatives (le cheval blanc, un vélo qui vole au ralenti…). Nous observons un scénario qui veut nous faire balancer entre un monde réel et un monde onirique, entre le vertige et le calme, entre le besoin et le confort.

Comme la vie même racontée dans le film, le scénario est inattendu : on est sans savoir ce qui se passera dans les séquences suivantes, sans rien de certain, sans croire ce que l’on voit, comme ce rêve où les influences du réalisme magique de Gabriel García Marquez se reflètent dans le merveilleux plan-séquence de la maison inhabitable conçu par Laura Mora.

Toujours dans le domaine des jeunes marginaux, nous avons L´Eden (La Jauría, 2022), d’Andrés Ramírez Pulido, qui a remporté le Grand Prix de la Semaine de la critique 2022 à Cannes. Dans le plus pur style de Michel Franco pour son économie de mouvements de caméra et sa violence calculée et inattendue. Le réalisateur colombien nous présente un centre de détention expérimental. Comme dans Les Rois du monde, un groupe de jeunes sans avenir apparent trouve dans la violence son mode de vie, son mode de relation. Avec une esthétique des plans digne d’un chirurgien, Pulido parvient à transmettre la familiarité du centre de détention, de sorte que nous nous sentons comme un enfant de plus. La brutalité de certaines images, associée à une performance de groupe mémorable, nous fait ressentir la tension à chaque seconde du film. Le scénario pose l’éternel paradoxe de savoir si combattre la violence par plus de violence est la solution ou si, au contraire, de nouvelles techniques de rééducation sont nécessaires pour changer la façon d’être intrinsèque d’une partie de la société qui ne comprend pas le monde sans violence. Les derniers plans sont une déclaration paradoxale des intentions du réalisateur quant à l’avenir de son pays.

Alis (2022) de Clare Weiskopf, qui a remporté l’année dernière le prix ‘Génération 14plus’ à Berlin, propose également un groupe de jeunes aux vies déstructurées. Dans ce cas, un groupe de jeunes filles colombiennes vulnérables partagent leur quotidien avec la caméra, en parlant d' »Alis ». Une manière de guérir par les mots, en se sentant écouté par le réalisateur, en utilisant comme soupape d’échappement l’invention d’un personnage comme « Alis », qui est chacune des filles qui parlent, dans sa version la plus réussie. La charge sentimentale profonde dans les paroles de chacune de ces filles nous fait prendre conscience des traumatismes qu’elles ont dû subir dans leur passé. Cette perception du naturel devant la caméra, la grande innocence que dégagent certaines protagonistes, font que quel que soit le pays d’où l’on regarde ce film, le message atteint les sentiments du spectateur comme une torpille. La valeur ajoutée de ce film est le fait qu’il s’agisse d’un documentaire, ce qui ouvre la voie à ce type de film sur la scène internationale, dans la lignée de Patricio Guzmán et de Maite Alberdi au Chili.

L’indescriptible Anhell69 (2022) de Theo Montoya, lauréat de la Semaine de la critique de Venise, présente ses personnages trans, se débattant dans un monde imaginaire, où il est interdit de faire l’amour avec des fantômes. Ce film onirique est composé de bribes d’entretiens avec des personnes déjà mortes, des amis du cinéaste qui, pour une raison ou une autre, ont intégré le monde des morts, créant ainsi une œuvre réelle, brute, où les fantômes parlent aux fantômes, plaçant le spectateur dans des limbes temporelles et spatiales, survolant Medellín, accompagnant des fantômes aux yeux rouges, assistant à des interviews ou se faisant conduire par Victor Gaviria dans un corbillard. Ici, l’inattendu devient réalité, les morts se réveillent, et le cinéma perd son étiquette pour devenir trans, comme aime à le dire le réalisateur lui-même.

Parmi les autres œuvres vues à Cinélatino Toulouse, et suivant les chemins d’un cinéma où la définition des genres n’est pas claire, nous avons Un Varón (2022) de Fabian Hernandez, qui a été compagnon de festival avec Andrés Ramírez Pulido à Cannes, bien qu’à cette occasion dans la Quinzaine des Réalisateurs. Le personnage de Carlos (extraordinaire Dilan Felipe Ramírez Espitia) souffre de l’obligation de prouver à tout moment qu’il est un homme. La violence et un esprit inébranlable sont les outils pour montrer à la société qui l’on est, une société qui marginalise les faibles ou tous ceux qui s’écartent des lignes préconçues. Les cris de Carlos, qui regrette sa mère, ne lui permettent pas d’atteindre le statut que la société exige de lui. Il a le sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas trouver sa place, et se demande pourquoi il faut constamment prouver qui l’on est. Cela montre, une fois de plus, l’importance pour le cinéma colombien de dépeindre les jeunes de leur pays, qui cherchent à s’intégrer dans la société.

Le Focus de CinéLatino Toulouse sur le cinéma colombien contemporain s’est poursuivi avec de nombreuses autres œuvres du pays andin, comme Nuestra pelicula (2022), La Roya (2021), Virus Tropical (2017), Les jours de la baleine(Los días de la Ballena, 2019)…. Un Focus qui montre le moment social d’un pays, tout en rendant justice à la trajectoire récente du cinéma colombien. Une carte de visite pour se faire une idée du type de cinéma colombien que l’on pourra retrouver à l’avenir dans les prochains festivals du monde entier. Un avenir du cinéma colombien qui trouve lentement sa place dans le monde, à l’image de la jeunesse qui apparaît dans ces films, et qui sera, à n’en pas douter, brillant.

David SANCHEZ

La Berlinale 2023 revient à la « normale » !

Après deux éditions plus ou moins tronquées de la Berlinale, l’une à distance, en 2021, l’autre très limitée, en 2022, son directeur artistique, Carlo Chatrian, et sa directrice exécutive, Mariette Rissenbeek, ont pu présenter en 2023 un festival qui marquait un retour à la « normale ». Pas de test antigène quotidien, masques facultatifs, réceptions professionnelles autorisées, le plaisir des festivaliers de pouvoir ainsi se retrouver dans les conditions habituelles a sans aucun doute donné une touche plus sympathique qu’à l’ordinaire à cette 73e édition de la Berlinale. La seule contrainte héritée du COVID, si l’on peut dire, était l’obligation faite à tous les festivaliers, journalistes inclus, de réserver sa place par Internet, même pour les séances réservées aux professionnels. Mais grâce à cela, en somme, les bousculades d’antan ont disparu et c’est en somme un progrès – dès lors évidemment que l’on obtienne facilement des places, ce qui fut quasiment toujours le cas ; bravo, donc.

Un palmarès « de consécration »

Le jury de la compétition officielle présidé par Kristen Stewart composa un palmarès dont l’idée principale sembla être de consacrer des auteurs reconnus mais pas encore arrivés sur les plus hautes marches des podiums. Ainsi, le jury décida de la remise du prix le plus prestigieux, l’Ours d’Or, au documentaire de Nicolas Philibert Sur l’Adamant, consacré à la péniche qui accueille des personnes souffrant de troubles psychiques, amarrés à un quai du 12° arrondissement parisien. Cela pourrait paraître comme une demi-surprise, les documentaires étant assez rarement autant à la fête, mais en même temps, la consécration de Nicolas Philibert au plus haut niveau semble comme une chose due.

De même, le couronnement du dauphin, l’Ours d’Argent, Grand Prix du Jury, le réalisateur allemand Christian Petzold, pour Roter Himmel semble une nouvelle marche logique pour ce réalisateur qui avait auparavant obtenu en 2012 l’Ours d’Argent de la meilleure réalisation pour Barbara. Conçu comme le second film d’une trilogie, après Undine, il y a trois ans, Roter Himmel est une parabole moderne sur l’écriture et l’amour. Un écrivain arrivant dans une maison isolée avec un ami, déjà en mal d’inspiration, se trouve aussi soudainement en mal d’amour pour la jeune femme inconnue avec qui ils vont partager la maison. Comme à l’accoutumée, Christian Petzold sait construire son film en crescendo, faisant succéder à une période faussement paisible de mise en place des personnages une série de retournements et de quiproquos. Il passe même finalement au tragique avec une légèreté paradoxale qui le transforme en manifeste d’amour. Petzold a choisi Paula Beer pour le rôle de la jeune femme, et lui donne à nouveau un très beau rôle qu’elle a investi avec encore plus de naturel et de bonheur que dans Undine. Il s’avère donc à nouveau comme un superbe directeur d’acteurs et encore plus d’actrices – qui ne se souvient des nombreux beaux rôles qu’il a donnés à Nina Hoss ?

Le prix de la meilleure réalisation, enfin, fut aussi une consécration, celle de Philippe Garrel, pour son Grand Charriot, œuvre à l’atmosphère intimiste centrée sur une famille de marionnettistes dont le théâtre ambulant est le cœur de la vie. Par petites touches, il parvient à ne jamais lasser le spectateur malgré une trame scénaristique simple, presque faible, et c’est ici tout le talent du réalisateur pour ce faire que le jury a salué.

Quant aux autres prix, ils récompensèrent pour le prix du Jury Mal Viver, de l’espagnol João Canijo, et, pour les prix d’interprétations, non genrés à Berlin, la toute jeune Sofia Otero, pour 20.000 espèces d’abeilles de Estibaliz Urresola Solaguren et pour le meilleur second rôle, Thea Ehre pour Bis ans Ende der Nacht de Christoph Hochhäusler. Le prix du meilleur scénario revint à Angela Schanelec pour son Music.

On regrettera sans doute enfin que le jury se contenta de donner un prix relativement mineur, celui de la Meilleure Contribution Artistique, à la Directrice de la Photographie Hélène Louvart, pour Disco Boy. Certes, son travail le méritait, mais c’est un peu négliger la qualité et l’originalité de la réalisation de Giacomo Abbruzzese, qui s’impose d’emblée comme un nom à retenir. Son brillant premier long métrage suit le parcours heurté d’un Biélorussien fuyant son pays dans l’idée d’obtenir un passeport français après cinq années dans la Légion Étrangère française. Abbruzzese compose un film onirique fort original, jouant sur les contrastes, entre les personnages eux-mêmes, et entre l’ordre de la Légion et le désordre apparent mais flamboyant du monde extérieur. Giacomo Abbruzzes est magnifiquement aidé par cet acteur de talent qu’est Franz Rogowski dans le rôle principal, déjà remarqué dans Passages, présenté à Berlin dans la section « Panorama » après sa sélection au festival de Sundance un mois auparavant.

Des découvertes à glaner dans les autres sections

Comme tous les « grands » festivals, la Berlinale ne se limite en effet pas à une compétition officielle, et comprend plusieurs autres sections, dont, justement, les traditionnelles sections « Panorama » et « Forum International du Jeune Cinéma ». On notera le soin mis par Carlo Chatrian à composer avec minutie la sélection des deux sections plus spécifiques et récentes du festival, la section « Rencontres » et la section « Berlinale special ».

Les deux films ouvrant ces deux sections furent particulièrement bien choisis. Ouvrait la section « Rencontres » une œuvre qui n’aurait d’ailleurs pas dépareillé Sundance, un film « indépendant » du réalisateur américain Dustin Guy Defa, The Adults Il y montre avec originalité le malaise fréquent des rapports familiaux à travers la difficulté de communiquer d’un frère et de deux sœurs. Ceux-ci se retrouvent dans la maison familiale après plusieurs années de séparation et de silence, et sont réduits à « parler » dans le baragouin de leur enfance pour parvenir à se comprendre vraiment. La performance des trois acteurs qui les incarnent, Michael Cera, Hannah Gross et Sophia Lillis, est remarquable.

De même, on saluera le beau choix pour l’ouverture de la section « Berlinale special », que fut Laggiù qualcuno mi ama, l’excellent documentaire que Mario Martone a réalisé en hommage à Massimo Troisi. Intercalant judicieusement extraits de films de Troisi et clips de réalisateurs célèbres, Chaplin et bien d’autres, Martone rend un bel hommage à Massimo Troisi en montrant que ce réalisateur-acteur de films à grand public était aussi un véritable auteur dont le talent était en somme injustement méconnu, sous-estimé parce qu’il faisait des films populaires.

Dans la même section, il faut aussi saluer la magnifique performance d’Helen Mirren dans Golda, le film de l’israélien Guy Nattiv où elle incarne avec une véracité stupéfiante Golda Meir, la Première Ministre d’Israël durant la Guerre de Kippour.

Un regret et une surprise

Si le Marché du Film accueillait à nouveau les professionnels en 2023, on regrettera vivement que les journalistes en aient quasiment été exclus, puisque l’accès au Marché du Film ne leur était autorisé… qu’après 17 heures, autant dire lorsque tous les participants n’y sont plus. Pourtant, il est normal pour les journalistes de s’informer sur les cinématographies des pays qui y sont représentées, de prendre parfois ainsi des contacts plus facilement avec des équipes de films, bref, de faire leur travail.

Quant à la surprise, ce fut de constater que les films de la rétrospective de 2023 étaient des œuvres, certes intéressantes, mains majoritairement des années 1970 à 1990, à trois exceptions près des années 1950. On avait jusqu’alors l’habitude d’aller à la rétrospective de temps en temps pour le plaisir de retrouver des films muets centenaires ou de l’entre-deux guerre. Certes, la génération « Millénium » considère déjà les films des années 1980 comme des incunables, ou presque, mais il faut espérer que la richesse du cinéma antérieur allemand et international soit à nouveau à l’honneur de la rétrospective de la prochaine Berlinale. Cela n’enlève rien à la satisfaction qu’ont éprouvée les festivaliers de voir que la Berlinale 2023 avait retrouvé toutes ses couleurs !

Philippe J. Maarek

Le grand retour de Sundance !

Après s’être déroulé virtuellement du fait de la pandémie COVID-19, le Festival de Sundance a redéployé en janvier 2023 ses ailes avec brio en reprenant toute son ampleur habituelle dans la dernière semaine de janvier. Plus belle fenêtre sur le cinéma indépendant américain depuis sa reprise par le ‘Sundance Insitute’ créée par Robert Redford, et maintenant présidé avec efficacité par Joana Vicente, le festival comporte aussi des sections internationales et pourrait aussi à cet égard être vu comme une synthèse réussie entre La Semaine de la Critique et la Quinzaine des Réalisateurs cannoises.

La programmation du festival, dirigée par Kim Yutani, est très clairement dominée par quatre sections compétitives qui forment littéralement le cœur du Festival. Elles donnent d’emblée le « la » en quelque sorte, puisque les deux sections attendues des fictions américaines et internationales, se voient doublées par deux sections dédiées aux documentaires, américains et internationaux. Ainsi, Sundance se positionne clairement en carrefour du cinéma indépendant américain et international, certes, mais aussi du cinéma documentaire. Ce genre souvent oublié sort ainsi chaque année du ghetto des festivals spécialisés grâce à Sundance – et avec grand bonheur cette année encore, nous y reviendrons. Enfin, Sundance comporte aussi une section non compétitive de « premières » américaines et internationales plus grand public, une petite section « Spotlitght », présentant quelques films internationaux choisis, et, outre le court-métrage, il y a même une petite section « cinéma de minuit » regroupant des films de genre.

Le cinéma féminin en force

Alors que les nominations aux Oscars américains et aux Césars français se ridiculisent cette année par la rareté des présences féminines, le millésime 2023 de Sundance a montré à quel point ces manifestations semblent ancrées dans un conservatisme injustifié, tant les films réalisés par des femmes – et avec talent – y ont été nombreux.

On retiendra ainsi la chronique douce-amère des rapports humains aujourd’hui menée avec talent par Rachel Lambert dans Sometimes I think about dying. Elle y met en scène l’isolement routinier quotidien, au travail comme en amour, d’une d’une jeune comptable solitaire dans une petite ville de l’Oregon. Elle est incarnée par Daisy Ridley avec une retenue maitrisée que l’on n’attendait pas forcément, aux antipodes de ses rôles dans les trois épisodes de La Guerre des Etoiles où elle interprète le personnage de Rey.

La réalisatrice Susanna Fogel chronique également dans Cat Person, une relation complètement ratée entre une jeune femme et un homme fort maladroit pourtant un peu plus âgé. La méfiance qui règne souvent aujourd’hui entre les sexes conduit la jeune femme à envisager de plus en plus le pire, face à la maladresse croissante de l’homme qu’elle essaye alors de « ghoster ». Cela tourne vite au vinaigre, en une situation de plus en plus fermée – pour ne pas parler d’un dénouement presque incongru et en même temps crédible malgré tout. Emilia Jones et Nicholas Braun (le Gregory de la série Succession) incarnent remarquablement le mal-être de leurs personnages.

Pour continuer à évoquer des réalisatrices en vue à Sundance, on pourrait aussi citer la façon presque documentaire dont Erica Tremblay met en évidence dans Fancy dance le sort des indiens autochtones des Etats-Unis. Ils sont perdants d’avance ou presque, dans les Etats-Unis d’aujourd’hui comme d’hier, et leur situation devant l’administration, la police, n’a rien à envier à celle des afro-américains. Le film montre bien que les femmes, ici Cherokee, sont encore plus maltraitées que les hommes par les services sociaux comme par leur environnement qui les considère d’emblée de façon négative – un sujet devenu d’actualité, que la série télévisée Yellowstone a d’ailleurs aussi récemment mis en évidence à plusieurs reprises, à juste titre.

On pourra mettre dans le même registre le sort fait à la jeune femme d’Animalia, le film franco-marocain qui valut à Sofia Alaoui le prix spécial du jury de la section « fictions internationales » pour sa « vision créative ». Son film de science-fiction est pourtant bien actuel, en somme. Isolée involontairement du reste de sa famille par une suite d’événements étranges semblant montrer une arrivée d’extra-terrestres, ou une catastrophe climatique, en un non-dit subtil, Itto, une jeune femme enceinte entreprend un périple dangereux pour retrouver les siens. Embarquée dans un véritable road-trip à la recherche de sa famille, elle se trouve alors souvent en butte à la misogynie latente des habitants des villages qu’elle traverse. Le film est aussi une parodie sociale, puisqu’elle est aussi confrontée à son origine plébéienne après avoir épousé l’héritier de riches possédants et aux villageois qui la méprisent pour ce qu’elle est devenue. Oumaïma Barid, dans le rôle principal, fait une composition intéressante.

Le pendant masculin de cette difficulté des rapports humains aujourd’hui vient de Shortcomings, premier film de Randall Park. Il y met en scène avec humour un jeune homme américano-asiatique qui n’arrive pas à sortir de ses préjugés et de son incurie à se projeter dans une relation saine avec sa compagne de plusieurs années. Les malentendus y prennent quasiment un accent quasiment Rohmerien, faisant de ce film une œuvre qui n’aurait pas déparé dans la « Semaine de la Critique » cannoise, justement.

Il faut aussi souligner que plusieurs de ces réalisatrice si justement mises en évidence par Sundance ont été soutenues par des stars féminines, hollywoodiennes ou de séries télévisées majeures : on a vu dans l’un ou l’autre de leurs films Emilia Clarke, la Danaerys de Game of Throne, Daisy Ridley de La Guerre des Etoiles, Jennifer Connely, juste après Top Gun Maverick, Julia-Louis Dreyfus que l’on ne présente plus, ou Dakota Johnson, qui assure la voix off de Shere Hite dans le documentaire qui est dédié à la chercheuse, The Disappearance of Shere Hite.

Le cinéma documentaire à la fête

Deux des quatre sections les plus importantes sont donc dédiées par Sundance au cinéma documentaire, selon qu’il est américain ou international. Et il faut bien dire que la qualité de l’ensemble des documentaires sélectionnés donnait l’envie d’en voir plus !

Le documentaire le plus frappant, certes sans doute du fait de l’actualité, était sans doute 20 Days in Mariupol, du reporter cinéaste ukrainien Mstyslav Chernov. Il y fait lui-même en voix off la chronique des vingt premiers jours du siège de la ville de Marioupol alors que sa petite équipe de reportage pour l’Associated Press était la seule restée dans la ville après le départ des autres journalistes internationaux juste avant son encerclement par les troupes russes. Le film montre, jour après jour, de façon prenante, les horreurs du siège : civils effrayés et meurtris, maternité bombardée, cadavres déposés à la va-vite dans un charnier provisoire… Chaque fois que l’équipe parvenait à envoyer des images à l’extérieur, le film intercale de courts clips montrant la reprise frappante des vidéos de l’équipe par les émissions d’actualité du monde entier, puisque c’était la seule source d’information venant de la ville assiégée. Une véritable leçon montrant la nécessité du journalisme de guerre… Le film montre ironiquement sur la fin la réalité déniée par un officiel russe, qui écarte ses images comme des fake-news alors que le spectateur vient d’en voir la vérité. 20 Days in Mariupol a obtenu le prix du public de la section « documentaires internationaux ».

D’un tout autre rythme, on remarqua beaucoup Smoke Sauna Sisterhood, tendre et subtile évocation par Anna Hints d’un groupe de femmes estoniennes se livrant au rite du sauna. La caméra jamais voyeuse de la réalisatrice caresse de plans sobres demi-obscurs les corps de ces femmes de tous âges alors qu’elles conversent avec une liberté joyeuse de leur vie, leurs amours, ou même parfois de la vie du temps où l’Estonie faisait partie de l’URSS. Smoke Sauna Sisterhood valut à Anna Hints le prix de la meilleure réalisation dans la catégorie « documentaires internationaux ».

Dans un registre plus ouvertement combatif, on remarqua The Disappearance of Shere Hite, le documentaire, certes de facture plus classique, dédié à Shere Hite, l’auteure du célèbre « Rapport Shere Hite ». Il faisait en quelque sorte suite aux travaux de Masters et Johnson, mais en se référant cette fois exclusivement à la sexualité féminine. La réalisatrice Nicole Newnham montre bien comment la force de l’ouvrage fit son efficacité, en faisant même un best-seller, mais comment par une sorte de revanche misogyne, le travail suivant de Shere Hite fut démoli par les médias. Il conduisit à sa véritable mort sociale et à son exil en Grande-Bretagne – on n’ose penser à ce qu’elle aurait subi aujourd’hui, à l’heure des agressions si violentes dans les réseaux sociaux.

Un autre documentaire, également de facture assez classique, mais présentant des images inconnues et fascinantes, Beyond Utopia, a obtenu le prix du public de la section « documentaires américains». La réalisatrice Madeleine Gavin y rencontre plusieurs femmes ou familles nord-coréennes qui ont réussi à fuir leur pays en entremêlant entretiens et passages didactiques avec des clips inédits et passionnants tournés à la sauvette, par des mini caméras ou des téléphones, montrant la vie réelle en Corée du Nord. Sortis du pays, parfois au péril de la vie de ceux qui les transportaient, ces clips en montrent la dure réalité totalitaire.

Des « premières » de qualité et d’envergure !

Il convient enfin de s’arrêter sur quelques films qui ont marqué la sélection de Sundance dans la section non compétitive « Premières ».

A tout seigneur, tout honneur, on évoquera d’abord le vainqueur du prix Alfred P. Sloan des films de fiction, The Pod Generation, de la franco-américaine Sophie Barthes, qui emmène en tête de générique Emilia Clarke, la révélation de Game of Throne, dans un rôle à contre-emploi bien tenu. Ce film remet la science-fiction au premier plan, un peu comme l’avait fait Ex Machina il y a quelques années, en une réalité proche inventée fort crédible. Il montre intelligemment et sans emphase comment dans un futur pas si éloigné, les femmes pourraient être épargnées des difficultés de la grossesse et de l’accouchement par l’invention d’une société « HighTech », le cocon d’incubation. Après un ensemencement artificiel, on fournirait aux heureuses élues des cocons de plastique qui rempliraient les fonctions des utérus, et dans lesquels l’embryon pourrait arriver tranquillement à maturité sans coup férir. On pourrait apporter le cocon chez soi de temps en temps, puis le ramener à la société pour qu’il poursuive son incubation. Bien sûr, la procédure ne va pas sans une volonté de contrôle social, notamment de préconditionnement et de sélection de l’enfant à venir. Petit à petit, nous le découvrons en compagnie des personnages principaux, qui, initialement réticents, puis enthousiastes, finissent par comprendre la réalité de ce contrôle social et de l’eugénisme qui le sous-tend. La réalisation sobre de Sophie Barthes, le sujet bien mené, et la participation d’Emilia Clarke augurent sans doute d’une jolie carrière pour The Pod Generation.

Autre « Première », You hurt my feelings est une délicieuse tragi-comédie menée par Nicole Holofcener. Un couple d’intellectuels incarné par Julia-Louis Dreyfus et Tobias Menzies (le mari contemporain de la série Outlander, entre autres), elle écrivaine sur le retour, lui psychanalyste fatigué, discute et se dispute sur le dit et le non-dit de la qualité du nouveau manuscrit de la romancière, et implicitement, de leur relation. Leur joli duo d’acteurs, les dialogues vifs, l’ironie sous-jacente, le tout n’est pas sans faire penser à l’atmosphère des films de Woody Allen.

Il ne faut pas enfin oublier une dernière « Première », le Passages d’Ira Sachs, le réalisateur qui s’est fait connaître par Forty Shades of Blue. Il y met en scène un véritable trio infernal constitué par trois grands acteurs qu’il sait mener à leur maximum y compris dans les scènes les plus crues. Il s’agit de Frank Rogowski, le fameux acteur allemand au bec-de-lièvre de Transit et bien d’autres, de Ben Wishaw, le nouveau ‘Q’ des James Bond, mais aussi l’un des rois de la scène londonienne, et enfin d’Adèle Exarchopoulos, qu’il est maintenant inutile de présenter, et dont la présence et le naturel forment à chaque fois presque comme une nouvelle révélation. Les deux hommes, entrés dans une relation maritale de longue date, lui réalisateur célèbre (Rogowski), voient leur couple voler en éclat le jour où ce dernier entre par hasard dans une relation physique d’une force qui le surprend lui-même avec une jeune femme – ce qu’il révèle à son partenaire et provoque leur rupture. Un couple hétérosexuel inattendu se met alors en place, d’autant plus que la jeune femme s’avère vite enceinte, et une vie apparemment banale semble alors se dessiner pour eux, alors que le partenaire rejeté se trouve quant à lui un nouveau partenaire. Mais ce Passages aux accents Fassbindériens prend bien évidemment un tout autre virage qui lui donne sa force au-delà de ce qui pourrait sembler comme une nième version d’un triangle amoureux moderne.

Finissons enfin sur un film qui n’était pas une « première » mais aurait sans doute pu l’être, The accidental getaway driver, qui valut à juste titre Sing J. Lee le prix de la meilleure réalisation de fiction américaine. Inspiré d’une histoire authentique, ce film relate les péripéties souvent ubuesques mais aussi dangereuses qui surviennent à un vieil homme asiatique américain, chauffeur Uber ou similaire, qui prend sans le savoir en course un trio d’hommes qui viennent de s’évader de prison. Les retournements foisonnent dans The accidental getaway driver, que le réalisateur sait aussi laisser emporter par la grande humanité donnée au personnage principal, qui finit par emporter la conviction d’un des évadés, dernière pirouette qui donne une touche finale émouvante au film.

Philippe J. Maarek

Principaux autres films primés à Sundance :

• Prix de la fiction américaine, A Thousand and One, de A.V. Rockwell

• Prix du documentaire américain, Going to Mars: The Nikki Giovanni Project, de Joe Brewster et Michèle Stephenson

• Prix de la fiction internationale, Scrapper, de Charlotte Regan

• Prix du Documentaire international, The Eternal Memory, de Maite Alberdi

(Photos Courtesy of Sundance Institute)

L’an 1 du TIFF de Toronto pour le duo Bailey-Vicente sous le signe de la parité et de la diversité

Les yeux de la profession cinématographique étaient tournés vers la 44eédition du Festival International du Film de Toronto – désormais connu en Amérique du Nord sous son acronyme, TIFF. Elle marquait en effet l’an 1 de la nouvelle direction du Festival, après plus de deux décades sous la direction de Piers Handling, qui en a fait l’un des plus importants rendez-vous du cinéma mondial.

La transition avait en fait été préparée de longue date, puisque Cameron Bailey, le nouveau co-directeur et directeur artistique du festival avait été intronisé dans cette seconde fonction dès 2012. Certes nouvelle du côté du manche, mais fréquente habituée du festival comme invitée, était sa co-directrice et directrice exécutive, Joana Vicente, venue de la production indépendante new-yorkaise. La transition avait donc tout pour se faire en douceur, et, en vérité, un observateur non averti n’aurait sans doute pas vu trop de différences entre le millésime précédent de la manifestation et celui de 2019, ce qui est sans aucun doute un compliment. En effet, ce n’est pas une petite affaire que de piloter sans heurts une opération aussi colossale sur trois registres au moins : la sélection de plus de 300 film internationaux ; l’organisation de projections publiques attirant des dizaines de milliers de Torontois; l’accueil des professionnels internationaux du cinéma pour ce qui est tacitement devenu l’un des principaux marchés du film de l’année.

La transition avait en fait été préparée de longue date, puisque Cameron Bailey, le nouveau co-directeur et directeur artistique du festival avait été intronisé dans cette seconde fonction dès 2012. Certes nouvelle du côté du manche, mais fréquente habituée du festival comme invitée, était sa co-directrice et directrice exécutive, Joana Vicente, venue de la production indépendante new-yorkaise. La transition avait donc tout pour se faire en douceur, et, en vérité, un observateur non averti n’aurait sans doute pas vu trop de différences entre le millésime précédent de la manifestation et celui de 2019, ce qui est sans aucun doute un compliment. En effet, ce n’est pas une petite affaire que de piloter sans heurts une opération aussi colossale sur trois registres au moins : la sélection de plus de 300 film internationaux ; l’organisation de projections publiques attirant des dizaines de milliers de Torontois; l’accueil des professionnels internationaux du cinéma pour ce qui est tacitement devenu l’un des principaux marchés du film de l’année.

C’est aussi apparemment sans heurts que le tandem Bailey-Vicente a renouvelé une bonne partie de l’équipe permanente du festival, du côté de la programmation, comme de l’accompagnement des films. L’équipe de programmation était en particulier pour la première fois dotée d’une directrice au côté de Cameron Bailey, Diana Sanchez, ancienne directrice artistique du festival de Panama, entre autres. « Elle constitue l’apport le plus important du Festival de Toronto cette année de mon point de vue » nous a confié Cameron Bailey. Le reste de l’équipe a également vu de nombreuses transformations en 2019, de la promotion de Jennifer Frees comme Vice-Présidente des partenariats à la nomination d’une directrice intérimaire de la Communication, Alejandra Sosa, qui avait pourtant l’air de connaître la manœuvre comme une vétérane.

Pour les festivaliers, la continuité entre 2018 et 2019 fut surtout visible par l’importante place faite à la diversité, et surtout au cinéma féminin et à la parité, qu’il s’agisse aussi bien de l’équipe de programmation que des films sélectionnés. Toronto sembla ainsi remiser aux oubliettes de l’histoire le Festival de Venise 2019 qui se vantait crânement de ses choix « non genrés ». Une constante, sans aucun doute, chez Cameron Bailey, qui oriente depuis quelques années la sélection dans ce sens – son passé personnel d’enfant britannique immigrant au Canada mais d’une famille originaire de la Barbade jouant sans aucun doute ici. Un très beau choix de films réalisés par des femmes, et non des moindres, montra en effet qu’il suffit de se pencher suffisamment pour trouver de nombreux films de qualité faits par des femmes en 2019 ! Le bouche-à-oreille dans ce sens fut sans aucun doute mené par l’excellent Proximad’Alice Vinocour, dans la section « Platform ».

La réalisatrice parvient à renouveler le genre du cinéma de la conquête de l’espace en montrant avec une mise en scène toute en nuances comment une jeune femme, astronaute s’entraînant à une mission d’une année, tente de concilier son absence à venir et déjà forte avec sa situation de mère séparée d’une petite fille. Le rôle est tenu avec un brio tout de retenue par une Eva Green remarquable qui fait ici un beau retour au premier plan. Elle est sans doute bien partie pour les Oscars ! Fort remarqué également, cette fois dans la section « Galas », fut A beautiful Day in the Neighborhood, réalisé par Marielle Heller, qui donne ici une partition en or à Tom Hanks, dans l’un de ses plus beaux rôles. Il personnifie à merveille Mr Rogers, le présentateur durant plusieurs décennies d’une émission de télévision pour les enfants à l’empathie extraordinaire. Ajoutons encore, rien  que pour la section « Galas », le populaire – et un peu tapageur – Hustlers, dû à Lorene Scafaria, dont Jennifer Lopez est la vedette en strip-teaseuse au grand cœur, et d’autres encore, puisque la parité hommes-femmes était quasiment atteinte dans toutes les sections du festival. La preuve fut largement faite à Toronto que l’on peut aujourd’hui alimenter un festival de cinéma avec des films de femmes en nombre…

que pour la section « Galas », le populaire – et un peu tapageur – Hustlers, dû à Lorene Scafaria, dont Jennifer Lopez est la vedette en strip-teaseuse au grand cœur, et d’autres encore, puisque la parité hommes-femmes était quasiment atteinte dans toutes les sections du festival. La preuve fut largement faite à Toronto que l’on peut aujourd’hui alimenter un festival de cinéma avec des films de femmes en nombre…

Jojo Rabbit« Prix Grolsch » du public

On sait que le Festival de Toronto est non compétitif, ce qui est l’un de ses principaux atouts, notamment pour les productions hollywoodiennes qui ne le dédaignent pas, d’autant que ses projections publiques en font quasiment des tests pour les distributeurs. Quelques prix y sont toutefois décernés, à commencer par le « Prix Grolsch » du public, qui revint cette année à Jojo Rabbit, une comédie grinçante de Taika Waititi. Elle suit les pas d’un petit garçon embrigadé dans les jeunesses hitlériennes durant la Seconde Guerre Mondiale. Il croit voir Hitler le guider dans des visions incarnées par le réalisateur lui-même, qui le ridiculise de plus en plus au fur et à mesure de l’avancement du film. Le « Prix Canada Goose » du meilleur film canadien revint à Antigone, de la québécoise Sophie Deraspe, une transposition contemporaine à Montréal du drame de Sophocle. Parmi les autres prix décernés à Toronto, on citera bien sûr les deux Prix Fipresci de la Critique Internationale, l’un pour la section « Discovery », qui échut à Murmur, de la canadienne Heather Young, et l’autre pour la section « Présentations Spéciales », qui échut à How to build a Girl, de la britannique Coky Giedroyc – à nouveau deux films réalisés par des femmes! Le prix du jury de la section « Platform », enfin, se tourna vers Martin Eden, une coproduction Italo-française de Pietro Marcello tournée en Super 16 mm.

Naturellement, le festival de Toronto, avec ses trois centaines de films, ne se résume pas aux quelques titres que nous avons cités. Le public se pressa ainsi en particulier aux projections des films directement venus de Venise, à commencer par Ad Astra, de James Gray. Ce film relance de manière spectaculaire la carrière de Brad Pitt, tout de mesure en astronaute introverti à la recherche de son père perdu dans les cieux.  On vit aussi à Toronto le « Lion d’Or » de Venise, Joker, de Todd Philips, qui renouvèle le genre du film de « superhéros » et remet brillamment en orbite Joaquim Phoenix. En revanche, le grand absent fut le Lion d’Argent de Venise, J’accuse de Roman Polanski, le réalisateur étant banni d’Amérique du Nord pour les raisons que l’on sait.

On vit aussi à Toronto le « Lion d’Or » de Venise, Joker, de Todd Philips, qui renouvèle le genre du film de « superhéros » et remet brillamment en orbite Joaquim Phoenix. En revanche, le grand absent fut le Lion d’Argent de Venise, J’accuse de Roman Polanski, le réalisateur étant banni d’Amérique du Nord pour les raisons que l’on sait.

Éclectique, divers, le Festival de Toronto accueille aussi des films expérimentaux dans sa section « Wavelengths », des films d’horreur ou « marginaux » dans sa section « Cinéma de Minuit », des documentaires, et même une section de séries télévisés pour sa cinquième édition, renouvelée sous l’égide du programmeur Geoff Macnaughton… Bref, de quoi satisfaire le public de Toronto, dont on admire chaque année la patience inébranlable à faire des queues de plusieurs heures pour voir des films d’auteurs inconnus des salles de cinéma de la ville en temps ordinaire! L’ouverture du TIFF au public local se traduisit d’ailleurs aussi par la piétonisation de la rue qui borde le « Bell Lightbox », durant le premier week-end. Concerts gratuits, distribution de cadeaux en tous genres et « food-trucks » bariolés, ajoutèrent au côté bon enfant du festival.

Les professionnels au rendez-vous du premier week-end

Les professionnels du cinéma du monde entier furent à nouveau en 2019 au rendez-vous de Toronto, qui devient semble-t-il de plus en plus le marché du film terminé, par opposition à Cannes où l’on achète les films sur projets. Comme à l’accoutumée, ils se bousculèrent lors du premier week-end. Ils trouvaient dans l’hôtel Hyatt, leur quartier général, une bibliothèque de visionnement du festival, et les stands de plusieurs organismes de promotion du cinéma.

Unifrance, l’organisme de défense du cinéma français, était bien sûr là, avec un grand stand extrêmement actif, tout comme « European Film Productions », l’organisme intereuropéen de promotion du cinéma, qui compta au sein de la programmation du festival la  bagatelle de 54 longs métrages où intervenaient producteurs ou acteurs découverts par ses opérations « Producers on the move » ou « European Shooting Stars ». Le Dga d’Unifrance, Gilles Renouard, et la directrice d’EFP, Sonia Heinen, profitèrent d’ailleurs de leur présence simultanée au festival pour signer un accord lançant une entreprise commune de promotion du cinéma, « Le marché de Miami du cinéma français et européen », au côté de Jaie Laplante, le directeur du Festival de Miami (Photo).

bagatelle de 54 longs métrages où intervenaient producteurs ou acteurs découverts par ses opérations « Producers on the move » ou « European Shooting Stars ». Le Dga d’Unifrance, Gilles Renouard, et la directrice d’EFP, Sonia Heinen, profitèrent d’ailleurs de leur présence simultanée au festival pour signer un accord lançant une entreprise commune de promotion du cinéma, « Le marché de Miami du cinéma français et européen », au côté de Jaie Laplante, le directeur du Festival de Miami (Photo).

Le problème Netflix aussi à Toronto

La controverse internationale qui concerne les films produits ou achetés par Netflix s’introduisit à Toronto de façon inattendue. Le Festival, comme Venise, par exemple, accepte tous les films que ses programmateurs jugent dignes d’être sélectionnés. Il a ainsi programmé Roma dès l’an dernier. Mais cette année, il fut gêné dans son organisation par la décision de la société Cinéplex de refuser d’accueillir les films liés à Netflix ou toute autre compagnie de streaming vidéo direct dans la multisalle qui héberge l’essentiel des projections réservées à la presse et aux professionnels, le « Scotiabank ». Les salles de cinéma nord-américaines réclament en effet en général une fenêtre d’exclusivité de 90 jours avant le passage au streaming forfaitaire. Le festival dut donc reprogrammer une bonne douzaine de films et les loger in extrémis dans ses propres salles, celles du « Bell Lightbox ». Un contretemps transparent pour les festivaliers, certes.

Sans aucun doute, avec le bonus constitué par leur ligne directrice paritaire et diverse de qualité, Cameron Bailey et Joanna Vicente ont bien maintenu en 2019 le Festival International de Toronto 2019 comme l’un des quatre plus grands rendez-vous du cinéma mondial, avec Berlin, Cannes et Venise.

Philippe J. Maarek

40 bougies pour Toronto en 2015!

Le Festival International du Film de Toronto a fêté en Septembre 2015 son 40° anniversaire. Initialement « Festival des Festivals » destiné à amener au grand public de la capitale de l’Ontario les meilleurs films du monde entier, le Festival a réussi à devenir, sous la houlette de son Directeur, Piers Handling, l’un des trois rendez-vous incontestables du cinéma mondial, avec Berlin et Cannes, détrônant implicitement petit à petit Venise de son ancien rang.

Très astucieusement, Piers Handling, Cameron Bailey, le directeur artistique du Festival et Michèle Maheux, sa Directrice Exécutive, avaient décidé de ne pas mettre d’emphase excessive sur le fait qu’il s’agissait du 40° anniversaire et de continuer à focaliser l’attention sur les films. Certes, on distribua largement une revue rappelant l’histoire du Festival et on vendit un peu plus de gadgets – labellisés « Quarantième » – qu’à l’ordinaire, mais en somme, pas de fête somptuaire détournant l’attention de la programmation. Simplement, comme l’an dernier, les Torontois purent profiter durant le premier week-end de la piétonisation de la rue qui borde le quartier général du Festival pour baguenauder entre les stands forains, les concerts gratuits, et bénéficier de toutes sortes de petits cadeaux et d’échantillons gratuits de produits divers distribués à qui mieux mieux!

Très astucieusement, Piers Handling, Cameron Bailey, le directeur artistique du Festival et Michèle Maheux, sa Directrice Exécutive, avaient décidé de ne pas mettre d’emphase excessive sur le fait qu’il s’agissait du 40° anniversaire et de continuer à focaliser l’attention sur les films. Certes, on distribua largement une revue rappelant l’histoire du Festival et on vendit un peu plus de gadgets – labellisés « Quarantième » – qu’à l’ordinaire, mais en somme, pas de fête somptuaire détournant l’attention de la programmation. Simplement, comme l’an dernier, les Torontois purent profiter durant le premier week-end de la piétonisation de la rue qui borde le quartier général du Festival pour baguenauder entre les stands forains, les concerts gratuits, et bénéficier de toutes sortes de petits cadeaux et d’échantillons gratuits de produits divers distribués à qui mieux mieux!

Une programmation d’une richesse imposante

La programmation, parlons-en, justement, n’a jamais paru aussi imposante, battant le record de l’an dernier cette année avec 399 courts et longs métrages en provenance de 71 pays (dont 133 premières mondiales). Elle alla dans deux directions apparemment contradictoires qui font la richesse de la manifestation. D’un côté, fidèle à sa réputation de lancer la campagne des Oscars, Toronto a accueilli nombre de « premières » des grands studios Hollywoodiens, sans compter une grande partie des têtes de pointe de la sélection de Venise, en première Nord-Américaine. De l’autre, ses nombreuses sections (13 au total cette année!) permirent aux fidèle et nombreux public de la ville de voir la quintessence du cinéma mondial de ‘année écoulée – invisible autrement, à Toronto, comme d’ailleurs dans toute l’Amérique du Nord, ou presque.

La section la plus prestigieuse, « Gala », comportait 20 films d’ampleur, complétée en fait par les 13 longs métrages de la section « Masters ». Elle fut ouverte par Démolition, l’excellent film du Québécois Jean-Marc Vallée qui donne à Jake Gyllenhal l’occasion de liver à nouveau une composition extraordinaire, en homme assommé psychologiquement par la mort accidentelle de sa femme à son côté, et qui se met à détruire petit à petit sa propre maison en guise de compensation. On vit en galas, comme à l’accoutumée, quelques films qui devraient faire une carrière les menant jusqu’aux Oscars, comme Le Martien qui marque le grand retour au premier plan de Ridley Scott, à qui l’espace est décidément fort bénéfique depuis Alien. Le film donne aussi sans aucun doute toutes ses chances pour un Oscar d’interprétation à Matt Damon, omniprésent à l’image dans une prestation fort crédible de botaniste-expert des sols extraterrestres.

L’une des raisons de la popularité du Festival auprès des producteurs d’Hollywood est le fait qu’il s’agit d’un événement avec un « vrai » public et non compétitif, sans  les aléas des prix décernés par des jurys parfois composés à la va-comme-je-te-pousse obéissant aux calendriers chargés des uns et à la nécessité d’y faire figurer quelques stars à paillettes pas forcément cinéphiles. Le seul « vrai » prix décerné à Toronto a longtemps été son prix du public, justement, décerné par un vote des spectateurs à la sortie des films, aujourd’hui le « Grolsch people’s choice award », du nom de son sponsor, la bière de ce nom. Il fut décerné cette année à Lenny Abrahamson pour Room , un film irlando-canadien de la section « Présentations Spéciales », adaptant à l’écran le best-seller homonyme bien connu d’Emma Donoghue. Succès somme toute inattendu, le film n’avait évidemment pas eu au départ le retentissement de Where to invade next, le nouveau docu-fiction de Michael Moore présenté dans la même section qui retint l’attention de nombreux acheteurs potentiels de ses droits de distribution, à commencer par Netflix. Michael Moore y parcourt l’Europe (et fait même un crochet en Tunisie) pour montrer que la vie y est souvent plus facile qu’aux Etats-Unis, non sans une certaine mauvaise foi amusante qui fait le charme du film. Room était notamment suivi dans les suffrages par Spotlight. Ce film de Tom McCarthy retrace l’enquête qui permit aux journalistes du « Boston Globe » de lever le voile sur la sinistre affaire de pédophilie dans l’Eglise catholique nord-américaine qui n’a toujours pas fini de laisser des traces. La mise en scène convenue n’y exploite à vrai dire pas très bien le potentiel d’une belle équipe d’acteurs menés par Marc Ruffalo, Michael Keaton et Rachel McAdams.

les aléas des prix décernés par des jurys parfois composés à la va-comme-je-te-pousse obéissant aux calendriers chargés des uns et à la nécessité d’y faire figurer quelques stars à paillettes pas forcément cinéphiles. Le seul « vrai » prix décerné à Toronto a longtemps été son prix du public, justement, décerné par un vote des spectateurs à la sortie des films, aujourd’hui le « Grolsch people’s choice award », du nom de son sponsor, la bière de ce nom. Il fut décerné cette année à Lenny Abrahamson pour Room , un film irlando-canadien de la section « Présentations Spéciales », adaptant à l’écran le best-seller homonyme bien connu d’Emma Donoghue. Succès somme toute inattendu, le film n’avait évidemment pas eu au départ le retentissement de Where to invade next, le nouveau docu-fiction de Michael Moore présenté dans la même section qui retint l’attention de nombreux acheteurs potentiels de ses droits de distribution, à commencer par Netflix. Michael Moore y parcourt l’Europe (et fait même un crochet en Tunisie) pour montrer que la vie y est souvent plus facile qu’aux Etats-Unis, non sans une certaine mauvaise foi amusante qui fait le charme du film. Room était notamment suivi dans les suffrages par Spotlight. Ce film de Tom McCarthy retrace l’enquête qui permit aux journalistes du « Boston Globe » de lever le voile sur la sinistre affaire de pédophilie dans l’Eglise catholique nord-américaine qui n’a toujours pas fini de laisser des traces. La mise en scène convenue n’y exploite à vrai dire pas très bien le potentiel d’une belle équipe d’acteurs menés par Marc Ruffalo, Michael Keaton et Rachel McAdams.

En 2015, contrairement à l’habitude, le Festival avait décidé de créer une petite section compétitive particulière, « Platform », composée de douze films « d’auteur », en somme, au vu de la sélection qui avait été décidée. Elle comportait une forte représentation de la France, par Bang Gang d’Eva Husson, par Un Français, de Diastème, par Sky, de Fabienne Berhaud et par le franco-belge Les Chevaliers Blancs, de Joachim Lafosse. Le jury international de trois  personnes formé de Jia Zhang-ke, Claire Denis et Agnieska Hollanddécida de donner les 25.000 dollars du prix au Canadien Alan Zweig pour Hurt. Ce documentaire touchant et remarquable s’attache au destin difficile de Steve Fonyo, dont la jambe fut emportée par un cancer foudroyant alors qu’il avait 18 ans à peine, et qui avait ému tout le Canada à l’époque, avant de sombrer dans la drogue et les petits larcins sans jamais pourtant perdre le moral.

personnes formé de Jia Zhang-ke, Claire Denis et Agnieska Hollanddécida de donner les 25.000 dollars du prix au Canadien Alan Zweig pour Hurt. Ce documentaire touchant et remarquable s’attache au destin difficile de Steve Fonyo, dont la jambe fut emportée par un cancer foudroyant alors qu’il avait 18 ans à peine, et qui avait ému tout le Canada à l’époque, avant de sombrer dans la drogue et les petits larcins sans jamais pourtant perdre le moral.

Par ailleurs, un Jury de la Fipresci décerna deux prix de la Critique Internationale, l’un, dans la section « Découvertes » au Slovaque Marko Skop pour Eva Nova, l’autre, dans la section « Présentations Spéciales » au Mexicain Jonas Cuaron pour Desierto. Enfin, un jury ad hoc donna à Closet Monster de Stephen Dunn le Prix « Canada Goose » du meilleur film canadien, présenté dans la section « Découvertes ».

Ajoutons que le Festival comportait également une section « Cinéma du Monde Contemporain », véritable pot-pourri des meilleurs films vus dans l’année par ses sélectionneurs, une section « Midnight Madness » fort originale menée par Colin Geddes, donnant ainsi voix au chapitre au cinéma de « série B », un hommage en films à la ville de Londres, et, même pour la première fois, une ouverture vers les séries télévisées avec une section « Prime Time », où, entre autres, on pouvait voir en avant-première, les deux premiers épisodes de la série Heroes Reborn – sans compter que l’une des Master Class fut une « Conversation » avec Matthew Weiner, l’auteur des Sopranos et de Mad Men. Bref, de quoi faire regretter aux festivaliers cinéphiles de ne pas avoir trois ou quatre mois pour tout voir et tout faire!

Les professionnels aussi

Les nombreux professionnels présents purent, comme depuis l’an dernier, bénéficier d’un accès privilégié et relativement aisé aux films grâce à l’ajout du grand cinéma-théâtre « Princesse de Galles », qui jouxte l’immeuble du Festival, le « Bell Lightbox », et l’hôtel Hyatt voisin, quartier général des acheteurs et vendeurs venus du monde entier. On y trouvait notamment une salle de visionnement gérée par l’efficace système de streaming à accès contrôlé de la société « Cinando », fondée et dirigée par Jérôme Paillard, le Directeur du Marché du Film de Cannes.

De nombreux organismes de promotion de cinémas nationaux furent aussi de la partie, comme « European Film Productions » avec le bien rôdé « Producers Lab », lieu d’échanges et de rencontres entre producteurs, et Unifrance, bien sûr, pour défendre le cinéma français, dont le stand ne désemplit pas. Une opération spéciale de promotion de livres adaptables au cinéma, « Shoot the book », avait également été montée par plusieurs sociétés d’auteurs en collaboration avec l’Ambassade de France au Canada pour encourager la vente au cinéma de droits d’adaptation d’une sélection de livres.

De nombreux organismes de promotion de cinémas nationaux furent aussi de la partie, comme « European Film Productions » avec le bien rôdé « Producers Lab », lieu d’échanges et de rencontres entre producteurs, et Unifrance, bien sûr, pour défendre le cinéma français, dont le stand ne désemplit pas. Une opération spéciale de promotion de livres adaptables au cinéma, « Shoot the book », avait également été montée par plusieurs sociétés d’auteurs en collaboration avec l’Ambassade de France au Canada pour encourager la vente au cinéma de droits d’adaptation d’une sélection de livres.

Ajoutons que l’installation du Festival dans ses propres locaux, le « Bell Lightbox », un bâtiment tout neuf construit pour lui en plein cœur du quartier des théâtres, lui permet de continuer à s’adresser au public torontois toute l’année, par ses salles de cinéma, bien sûr, mais aussi par ses expositions (une exposition inédite « Warhol et le cinéma », y débute en octobre), etc. Cette année, pour a première fois, TIFF, la Fondation du Festival, et le Bell Lightbox accueilleront un « résident », le scénariste et réalisateur Len Blum, qui pourra ainsi bénéficier pendant un an d’une bourse un peu équivalente pour le cinéma à ce que la Villa Médicis à Rome est pour les artistes français.

Philippe J. Maarek

La Fipresci à l’honneur au Bifest 2015

La Fipresci, la Fédération Internationale de la Presse Cinématographique, à laquelle l’UJC est affilié, a commencé les festivités de son 90° anniversaire à Bari, au Sud de l’Italie. Depuis six ans, Felice Laudadio y a fondé et dirige le Bifest, le « Bari International Film Festival », qui, tout en faisant la part belle au cinéma italien, accueille aussi une sélection internationale. Cette année, Felice Laudadio avait en outre décidé de mettre la Fipresci à l’honneur, par le biais d’une « Master Class » quotidienne. Alan Parker, Jean-Jacques Annaud, Costa-Gavras, Ettore Scola, Andzej Wajda, Edgar Reitz, Margarethe von Trotta et Nani Moretti se sont donc succédés tous les matins après la projection d’un de leurs films devant la belle salle comble du théâtre Petruzelli qui scande la vie culturelle de la ville depuis sa rénovation. Passionnants, pleins de détails personnels et d’aperçus du métier de réalisateurs, ces entretiens, menés par des critiques de la Fipresci, captivèrent l’attention. Il fallait ainsi entendre Jean-Jacques Annaud parler de la différence entre la direction d’acteurs européens et américains, et le voir mimer sur scène la façon de gérer le positionnement de Sean Connery devant la caméra lors du tournage de Au nom de la Rose! Tous les réalisateurs reçurent une plaque commémorative spéciale de la Fipresci.

La Fipresci, la Fédération Internationale de la Presse Cinématographique, à laquelle l’UJC est affilié, a commencé les festivités de son 90° anniversaire à Bari, au Sud de l’Italie. Depuis six ans, Felice Laudadio y a fondé et dirige le Bifest, le « Bari International Film Festival », qui, tout en faisant la part belle au cinéma italien, accueille aussi une sélection internationale. Cette année, Felice Laudadio avait en outre décidé de mettre la Fipresci à l’honneur, par le biais d’une « Master Class » quotidienne. Alan Parker, Jean-Jacques Annaud, Costa-Gavras, Ettore Scola, Andzej Wajda, Edgar Reitz, Margarethe von Trotta et Nani Moretti se sont donc succédés tous les matins après la projection d’un de leurs films devant la belle salle comble du théâtre Petruzelli qui scande la vie culturelle de la ville depuis sa rénovation. Passionnants, pleins de détails personnels et d’aperçus du métier de réalisateurs, ces entretiens, menés par des critiques de la Fipresci, captivèrent l’attention. Il fallait ainsi entendre Jean-Jacques Annaud parler de la différence entre la direction d’acteurs européens et américains, et le voir mimer sur scène la façon de gérer le positionnement de Sean Connery devant la caméra lors du tournage de Au nom de la Rose! Tous les réalisateurs reçurent une plaque commémorative spéciale de la Fipresci.

Un jury, formé de critiques du Syndicat Italien de la Critique, donna de nombreux prix à certains des films de la sélection italienne. Parmi ceux-ci, notera le Prix Mario Monicelli de la meilleure réalisation à Francesco Munzi pour son Anime nere, le Prix Franco Cristaldi du meileur producteur de Luigi Musini, le Prix Anna Magnani pour la meilleure actrice d’Alba Rohrwacher pour Hungry Hearts de Saverio Costanzo, le Prix Vittorio Gassman du meilleur acteur d’Elio Germano pour Il giovane favoloso de Mario Martone, le Prix Ennio Morricone de la meilleure musique de Paolo Fresu pour Torneranno i prati d’Ermanno Olmi et le Prix Giuseppe Rotunno de la meilleure photographie décerné à Fabio Cianchetti pour Hungry Hearts et celui du meilleure montage de Premio Roberto Perpignani pour Anime nere. Dans la section internationale, un jury populaire, présidé par Valerio De Paolis, enfin, donna le Prix International à Louis-Julien Petit pour Discount.

Philippe J. Maarek

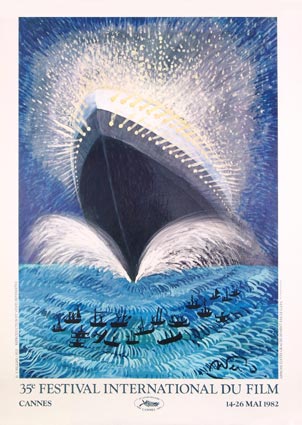

Onze jours en mai…

Ce fut mon… 34e festival de Cannes, eh oui ! Enfin le premier, en 1982, je n’étais pas critique mais photographe, pour l’édition quotidienne du Film français. C’étaitd’ailleurs une très bonne manière de découvrir les lieux,et leurs coulisses, mêmes si pratiquement tout devait changer ensuite : c’était la première année de Jack Lang (qui ne quittait pas d’une semelle le président du jury, Giorgio Strehler, impressionnant) et la dernière année de l’ancien palais, du moins comme lieu de la compétition officielle. Mes obligations de photographe m’avaient empêché de voir des films cette année là sauf, mon devoir accompli, l’ultime film en compétition, stridence et enchantement du Passion de Jean-Luc Godard, puis la toute dernière séance officielle qui se soit donné dans la vénérable bâtisse, soirée de clôture avec E.T. en première mondiale, et Steven Spielberg les baskets sur la rambarde du balcon d’une salle enthousiaste. Pas mal pour commencer.

J’ai loupé l’année 1983, depuis je n’ai plus raté ne serait-ce qu’une journée. Avec toujours ce sentiment étrange en écoutant tant de festivaliers se plaindre d’à peu près tout et de son contraire. J’ai dû entre-temps fréquenter aussi quelque 150 autres festivals de part le monde, souvent avec plaisir, il n’y a en a aucun où je sois assuré à l’issue de la manifestation d’avoir vu en si peu de temps autant de bons films, ni rencontré autant de gens que je suis content de voir, et qui pour beaucoup vivent au loin le reste de l’année. Au risque de passer pour un ravi de la crèche, il m’est impossible de me plaindre de Cannes en tant que tel, et j’écoute chaque année avec un certaine perplexité de bons camarades m’expliquer que non, cette fois, c’est moins bien que l’an dernier, qu’il s’agit d’une édition plutôt moyenne, qu’à l’évidence les grands films ne sont pas là.

Assurément ils n’y sont pas tous, il y a même souvent un, deux, trois film essentiels découverts dans un autre festival, ou hors festival. Mais sauf erreur, il n’est possible nulle part ailleurs de découvrir un nombre aussi élevé de films véritablement significatifs, mémorables, et d’une réelle diversité. Et cela de manière continue, année après année, depuis plus de 30 ans.

Assurément cela n’empêche pas de déceler des disfonctionnements, de vouloir faire des propositions, de chercher ce qui peut être amélioré. Ce ne peut être, selon moi, que des ajustements, des rééquilibrages. Comme d’ailleurs le système mixte public-privé du cinéma en France dans son ensemble, système dont il est une composante en même temps qu’une vitrine, le Festival de Cannes court surtout le risque de dévoiement de ses qualités, la routine ou l’exagération de ce qui était à l’origine un élément bénéfique tendant naturellement soit à croitre exagérément soit au contraire à s’étioler : c’est la caractéristique même des organismes vivants.

Festivalier blanchi sous le harnais, j’ai aussi appris à ne pas souffrir plus que de raison d’un palmarès avec lequel je suis en désaccord au moins deux fois sur trois – et comme j’étais enchanté de celui de l’an dernier, il était plus que prévisible que celui de cette année me paraitrait navrant, ce qui fut le cas. Nul ne peut prévoir ce qui émergera d’un jury, dont la composition répond à une logique inextricable : la première fonction du jury à Cannes n’est pas de décider des récompenses, mais d’être à Cannes, et si possible de monter les marches un nombre de fois aussi élevé que possible. Sa composition doit donc permettre le rayonnement glamour et l’affichage d’une diversité qui sont des garanties majeures de la puissance du festival, et donc de sa capacité à aider des films. Ceux qui ne voient pas que la présence de Wilhem Dafoe et de Carole Bouquet sur le tapis rouge fait partie de ce qui permet la reconnaissance internationale de Naomi Kawase ne comprennent rien au Festival de Cannes. Ensuite, ces personnalités brillantes et totalement hétérogènes, qui entretiennent avec les cinémas du monde des relations extrêmement variées (y compris la totale ignorance) se retrouvent à devoir prendre une décision très complexe. Pas étonnant qu’on se retrouve avec des palmarès quei ressemblent à monstres bizarres – je ne parle pas ici de choix différents de mes goûts, c’est une autre affaire, mais de palmarès incohérents ou illisibles. C’est à peu près inévitable.

Les jours d’optimisme, je me dis qu’il serait peut-être heureux de rétablir un usage éliminé il y a une vingtaine d’années, à savoir la présence d’un critique parmi les jurés. Non pas que les critiques aient meilleur goût que qui que ce soit – grand dieu non ! – mais disons qu’il est possible d’espérer que, par formation, il lui soit possible de faire partager aux autres membres du jury une perception d’ensemble, disons, au sens très large, un «discours» sur le cinéma tel que la sélection l’a, durant une dizaine de jours en mai, incarné.

Les jours d’optimisme, je me dis qu’il serait peut-être heureux de rétablir un usage éliminé il y a une vingtaine d’années, à savoir la présence d’un critique parmi les jurés. Non pas que les critiques aient meilleur goût que qui que ce soit – grand dieu non ! – mais disons qu’il est possible d’espérer que, par formation, il lui soit possible de faire partager aux autres membres du jury une perception d’ensemble, disons, au sens très large, un «discours» sur le cinéma tel que la sélection l’a, durant une dizaine de jours en mai, incarné.

On connaît bien sûr des exemples où un jury y a fort bien réussit tout seul – je pense au jury présidé par Wim Wenders l’année de Soderbergh, à celui présidé par Isabelle Adjani où Nanni Moretti joua un rôle majeur l’année de Kiarostami et d’Immamura, à celui présidé par David Cronenberg l’année des Dardenne et de Dumont. Mais il y a quelque espoir que dans nombre d’autres cas, une telle présence aurait aidé à construire un palmarès qui n’en aurait eu que plus d’efficacité pour renforcer les films, de les aider à vivre, à être vus et aimés. Puisque c’est bien de cela qu’il s’agit à la fin.fait partie de ce qui permet la reconnaissance internationale de Naomi Kawase ne comprennent rien au Festival de Cannes. Ensuite, ces personnalités brillantes et totalement hétérogènes, qui entretiennent avec les cinémas du monde des relations extrêmement variées (y compris la totale ignorance) se retrouvent à devoir prendre une décision très complexe. Pas étonnant qu’on se retrouve avec des palmarès qui ressemblent à monstres bizarres – je ne parle pas ici de choix différents de mes goûts, c’est une autre affaire, mais de palmarès incohérents ou illisibles. C’est à peu près inévitable.

Jean-Michel Frodon

L’excellente sélection de Mannheim-Heidelberg

La 62ème édition du Festival international du film de Mannheim-Heidelberg (Allemagne) s’est déroulée du 31 octobre au 10 novembre 2013. Si le catalogue mettait en avant la place dans femmes à l’écran, et le traitement de leurs différentes personnalités (la battante, la romantique, la rebelle, la sensible, l’artiste, etc.), il semble pourtant difficile d’y voir un vrai thème. Et, de façon assez ironique, le seul film sans actrice, Mandariinid de Zaza Urushadze (un monsieur, contrairement à ce que son prénom peut évoquer pour les francophones), a obtenu le prix du public et le prix spécial du jury…

La 62ème édition du Festival international du film de Mannheim-Heidelberg (Allemagne) s’est déroulée du 31 octobre au 10 novembre 2013. Si le catalogue mettait en avant la place dans femmes à l’écran, et le traitement de leurs différentes personnalités (la battante, la romantique, la rebelle, la sensible, l’artiste, etc.), il semble pourtant difficile d’y voir un vrai thème. Et, de façon assez ironique, le seul film sans actrice, Mandariinid de Zaza Urushadze (un monsieur, contrairement à ce que son prénom peut évoquer pour les francophones), a obtenu le prix du public et le prix spécial du jury…

La grande originalité de ce festival peu connu, y compris chez les journalistes de cinéma, et pourtant très ancien, tient dans l’excellente qualité de sa sélection. A une époque où beaucoup de premiers films tournent de festival en festival, il devient rare d’avoir la surprise de la découverte. Parmi les 18 films en compétition, le directeur du festival, Michael Koetz a choisi des pépites inconnues et harmonieusement mélangé les genres. Film historique, The Retrieval de Chris Eska (États-Unis) ; sujet de société traité avec humour et finesse, De Nieuwe Wereld de Jaap van Heusden (Pays-Bas) ; fantaisie zen, Koan de Printemps de Marc-Olivier Louveau (France) ou savoureuse déclinaison d’une pensée de Montaigne sur la foi à la mode orientale, Yuan Lai Ni Hai Zai d’Elsa Yang (Taiwan).

Quelques films s’éloignaient courageusement d’une réception grand public. Blackbird a été co-réalisé par trois jeunes Irlandais, Robyn Pete, Jamie Chambers et John Craine. Dans un bout du monde économiquement et géographiquement isolé, un jeune homme collectionne les rebuts de la société, que ce soit les morceaux de verre ramassés sur la plage ou les ballades traditionnelles chantées par des vieux en voie de disparition. Une belle photo, des personnages atypiques et attachants mais un traitement trop brouillon pour convaincre. Drift de Benny Vandendriessche (Belgique), dans une forme poétique et radicale, où le récit en pointillé entremêle le deuil et une meute de chiens sauvages, laisse à un acteur étonnant, Dirk Hendrikx emmener le spectateur vers l’univers âpre de la désolation physique. Le jury Fipresci lui a décerné son prix.

Présidé par István Szabó, le jury officiel a un peu déçu. Certes Melaza de Carlos Lechuga (Cuba) est un charmant portrait d’une famille empêtrée dans le quotidien cubain mais son traitement cinématographique, très classique et sans surprise, ne le place pas du côté des œuvres indispensables.

On regrette aussi l’habitude allemande de présenter les films, du moins ceux qui ne sont pas en compétition, en version doublée et qui nous a fait abandonner la projection de la version longue de « Alexander » d’Oliver Stone… Autre regret mais qui vaut pour beaucoup d’autres festivals : les films venus de pays anglophones présentés sans sous-titres, sont un réel handicap pour les jurés et les spectateurs qui, s’ils maîtrisent un peu l’anglais, ne sont pas forcément à l’aise avec les accents gallois, australiens, africains ou du sud des États-Unis.

Cela n’enlève en rien le plaisir d’avoir pu participer à cette édition du Festival de Mannheim-Heidelberg : une ambiance chaleureuse, une proximité quotidienne entre les réalisateurs et le public et une excellente sélection dans la compétition internationale.

Magali Van Reeth

Le monde du cinéma se bouscule à Toronto!

D’année en année, le Festival International du Film de Toronto (TIFF) prend un peu d’ampleur supplémentaire et semble décidément ne pas pouvoir s’arrêter de croître. Plus que jamais, il a marqué les esprits en 2013 : les professionnels du cinéma du monde entier se bousculent désormais pour être présents à ce qui est devenu clairement le principal rendez-vous cinématographique de la seconde partie de l’année… sans compter l’engouement du public, toujours aussi assidu en de longues queues tout au long des trottoirs de la ville.

Piers Handling, le directeur de la manifestation, qui maîtrise depuis de longues années cette croissance avec l’aide de Michelle Maheux, Directrice exécutive, et Cameron Bailey, Directeur artistique, peut être satisfait. Une fois de plus, il a réussi à maintenir un équilibre a priori improbable entre l’internationalisation du Festival, son côté populaire et son côté professionnel, attirant aussi bien les oeuvres d’art et d’essai que les « blockbusters » hollywoodiens, les cinéphiles que les professionnels de l’achat-vente de films. Plusieurs films importants ont même dédaigné l’invitation du Festival de Venise pour ouvrir à Toronto en première mondiale, ce qui n’est pas peu dire.

Grâce à son public nombreux et chaleureux, Toronto sert de longue date de rampe de lancement aux premiers concurrents des Oscars, et 2013 n’a pas fait exception à la règle. Il fallut ainsi ajouter en urgence des projections pour les professionnels pour Gravity, qui a clairement confirmé le talent d’Alphonso Cuaron, dont la maîtrise de la 3D ne semble être égalée que par James Cameron et son Avatar. Gravity confirme aussi que Sandra Bullock, à 49 ans, non seulement maintient son statut de star, mais que sa prestation, toute d’énergie et d’animalité maîtrisée devant la peur de l’immensité sidérale où elle apparaissait perdue est bien partie pour se faire donner l’Oscar de la meilleure actrice.

Grâce à son public nombreux et chaleureux, Toronto sert de longue date de rampe de lancement aux premiers concurrents des Oscars, et 2013 n’a pas fait exception à la règle. Il fallut ainsi ajouter en urgence des projections pour les professionnels pour Gravity, qui a clairement confirmé le talent d’Alphonso Cuaron, dont la maîtrise de la 3D ne semble être égalée que par James Cameron et son Avatar. Gravity confirme aussi que Sandra Bullock, à 49 ans, non seulement maintient son statut de star, mais que sa prestation, toute d’énergie et d’animalité maîtrisée devant la peur de l’immensité sidérale où elle apparaissait perdue est bien partie pour se faire donner l’Oscar de la meilleure actrice.

Un des autres événements du Festival fut la première mondiale de «12 years a slave, où Steve McQueen, après Hunger et Shame, a réaffirmé qu’il était décidément l’un des grands réalisateurs du moment. Il y porte à l’écran l’histoire authentique d’un musicien affranchi noir enlevé en 1841 et réduit en esclavage pendant douze ans. Meilleur film, meilleure mise en scène, meilleure interprétation pour Chiwetel Ejiofor ou Michael Fassbender, les Oscars possibles sont nombreux pour ce film remarquable qui emporta d’ailleurs l’une des seules récompenses de ce festival non compétitif, le « Prix Blackberry du Public ». L’un de ses dauphins fut Prisonners, premier film « hollywoodien » du québécois Denis Villeneuve, l’auteur remarqué d’Incendies, auquel certains préférèrent d’ailleurs son… second film présenté au sein du Festival, Enemy. Jake Gyllenhaal y assume magistralement un double rôle face à Mélanie Laurent, au sein d’un Toronto filmé par Villeneuve de façon à donner une présence forte à son architecture aux gratte-ciels en croissance quasi-permanente, en des vues aériennes aux angles inédits et aux tonalités accordées à celles des personnages.

Mais le festival de Toronto ne s’arrête pas aux sections « Gala, Maîtres, et Presentations Spéciales » et aux « locomotives » nord-américaines, ni à la présence de dizaines de stars pour un film ou un autre, de Sharon Stone à Nicole Kidman ou Mathew McConaughey. Près de 400 films y furent projetés au total, et les foules y furent aussi nombreuses pour les œuvres d’auteur en provenance du monde entier projetées dans les sections « Découvertes», ou « Cinéma Mondial Contemporain », sans compter les plus ésotériques « Longueurs d’Ondes » ou « Avant-Garde », et la populaire section « Folie de Minuit »; Colin Geddes continue avec bonheur à y faire venir films d’horreur ou de « Série B » soigneusement sélectionnés, qui côtoient ainsi « blockbusters » et films « d’art et d’essai » dans le programme.

La Fipresci valide d’ailleurs ce dernier aspect par la présence de son jury de la critique internationale. Il a décerné deux prix, l’un dans la section « Présentations spéciales » à Ida, du polonais pawel Pawlikowski, et l’autre dans la section « Découvertes » à The Amazing Catfish, de la mexicaine Claudia Sainte-Luce. On rappellera, enfin, que par exception à la règle générale, un « vrai » jury siège pour décerner un prix au meilleur film canadien, qui revint cette année à Shayne Ehman et Seth Scriver pour leur film d’animation Asphalt Watches.

La délégation française, forte de près de 40 films fut guidée par Unifrance dont la nouvelle Directrice Générale, Isabelle Giordano, fût l’hôte de ce qui est sans doute la réception la plus courue par les acheteurs et vendeurs. Si l’on put voir à Toronto la Palme d’Or de Cannes cette année, La Vie d’Adèle, rebaptisé Blue is the warmest color pour les anglo-saxon, puisque le Festival n’est pas compétitif, c’est Quai d’Orsay de Bertrand Tavernier qui fut la tête de file des films à nos couleurs. Son adaptation grinçante et souvent très drôle du roman et de la BD homonyme marque une vraie évolution pour un cinéaste dont on ne savait pas qu’il cultivait autant l’humour. Elle reste toutefois peut-être moins forte pour un public ne sachant pas qu’il s’agit d’une allusion au passage de Dominique de Villepin au Ministère des Affaires Etrangères.

La délégation française, forte de près de 40 films fut guidée par Unifrance dont la nouvelle Directrice Générale, Isabelle Giordano, fût l’hôte de ce qui est sans doute la réception la plus courue par les acheteurs et vendeurs. Si l’on put voir à Toronto la Palme d’Or de Cannes cette année, La Vie d’Adèle, rebaptisé Blue is the warmest color pour les anglo-saxon, puisque le Festival n’est pas compétitif, c’est Quai d’Orsay de Bertrand Tavernier qui fut la tête de file des films à nos couleurs. Son adaptation grinçante et souvent très drôle du roman et de la BD homonyme marque une vraie évolution pour un cinéaste dont on ne savait pas qu’il cultivait autant l’humour. Elle reste toutefois peut-être moins forte pour un public ne sachant pas qu’il s’agit d’une allusion au passage de Dominique de Villepin au Ministère des Affaires Etrangères.

Quant aux professionnels, ils ont attesté de la reprise économique incontestable en Amérique du Nord depuis la Crise de 2008 par quelques records dans les montants de leurs achats, dans un Festival qui est tout de même un Marché du Film sans le revendiquer… En particulier, on retient les 7 millions de dollars versés pour les droits en Amérique du Nord du film de John Carney Can a Song Gave Your Life ? où Mark Ruffalo donne avec son charme bourru coutumier la réplique à une Keira Kneightley attachante dont on ne savait pas qu’elle avait aussi des talents de chanteuse. De nombreux ateliers de travail étaient d’ailleurs organisés à l’intention des professionnels par le festival, ou par des organismes comme European Film Productions, qui réunit les société d’aide à l’exportation européennes. Ce dernier a réuni pendant trois jours une vingtaine de producteurs européens et canadiens dans le but de favoriser l’émergence de nouvelles coproductions entre les deux cotés de l’Atlantique. Yaël Fogiel, des « Films du Poisson », y représentait la France.

Le Festival a bénéficié, comme depuis deux ans, d’un quartier général où il dispose de plusieurs salles, l’immeuble du « Bell Lightbox », et s’est encore agrandi en 2013 d’une grande salle voisine, le théâtre « Prince Edward », accroissant ainsi sa capacité d’accueil du public… et des paparazzis. Ceux-ci durent se livrer sans arrêt à des choix cornéliens puisque cette salle est tacitement devenu d’emblée un troisième lieu quotidien de galas, avec l’immense « Roy Thomson Hall » et l’ « Elgin ». Pas d’escalier comme à Cannes, certes, mais trois fois plus de « grands événements » chaque soir !

Il est vrai que le festival est devenu l’étendard de la ville de Toronto, en tous cas l’un de ses pôles les plus attractifs pour la réputation de la ville, ce qui lui vaut d’être soutenu par de nombreuses grandes entreprises mécènes : la Banque Royale du Canada lui a même dédié une carte « Visa » avec un amusant visuel dédié ! Grâce à la pérennité due à son installation dans ses locaux, TIFF se prolonge maintenant toute l’année pour les habitants de la ville : on verra cet automne une exposition inédite sur l’univers de David Cronenberg, sans compter une programmation de films tout au long de l’année dans les salles du « Bell Lightbox ».