La Berlinale rattrapée par la politique !

Le festival de Berlin, la Berlinale, a une longue tradition d’engagement politique, tout comme d’ailleurs la ville elle-même, réputée l’une des plus libérales d’Allemagne. Durant la guerre froide, la Berlinale fut ainsi l’un des rares points de rencontre du cinéma de l’Europe occidentale et de celui du glacis soviétique. C’est aussi l’un des grands rendez-vous du cinéma engagé socialement, avec par exemple ses fameux Teddy Awards, qui récompensent chaque année depuis 1987 les films défendant ou célébrant l’homosexualité.

Or, Wim Wenders, Président du jury de la compétition officielle, déclara maladroitement lors d’une conférence de presse au tout début du festival que « le cinéma devrait rester en dehors de la politique ». Du coup, il déclencha involontairement une controverse qui s’est poursuivie tout au long de la manifestation. Une polémique politique composa en quelque sorte son festival parallèle. S’ensuivirent pétitions et tribunes libres signées par des dizaines d’artistes et professionnels du cinéma. Cela finit par gagner les médias étrangers, comme la tribune très circonstanciée, de Xavier Dolan dans Le Monde du 21 février, sans compter une reprise virale dans les réseaux sociaux un peu partout.

Un Ours d’Or très politique !

Comme en réponse à cette controverse, le jury décida de donner le prix le plus important du festival, l’Ours d’Or, à Gelbe Briefe (Lettres jaunes) du réalisateur germano-turc İlker Çatak. Il faisait ainsi coup double en quelque sorte, puisque, tout en récompensant la qualité certaine de ce film, le jury de Wenders montrait aussi qu’il savait mettre en avant une œuvre d’une forte portée politique. Le cinéaste y met en place un couple adulé d’artistes à Ankara, l’homme, auteur et écrivain, la femme, actrice star du théâtre de la ville. Mais, suite à des actes que l’on considérerait comme insignifiants ailleurs, ils sont soudainement considérés comme des opposants au gouvernement. De ce fait, comme beaucoup d’intellectuels turcs aujourd’hui, ils reçoivent la terrifiante « lettre jaune » qui leur annonce très officiellement leur mise à l’index. Le film accompagne alors la déchéance inexorable du couple, vite en proie à des problèmes financiers, rejeté par ses relations, chassé de l’emploi. Le cinéaste fait bien ressentir, à petites touches, la chape de plomb inexorable qui s’abat sur le couple, chassé d’Ankara et à la limite de la misère à Istanbul, où il se réfugie ensuite. Des intertitres massifs et ironiques, « Berlin pour Ankara » et « Hambourg pour Istanbul », indiquent habilement qu’il faut prendre les images d’arrière-plan d’Allemagne pour celles de Turquie, faute évidemment d’avoir pu y tourner, étant donné le sujet du film. Même s’il n’a pas été tourné localement en bravant la censure iranienne, comme les films de Jafar Panahi, par exemple, Gelbe Briefe n’en reste pas moins tout à fait convaincant dans sa dénonciation du totalitarisme. İlker Çatak le fait de façon plus subtile, mais en fait plus forte, en concentrant l’attention sur les conséquences dans la vie et l’intimité du couple. On retrouve presque dans ce procédé la méthode brechtienne de « Grand-peur et misère du 3e Reich ». En le récompensant, le jury aura finalement fait tout à fait honneur à la tradition politique de la Berlinale.

Un autre prix tout à fait incontestable décerné par le jury est revenu à Sandra Hüller, la révélation de Toni Erdmann, qu’on a revue plus récemment dans Anatomie d’une chute et La Zone d’intérêt. Sa prestation, en homme défiguré par les guerres du Moyen-Âge dans Rose de Markus Schleinzer, est tout à fait remarquable. Là où d’autres auraient pu se contenter d’un maquillage élaboré, Sandra Hüller compose un personnage de bout en bout. Elle a su transformer sa démarche, sa voix, sa gestuelle non seulement en fonction du genre, mais aussi en fonction du type de personnage, ancien soldat, voulant devenir fermier, ayant apparemment hérité d’une terre dans un petit village.

Parmi les autres récompenses du jury, on notera aussi l’Ours d’Argent de la meilleure réalisation décerné à Grant Gee pour Everybody Digs Bill Evans. Le jury aura sans aucun doute été convaincu par les superbes images en noir et blanc dominant le film, s’opposant aux scènes en couleur d’une autre époque de la narration. Le film est dédié à ce grand musicien de Jazz qu’était Bill Evans. Il se consacre cependant plutôt à sa vie personnelle et à ses moments les plus difficiles qu’à sa musique, c’est évidemment un choix scénaristique à respecter, en somme.

Pour le reste du palmarès, le Grand Prix du Jury fut attribué à Kurtulus, du réalisateur turc Emin Alper et le Prix du Jury à Queen at Sea, de Lance Hammer, porté par la présence de Juliette Binoch. Le Prix du meilleur scénario fut décerné à Nina Roza, de Geneviève Dulude-de Celles. L’idée: un expert québécois part en Bulgarie vérifier si une petite fille vivant dans une ferme est vraiment un prodige de la peinture ou s’il s’agit d’une escroquerie dans le monde de l’art. Le Prix de la meilleure contribution artistique, enfin, revint à Yo (Love is a Rebellious Bird), le film d’Anna Fitch et Banker White.

On remarquera que Josephine, l’excellent film de Beth de Araújo doublement couronné à Sundance, est reparti bredouille de Berlin, même pas récompensé par l’un des jurys parallèles. Sans doute, les professionnels ont-ils peu apprécié le tour de passe-passe qui consistait à accepter en compétition officielle un film déjà primé dans un festival majeur, sous prétexte qu’il était situé dans son pays d’origine. Le film aurait certainement été mieux apprécié s’il avait été programmé dans la section « Berlinale Special ».

Rappelons en effet que la Berlinale, ce n’est pas seulement la compétition officielle dans le (superbe) Berlinale Palast. Ce sont aussi plusieurs autres sections pour des dizaines de projections dans plusieurs salles réparties dans les quartiers de la capitale allemande au bénéfice d’un public local fort amateur de cinéma. La section Berlinale Special est un peu l’équivalent d’Un certain Regard à Cannes, la section Perspectives comporte quelques films choisis que les sélectionneurs de la manifestation estiment fort prometteurs. Il n’est enfin plus besoin de présenter les sections Panorama et Forum que, comme à Cannes, on voudrait pouvoir suivre si la compétition en laissait le temps. On doit en outre compter avec les sections dirigées vers les jeunes, Generation, et l’opération Talent Campus. Pour terminer, on n’oubliera pas les populaires sections rétrospectives. L’apogée y fut la projection avec accompagnement musical sur scène de Geheimnisse einer Seele (Les Mystères d’une âme), film muet de 1926 de Georg Wilhelm Pabst dans une copie restaurée.

Les professionnels au rendez-vous

Le marché du film berlinois, l’EFM, est incontestablement devenu depuis quelques années le premier grand rendez-vous de l’année des professionnels du cinéma du monde entier. Exportateurs et vendeurs s’y sont bousculés en 2026 plus que jamais, nous a-t-il semblé. Tanja Meissner, la directrice du Marché depuis deux ans, a annoncé avoir accueilli la bagatelle de plus de 12 500 professionnels accrédités pour un total de 606 films projetés au sein du Marché. Des dizaines de master class, d’ateliers de travail et autres modes de rencontre destinés aux professionnels, furent également organisées, avec l’accent mis cette année sur le cinéma d’animation. Le marché s’étend maintenant non seulement dans la totalité du beau bâtiment du Martin-Gropius Bau, mais aussi sur plusieurs étages de l’hôtel Marriott, véritable caravansérail temporaire du cinéma mondial. L’espace proposé par Unifrance aux exportateurs français était comble. En outre, d’autres compagnies françaises, notamment les chaînes de télévision et leurs filiales, louèrent leurs propres bureaux à part, faisant apparaître une présence française à tous les coins du Martin Gropius Bau ou presque !

Philippe J. Maarek

Photos: curtesy of Berlinale Press Office

Le dernier Sundance de Park City !

Le millésime 2026 du festival de Sundance aura marqué la fin d’une ère. D’abord et avant tout parce que son fondateur et protecteur tutélaire, Robert Redford, est décédé au début de l’automne précédent. Il avait pris soin de préserver la manifestation sur laquelle il veillait depuis plus de trente ans en la mettant sous la garde d’une fondation à but non lucratif, The Sundance Foundation. En outre, il s’agissait cette année du dernier festival organisé dans la petite station de ski de Park City. Il sera relocalisé à partir de 2027 à Boulder, dans le Colorado, où se trouve l’immense barrage issu des grands travaux entrepris à l’initiative de Franklin Roosevelt, à la suite de la crise des années 1930.

Véritable creuset du cinéma indépendant et du jeune cinéma américain, le festival de Sundance a tenu ces promesses en 2026. Il a tout d’abord conservé un équilibre tout à fait original entre le cinéma de fiction et le cinéma documentaire, avec des sections compétitives des deux catégories, au total, quatre sections de dix longs métrages chacune en fonction de la nationalité. La manifestation a également su laisser la place qu’elles méritent aux réalisatrices. Il n’y a ainsi pas moins de sept films en scène par des femmes sur les dix de la section des fictions américaines. On peut se demander comment les responsables des autres festivals n’arrivent pas à suivre l’exemple à cet égard de Eugene Hernandez, le directeur du festival, et de Kim Yutani, la directrice de la programmation !

Josephine grand vainqueur de la section cinéma de fiction américain

Pour son second long métrage, la réalisatrice Beth de Araújo, est repartie avec la double récompense suprême de cette section, puisqu’elle a remporté le Grand Prix du jury, mais aussi le Prix du public. Tout en émotions, Joséphine suit la trajectoire d’une petite fille de huit ans qui assiste par hasard à un viol. Les images la poursuivent d’autant plus que, seule témoin oculaire, la justice voudrait obtenir son témoignage pour pouvoir condamner l’accusé. La réalisatrice parvient bien à montrer la violence qui entre ainsi dans le foyer de la petite fille. Le père et la mère, incarnés avec conviction par Channing Tatum et Gemma Chan, se heurtent et hésitent entre la protection de leur enfant et la nécessité d’essayer de faire condamner le violeur. Beth de Araújo sait aussi dépeindre comment la petite fille reste en proie à l’angoisse de ce qu’elle a vu sans vraiment le comprendre. Elle la montre, petit à petit, transformer son comportement, alors qu’elle hallucine et croit voir le violeur partout. On peut peut-être reprocher à la réalisatrice le pénible graphisme de la séquence du viol, filmée en temps réel, sans doute parce qu’elle a voulu faire partager au spectateur le choc subi par la jeune fille. Mais au-delà, sa direction d’acteurs impressionnante et la netteté de sa mise en scène rendent à merveille le poids moral et psychologique qui pèse sur les personnages et convainquent totalement.

Le jury a aussi remarqué le film The Friends House à qui il a curieusement décerné le Prix d’interprétation pour l’ensemble de sa distribution. On lui aurait peut-être plutôt donné le Prix de la mise en scène. Les deux coréalisateurs, Maryam Ataei and Hossein Keshavarz, dépeignent comment, dans l’Iran d’aujourd’hui, on peut arriver à maintenir une création artistique originale et moderne, tout en fourmillant de sous-entendus politiques. On pense à Jafar Panahi quand on se rend compte des ruses dont ils ont dû faire preuve pour tourner en pleine ville et en plein jour, en particulier avec des actrices aux cheveux découverts. Il faut aussi reconnaître la subtilité de certaines séquences où le spectateur est mis en demeure de choisir entre ce qui se passe au premier plan, ou plutôt au second plan. Cette caractéristique stimulante de la mise en scène des deux coréalisateurs mérite l’attention.

Une sélection riche !

Parmi les autres films de la section fictions américaines, on notera tout particulièrement la qualité de Run Amok de la réalisatrice et scénariste NB Mager. Le film a sans doute pâti d’une trop grande proximité de parcours avec Joséphine,en outre avec un sujet beaucoup plus clivant aux Etats-Unis, le port d’armes légal généralisé dans ce pays et ses terribles conséquences. Run Amok expose ce qui se passe dans un collège américain dix ans après qu’un jeune forcené y ait pénétré avec un fusil, et ait tué trois enfants et une enseignante. Celle-ci était la mère de l’adolescente que l’on suit tout au long du film, et qui avait quatre ans à l’époque. Semblant psychologiquement indemne, la jeune fille, remarquablement interprétée par une actrice prometteuse de 17 ans, Alyssa Marvin, décide de proposer pour la cérémonie commémorative des dix ans de la tuerie un petit spectacle avec un groupe de ses condisciples. Petit à petit, au fur et à mesure qu’elle progresse dans la préparation, les événements qu’elle a réfrénés pendant dix ans remontent à la surface. De ce fait, elle modifie son projet, non sans se questionner sur les ambiguïtés de ce qui est arrivé dix années auparavant. NB Mager montre avec efficacité la montée de plus en plus étouffante du passé dans l’équilibre mental de la jeune fille, mais aussi ses hésitations lorsqu’elle rencontre la mère du jeune forcené. La mise en valeur subtile et talentueuse de cette ambiguïté renforce le film. Cela lui a peut-être paradoxalement un peu nui auprès d’un jury et d’un public, probablement à Sundance sans ambiguïté quant au port d’armes. En tout cas on se devra assurément de suivre avec attention les carrières aussi bien de la réalisatrice NB Mager, que de la prometteuse Alyssa Marvin.

Plusieurs autres films de la sélection des fictions américaines ont aussi attiré le regard. On signalera ainsi le Prix spécial du premier film attribué à Bedford Park par le jury. Le film met en valeur de façon convaincante la contradiction entre l’univers de l’immigration, ici coréenne, et celui des États-Unis modernes, dans lequel une jeune femme essaie de faire sa place. On ne doit pas non plus oublier de souligner la superbe performance dans Union County de Will Poulter — que l’on aurait bien vu lui aussi pour un prix d’interprétation. Il incarne de façon stupéfiante de brio un homme condamné à un parcours organisé par la justice de 18 mois de réhabilitation surveillée, en alternative à la prison. Le réalisateur Adam Meeks le filme en une docu-fiction qui l’a sans doute un peu mis en porte-à-faux dans une manifestation où l’un et l’autre sont traités séparément.

Des documentaires pour les cinéphiles

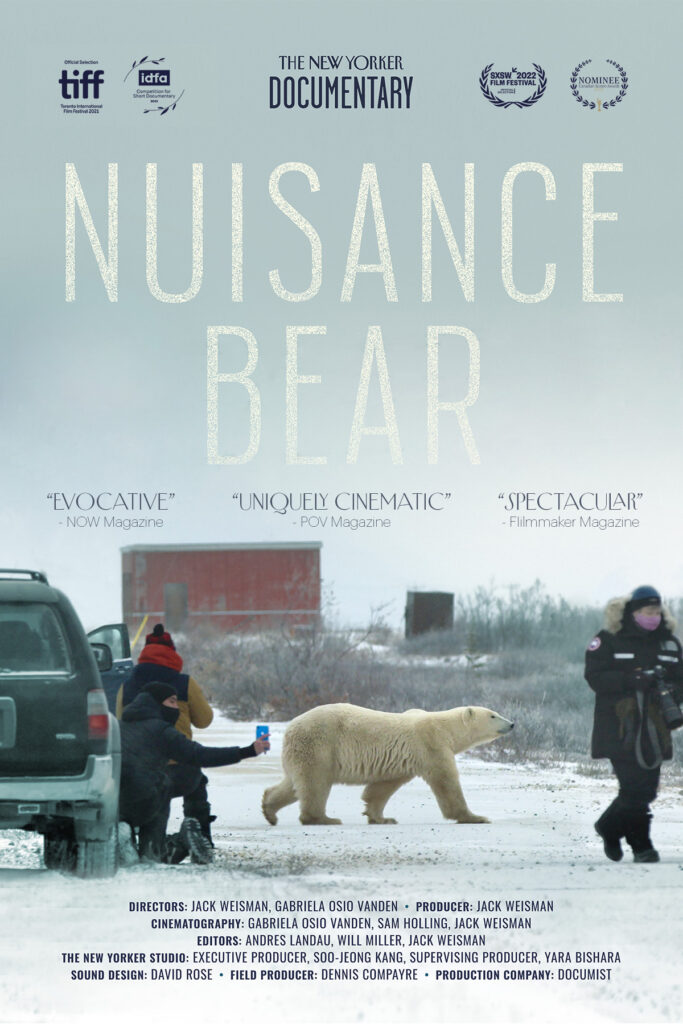

Les cinéphiles ont été gâtés par la section de documentaire qui présentait deux films dédiés à deux metteurs en scène qui ont défriché une catégorie particulière du cinéma américain. Le Prix du montage Jonathan Oppenheim, tout d’abord, a été attribué à Barbara Forever, de la réalisatrice Brydie O’Connor, pour son documentaire sur la réalisatrice Barbara Hammer, pionnière du cinéma lesbien. Son brillant montage virevoltant met bien en valeur l’humour avec lequel Barbara Hammer savait accompagner la promotion de son mode de vie par ses films. Quant à American Pachuco: The Legend of Luis Valdez, récipiendaire du Prix « Festival favorite », ainsi que du Prix du public, il retrace de façon certes un peu banalement chronologique, mais très documentée, la vie de Luis Valdez. La carrière du grand ancien du cinéma latino aux Etats-Unis, a été marquée par La Bamba, le film de 1987 dédié à la mémoire de Ritchie Valens, mort prématurément à 18 ans, et de sa chanson fétiche homonyme. Luiz Valdez est aussi le scénariste et/ou le réalisateur de maintes autres œuvres de qualité, presque toutes dirigées vers le public de l’immigration sud-américaine aux Etats-Unis, que le film évoque utilement. Dans cette section documentaire américain, c’est Nuisance Bear, le film coréalisé par Gabriela Osio Vanden and Jack Weisman, qui a obtenu le Grand Prix du Jury. La confrontation tripolaire entre l’ours, les habitants du Grand Nord, et les touristes amateurs d’émotions, y est mise en évidence avec intelligence par les deux coréalisateurs. Ils ont produit des images épatantes, comme le transport par hélicoptère de l’ours égaré par le réchauffement climatique vers des terres qui lui sont plus propices.

Dans la section cinéma de fiction étranger, le jury décerna son prix à Shame and money, de Visar Morina, qui montre la détresse d’une famille de fermiers au Kosovo obligée de partir en ville pour survivre. Un schème relativement classique, bien traité, certes.

On lui aura en particulier préféré dans le même registre des difficultés de la vie, le joli premier film chypriote Hold on to me de Myrsini Aristidou, d’ailleurs Prix du Public pour les films de fiction étrangers. Aristidou y met en scène une petite fille qui retrouve par hasard son père, bohème qui subsiste de petites arnaques, et a été rejeté depuis sept ans par sa mère avec qui elle habite. Petit à petit, attirée par lui, elle le suit dans ses pérégrinations, et leur touchant rapprochement est intelligemment filmé tout en mettant en valeur l’optimisme à tous crins du père malgré de nombreuses avanies. Une partition musicale pertinente, Eye in the Sky de The Alan Parson Project à l’appui, vient scander les temps forts du film à bon escient.

Toujours dans cette section, le prix de la mise en scène revint à juste titre au réalisateur lituanien Andrius Blaževičius pour How to divorce during the war. Certes, le thème du film est relativement classique : une petite fille prise dans la séparation entre une mère industrieuse déçue par un père écrivain et cinéaste en manque d’inspiration. Mais la mise en scène mérite assurément le détour : des juxtapositions de plans judicieuses, et un suivi attentif du parcours des personnages. On apprécie également la mise en parallèle, subtile et en même temps forte, de l’inquiétude croissante face à l’annonce de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022. Le film met aussi fort bien en valeur les difficultés entre les générations récentes éprises de l’indépendance des pays baltes et celles, plutôt plus anciennes, qui regrettent le passé et l’appartenance à l’Union soviétique.

Du côté des documentaires étrangers enfin, le Grand prix du jury fut décerné à To hold a Mountain, codirigé par Biljana Tutorov and Petar Glomazić. Le film suit avec minutie la lutte des fermiers et bergers du Monténégro, alors que l’armée veut les exproprier de leurs collines et en faire un terrain d’exercice. Le film est conforté par le magnifique personnage d’une fermière âgée filmée dans son quotidien, mais aussi dans son leadership spontané de la résistance contre l’éviction.

Dans la même section, on retiendra notamment One in a million, le Prix du public du documentaire étranger. Les coréalisateurs, Itab Azzam & Jack MacInnes ont observé pendant dix ans, entre 2015 et 2025, une famille syrienne forcée temporairement à l’exil par les excès du régime. Les documentaristes ont même réussi à accompagner de leur caméra le dangereux parcours clandestin à travers l’Europe de la famille vers l’Allemagne. Ils sont ensuite revenus vers la famille chaque année. Ils montrent ainsi son implantation plus ou moins facile dans ce pays, aux portes à l’époque grandes ouvertes aux réfugiés, mais aussi la joie du retour en 2025 dans la Syrie libérée du dictateur, mais éprouvée.

Comme d’habitude en somme, Sundance 2026 a proposé un ensemble de qualité qui propulsera probablement nombre des auteurs et des acteurs des films présentés vers une belle carrière qu’on se réjouit à l’avance de suivre !

Philippe J. Maarek

Ljubljana 2025 – Les choix par défaut ou l’affirmation des préférences ?

Les festivals internationaux ne sont pas seulement des lieux de rencontre cinématographique : ils offrent aussi une fenêtre sur l’état du monde et les préoccupations individuelles de ses habitants. À travers leurs œuvres, les réalisateurs de toutes nationalités livrent, de manière implicite, une multitude de non-dits. En observant l’ensemble des films en compétition, comme par l’effet d’un frottage de papier révélant des motifs cachés, émergent des thèmes récurrents qui, loin de rassurer, interrogent.

Un constat me semble s’imposer depuis deux ou trois ans : les jeunes réalisateurs semblent s’éloigner des grands enjeux planétaires – le changement climatique, les guerres, l’effritement des démocraties, la montée de la narco-criminalité, la violence juvénile ou encore la baisse de l’âge de la délinquance. Faut-il y voir l’effet d’une saturation face à un flux d’informations anxiogènes, poussant au déni, ou un choix délibéré des sélectionneurs ? Dans les deux cas, le spectateur se retrouve face à des œuvres qui le laissent indifférent, tant elles reflètent des situations qu’il vit parfois de manière plus brutale encore. Pire, ces films donnent l’impression de s’inscrire dans une série ou films à épisodes, toujours construits sur le même schéma.

Une sélection révélatrice : le cas de Ljubljana

La section compétitive « Perspective » du dernier festival de Ljubljana illustre parfaitement cette tendance : sur les dix films présentés, sept puisent dans l’expérience très personnelle des réalisateurs, souvent centrée sur des conflits familiaux dans un cadre bucolique (chats, chiens, coqs, travaux des champs filmés ad nauseam). Ces récits de survie et de lutte contre les préjugés, plantés dans des environnements fermés et hostiles, semblent choisir des paysages attrayants pour détourner l’attention des lacunes cinématographiques : déséquilibre des séquences, scénarios fragiles, personnages peu approfondis, absence d’originalité dans le langage visuel. Des œuvres trop personnelles, au potentiel cinématographique limité

Contrairement aux normes qui demandent à mettre en tête et en relief les grands gagnants d’un festival en tête de l’article, j’aimerais commencer par ceux qui n’induisaient pas d’enthousiasme particulier. Commençons donc par les films qui mériteraient une révision en profondeur. En tête de liste, The Devil Smoke du Mexicain Ernesto Martinez Bucio, qui gâche un sujet prometteur : Romana, contrainte de s’occuper de ses cinq petits-enfants abandonnés par une mère instable puis par leur père, leur inculque la peur du diable et les pousse à vivre reclus, jusqu’à l’intervention des services sociaux. Le scénario, confus et dispersé, est aggravé par une caméra sur l’épaule tremblante qui ajoute au malaise des cris incessants des enfants. Les cinq dernières minutes tentent une conclusion, mais l’usage disproportionné d’images vidéo de mauvaise qualité et le déséquilibre entre les parties du film empêchent toute réflexion approfondie.

Même déception avec Sandbag Dam de la Croate Čejen Černić, qui tente un parallèle entre un torrent dévastateur attendu et la perte des valeurs chrétiennes à travers l’homosexualité de ses protagonistes. Trop de détails inutiles alourdissent le récit, les personnages manquent de profondeur, et le film, sans âme, semble utiliser un sujet encore tabou pour masquer ses insuffisances cinématographiques. Mais, malgré l’attrait du thème attire souvent l’attention et diminue l’objectivité des spectateurs et des jurys, l’absence de tension et la musique éreintante en font une œuvre ennuyeuse et inaboutie.

Blue Heron, de la Hongro-Canadienne Sophy Romvari, s’inspire de sa propre enfance pour décrire une famille immigrée à Vancouver, dont l’équilibre est bouleversé par un adolescent asocial.

Wind Talk to Me, du Serbe Stefan Djordjević, revisite une fois de plus la relation mère-fils en milieu rural, tandis que Traffic, de la Roumaine Teodora Ana Mihai, aborde le braquage organisé par des travailleurs roumains en Europe de l’Ouest, sans jamais trouver le rythme ou la tension nécessaires à ce genre. Pourtant, il est scénarisé par l’important cinéaste roumain Cristian Mungiu (4 mois, 3 semaines et 2 jours).

Quand le talent des acteurs sauve un film

If I Had Legs I’d Kick You, de l’Américaine Mary Bronstein, capte l’attention grâce à la performance remarquable de Rose Byrne (prix d’interprétation à la Berlinale), dans le rôle d’une psychothérapeute en proie à ses propres tourments. Bien que le film explore, une fois encore, la relation mère-fille, la maladie non nommée de l’enfant et les allégories pesantes (comme la vision d’un trou ou l’arrachement d’une sonde) finissent par exaspérer. Pourtant, la volonté de la mère de briser la spirale du désespoir et de retrouver une place d’enfant, symbolisée par l’inversion des rôles, offre une conclusion poignante.

Le film primé par le jury de la Fipresci et sa singularité

Ida Who Sang So Badly Even the Dead Rose Up and Joined Her in Song, premier long-métrage de la Slovène Ester Ivakič, se distingue par son questionnement plus universel : le rapport entre la vie et la mort, sur fond de conflit familial et de conte fantastique. Porté par une préadolescente de douze ans, le film utilise son malaise face à la vie familiale et scolaire pour aborder l’absence des êtres chers -ici la grand-mère affectueuse et protectrice- et les regrets des occasions manquées au cours de la vie. Une œuvre subtile, qui gagnerait en prestige si elle n’était pas entourée de tant de films linéaires et répétitifs.

Peacock : une originalité salutaire

Peacock, du réalisateur autrichien Bernhard Wenger, se détache des autres par son originalité, son rythme soutenu, sa maîtrise cinématographique et son questionnement universel : qui sommes-nous quand nous ne sommes pas en représentation ? Ce premier film, riche en humour visuel et en rebondissements inattendus, interroge les excès de la société moderne, où la quête d’apparence conduit à la perte de soi. La métaphore du paon, qui ne déploie ses plumes que pour séduire, est filmée avec finesse. La satire, servie par des décors évocateurs tout en rapport avec la psychologie des personnages, aidée par le jeu d’Albrecht Schuch, alias Matthias, interroge notre soumission aux rôles sociaux et la perte d’authenticité qui en découle.

Ce qui arrive à Matthias, un coach pour toutes les saisons : un professionnel du « rôle sur mesure » qui arrive aisément à se fait passer pour beaucoup de personnages sans défaut. Tel un très bon acteur, Matthias excelle à incarner ces identités empruntées. En fait, il est passé dans l’art d’adaptation jusqu’au jour où il craque.

Le film porte le spectateur, grâce à sa fluidité, son tempo constamment bien tenu, son décor plein de sens, le jeu efficace de son acteur et la caméra toujours gardée à distance afin que les personnages fassent partie de leur environnement. Peacock (Paon) pourrait largement gagner ex-aequo, le prix du meilleur film. Sauf que les règlements de la FIPRESCi ne le permettent pas.

Growing Down : mentir pour sauver son fils ?

Growing Down, du Hongrois Bálint Dániel Sós, évoque à nouveau les relations familiales, mais s’en distingue par son approche visuelle minimaliste, proche de l’univers de Béla Tarr. Tourné en noir et blanc parfois opaque, le film plonge le spectateur dans le dilemme éthique d’un père veuf confronté à un accident mortel causé par son fils. Sans être un manifeste sur l’objectivité de la justice, il parvient, grâce à une scène finale percutante, à transmettre un message fort : attention d’où l’on regarde un méfait et pourquoi s’abstenir des jugements hâtifs. Les plans-séquences, les ralentis et les accélérations judicieuses, ainsi que la musique classique, servent une narration à la fois réaliste et poétique.

Conclusion : une sélection en demi-teinte

Sur les dix films présentés, quatre sont réalisés par des femmes : la parité est donc globalement respectée. Pourtant, l’absence totale de l’Asie – continent pourtant majeur dans le paysage cinématographique – interroge. Aucune des majeurs pays fournisseurs des œuvres très présentes aux festivals et souvent primées (la Chine, le Japon, la Corée, l’Iran.), n’a pas trouvé grâce aux yeux des sélectionneurs. À l’exception de trois films (mexicain, libanais et américain), les autres provenaient de pays européens voisins, ce qui crée une certaine uniformité. Seul Peacock se distingue par son originalité.

Reste une question : cette « unicité » des choix relève-t-elle d’un accès limité à la production, aux propositions ou d’une préférence délibérée ?

Shahla Nahid

Décès de Jean Roy

L’Union des Journalistes de Cinéma a la tristesse d’annoncer le décès de son Président d’Honneur, Jean Roy. Co-fondateur de l’UJC, il en avait été le Président entre 2011 et 2019. Il fut également Vice-Président, puis Président de la FIPRESCI, la Fédération Internationale de la Presse Cinématographique.

Grand cinéphile, sa riche carrière de critique de cinéma, notamment dans la revue Cinéma, se poursuivit pendant de longues années à L’Humanité dont il fut le critique attitré. Il écrivit également plusieurs ouvrages sur le cinéma, dont un Pour John Ford aux Editions du Cerf qui fait autorité.

A l’étranger comme en France, on le connaissait également pour ses quinze années à la tête de la Semaine de la Critique cannoise, entre 1984 et 1999 durant lesquelles nombre de réalisateurs furent découverts : Gaspard Noé, François Ozon, Greg Mottola, Jacques Audiard, Anne Fontaine, Guillermo del Toro, et bien d’autres, y firent leurs débuts sous son égide.

Il était Chevalier de la Légion d’Honneur et Commandeur des Arts et Lettres

Pour Jean Roy

Jean Roy n’est plus. Cette triste nouvelle frappe au cœur non seulement les membres de l’UJC, qu’il a co-fondée en 2001, puis présidée pendant toutes les années 2010, mais aussi les professionnels du cinéma du monde entier.

Son premier métier, la critique, s’était placé sous l’égide d’une cinéphilie qui me l’avait fait connaître sur les bancs de la Cinémathèque, lorsqu’Henri Langlois en était à la tête, lors de ces fameuses soirées où nous nous pressions parce que l’invitée du soir était Gloria Swanson — ou une autre star de l’histoire du cinéma. Et lorsque j’animais le ciné-club de l’Université de Nanterre, c’était Jean qui m’amenait chaque semaine les copies en provenance de la Fédération Française des Ciné-Clubs, avec le sourire malgré cette corvée répétitive.

Son deuxième métier, ce fut, pendant une longue période, la direction de la Semaine de la Critique cannoise. J’étais alors au Conseil du Syndicat de la Critique, qui l’organise, et nos chemins se sont donc à nouveau rapprochés. Notre amitié s’est aussi développée au fil des festivals que nous suivions, en France et à l’étranger, et j’y ai été le témoin de son aura, et de la sympathie qu’il rencontrait auprès des réalisateurs, des producteurs, bref, des professionnels du monde entier, qui étaient sélectionné sous ses mandatures, entre 1984 et 1999.

Jean m’avait fait l’honneur et le plaisir de me demander de lui remettre sa médaille de la Légion d’Honneur. Cela fut fait lors d’une belle cérémonie sur l’estrade du Festival du Film de Bari, autre signe de l’estime qu’on lui portait partout.

Jean, c’était aussi le plaisir de discuter des plans et contreplans de John Ford lors de la sortie de son livre sur le cinéaste américain, de disserter après l’un ou l’autre film sur le cinéma… et le reste, de l’accompagner lorsqu’il fut élu Président de la FIPRESCI, la Fédération Internationale de la Presse Cinématographique, de le croiser dans les avions un peu partout dans le monde où il y avait un festival de cinéma.

Bon voyage mon ami.

Philippe J. Maarek

Merci professeur Jean !

Je connaissais surtout Jean Roy comme professeur. J’ai participé à son cours à la Sorbonne Nouvelle en 2012 en tant qu’auditrice libre lorsque j’étudiais autre chose. Il a également aidé ma publication, l’East European Film Bulletin, à ses débuts.

Tout le monde voulait suivre ce cours sur l’écriture critique. Jean Roy était un bon pédagogue. Il était très ouvert d’esprit et il s’intéressait sincèrement à ce que les élèves pensaient d’un film et à la façon dont ils pouvaient apprendre à s’exprimer. Il nous apprenait non seulement à regarder un film, mais également à réfléchir. Je me souviens de sa patience avec les étudiants étrangers. J’étais moi-même récemment arrivée en France et il écoutait patiemment mes erreurs de rédaction en Français. Il relevait le moindre point intéressant et ignorait ces erreurs.

Quand j’ouvre mes notes de son cours, la première chose marquée est la phrase suivante : “Le déjà vu est un terme à utiliser avec des pincettes« .

Colette de Castro

Le 8e Marathon du Film Classique de Budapest

Depuis sa création en 2017, le « Budapest Classics Film Marathon » organisé par l’Institut National du Film hongrois et placé sous la responsabilité de son directeur, György Ráduly, est devenu le festival mondial de référence dans le domaine de la redécouverte des films classiques de toutes époques.

Pour sa huitième édition, le Marathon avait entrepris de célébrer dignement les 130 ans du cinéma, tout en restant fidèle à sa vocation de faire dialoguer passé et présent, par la présentation de films d’hier et d’avant-hier, si l’on peut dire, mais aussi en programmant des rencontres et des débats passionnants.

Thierry Frémeaux, le Délégué général du Festival de Cannes, et, surtout, le Directeur de l’Institut Lumière de Lyon, est ainsi venu présenter longuement son Lumière, l’aventure continue. Ce beau documentaire regroupe de façon bien organisée plus de 150 des fameux « clips » de 50 secondes tournés dans le monde entier par les opérateurs des frères Lumière à la charnière des 19e et 20e siècles. Il fait suite à son précédent documentaire, Lumière ! L’aventure commence tout en sachant renouveler l’intérêt, ne serait-ce que parce que la plupart des images sont inédites, et tout juste restaurées.

Cette année, c’est le cinéma canadien qui fut à l’honneur à Budapest. Le festival s’offrit le luxe de la présence des trois invités de marque : deux des réalisateurs sans doute les plus prestigieux du cinéma canadien aujourd’hui, Atom Egoyan et David Cronenberg, et celui qui les produisit souvent, l’un des producteurs les plus importants du pays, Robert Lantos. Ils participèrent notamment à un atelier public passionnant dans la belle salle du cinéma Urania, le havre principal du festival.

Il faut d’ailleurs signaler que le festival est aussi et surtout une manifestation destinée au public de la ville. Cela se traduit en particulier par de superbes projections nocturnes gratuites devant la magnifique Basilique Saint-Étienne de Pest. On a pu y voir ou revoir le Subway de Luc Besson, le Samouraï de Jean-Pierre Melville porté par Alain Delon, Liliomfi, la comédie de 1954 du hongrois Károly Makk et l’entraînant Flashdance d’Adrian Lyne.

Des projections et des débats eurent également lieu dans diverses salles de cinéma de Budapest et à l’Institut Français de Budapest, partenaire de longue date de la manifestation

La soirée de gala d’ouverture fut placée sous l’égide d’une célébration du grand réalisateur hongrois István Szabó. On y projeta son célèbre Being Julia, qui est aussi un merveilleux hommage au talent d’Annette Benning, éblouissante de fraîcheur et de vivacité dans le rôle-titre.

Parmi les journalistes suivant le festival figuraient une trentaine de délégués venus du monde entier de la FIPRESCI, la Fédération internationale de la Presse cinématographique, qui en profitait pour y tenir son Congrès annuel et élire son nouveau bureau pour quatre ans.

Philippe J. Maarek

Samba pédagogique au Festival de Brasilia

Le festival de Brasilia face aux enjeux de la création cinématographique contemporaine

C’est à la section Caleidoscópio que le jury Fipresci, réuni pour la première fois à Brasilia à l’occasion du 58e Festival do Cinema Brasileiro, a consacré toute son attention. Cette présence était d’autant plus marquante qu’il s’agissait d’une édition-anniversaire, célébrant les 60 ans de la manifestation.

Le jury s’y est d’ailleurs associé en participant à deux rencontres événements avec le public. La première, le mardi 16 septembre, a pris la forme d’une table ronde dont le thème reposait sur les tendances générales actuelles du cinéma et de la critique mondiale. Devant une assemblée très fournie, les trois intervenants de la Fipresci ont partagé leurs vues sur des questions très diverses. Ils ont en particulier souligné les dangers que fait courir la généralisation du recours à l’Intelligence Artificielle dans le domaine journalistique et critique, mais aussi d’autres phénomènes comme le dépassement de la question du genre à travers les nombreuses formes d’hybridation dont témoignent aujourd’hui la plupart des œuvres audiovisuelles novatrices. Il a aussi été question de l’importance de la notion d’éducation à l’image et au son. C’est essentiel dans le combat qu’il nous appartient de mener dans la perspective d’une reconquête du temps, notamment auprès du jeune public désormais habitué à travers les réseaux sociaux à la plus extrême brièveté et aux montages fractionnés.

À ce « panel international » s’est ajoutée une master class autour de la notion de critique que j’ai prodiguée le vendredi 19 septembre autour de la critique de cinéma et de ses enjeux, à partir, entre autres, de l’expérience française et d’une évocation des liens unissant critique et création artistique.

Bien évidemment, les trois membres du jury Fipresci ont tenu à remettre eux-mêmes le prix au film lauréat de la sélection Caleidoscópio. Celle-ci était composée de cinq films dont « les qualités esthétiques et narratives défiaient les conventions des genres cinématographiques », se situant souvent entre fiction et documentaire. De façon très originale, ils étaient issus de cinq États brésiliens et de cinéastes expérimentés. La particularité de cette sélection était aussi d’évoquer plus ou moins directement et comme en abyme la création artistique : les différents films renvoyaient aussi bien au théâtre (Palco Cama de Jura Capela), qu’à la danse (Atravessa minha carne de Marcela Borela), au film d’animation (Nimuendajú de Tania Anaya) ou au cinéma lui-même (Nosferatu de Cristiano Burlan).

Si toutes les longs métrages visionnés ont été dignes du plus grand intérêt, le choix du jury Fipresci s’est porté sur Uma baleia pode ser dilacerada como uma escola de samba de Marina Meliande et Felipe M. Bragança dont le titre dit à la fois toute la portée narrative et symbolique. Car il y a tout dans cette fable riche en tableaux colorés et en sonorités enchanteresses. Le Rio de Janeiro traditionnel dont les cinéastes se réapproprient l’histoire cinématographique et les enjeux esthétiques. Le ressorts d’une fiction amoureuse magnifiquement interprétée par des acteurs débordant de sensualité. Mais aussi une aventure expérimentale passionnante initiée par plusieurs artistes plasticiens et musiciens cariocas. Le film possède de surcroît une dimension sociale et pédagogique forte tant la fermeture de l’école de samba (dont le titre résume les enjeux tragiques) résonne avec bien des soucis de notre monde.

Plus que jamais, le cinéma nous montre que sa guérison passe par l’éducation.

Thierry Méranger

Prenez votre popcorn et installez-vous confortablement. Toronto célèbre 50 ans de cinéma.

Avec plus de 200 films projetés en 11 jours, le Festival international du film de Toronto (TIFF) a fêté son 50e anniversaire. J’ai assisté à 25 de ces événements exceptionnels.

Pour moi, le TIFF met en lumière l’un des grands atouts du cinéma : la possibilité de voir des films qui mettent en valeur différentes cultures et visions du monde. Le TIFF regorge de célébrités sur le tapis rouge et de prétendants aux Oscars. Mais si je devais retenir un seul thème du festival, ce serait que les films – bons, mauvais ou indifférents – peuvent ouvrir la voie à une compréhension globale. Je considère le TIFF comme un guide du cinéma, mon Baedeker personnel.

Ce qui ne veut pas dire que le festival néglige ses racines canadiennes. Absolument pas. La première du festival, en soirée d’ouverture, était le documentaire émouvant, quoique inégal, John Candy: I Like Me, sur l’acteur comique canadien adoré du public, décédé à 43 ans en 1994. Le Britanno-Colombien et coproducteur Ryan Reynolds, vêtu d’un t-shirt « Canada », a présenté le film aux côtés du réalisateur Colin Hanks.

De la vingtaine de films que j’ai vus au TIFF, le meilleur film était probablement celui que j’espérais le plus: The Choral, une comédie dramatique avec Ralph Fiennes dans le rôle d’un chef de chœur dans le Yorkshire en 1916, alors que nombre de ses hommes sont envoyés à la guerre. Fiennes a une façon de minimiser son jeu bien plus éloquente que maints acteurs très/trop démonstratifs. Le scénario est d’Alan Bennett, l’une des gloires de la dramaturgie britannique et collaborateur fréquent du réalisateur, Nicholas Hytner (La Folie du Roi George). Simon Russell Beale vole presque la vedette dans son apparition dans le rôle du compositeur britannique irritable Edward Elgar. Quel plaisir palpable les meilleurs acteurs britanniques prennent-ils à leur profession !

Le film dont on a le plus parlé est peut-être Hamnet de Chloé Zhao, adapté du roman de Maggie O’Farrell, qui imagine la mort du fils de 11 ans de William Shakespeare, Hamnet, et ses conséquences sur ses parents, interprétés par Paul Mescal et Jessie Buckley. Le film insiste sur le fait que Shakespeare a écrit « Hamlet » juste après la mort de son fils. Les parallèles entre la vie réelle et la tragédie scénique m’ont semblé faciles, mais la performance de Buckley, en particulier, est bouleversante. Et je crois n’avoir jamais entendu autant de reniflements dans une salle de cinéma. La critique assise à côté de moi sanglotait sans retenue. Après la représentation, elle s’est excusée et je lui ai dit qu’il n’y avait pas lieu de s’excuser. Ce n’est pas comme si elle était la seule.

De façon déroutante, il y avait aussi un Hamlet au TIFF, dont l’action se déroulait dans la communauté sud-asiatique du Londres d’aujourd’hui. Elseneur est aujourd’hui une demeure familiale dans la campagne anglaise. Avec une férocité implacable, Riz Ahmed incarne le prince du Danemark, un rôle qu’il convoitait depuis longtemps. À ma grande surprise et à mon grand plaisir, les acteurs récitent tous les répliques de Shakespeare. La modernisation, bien que pas toujours réussie, ne perd jamais de vue la pièce, même lorsqu’Hamlet récite « Être ou ne pas être » en serrant le volant de sa voiture tandis qu’il dévale l’autoroute à toute vitesse.

Le Franz d’Agnieszka Holland, décousu et kaléidoscopique, sur le romancier tchèque visionnaire Franz Kafka, est loin de l’idée que l’on se fait d’un biopic standard. Pour une bonne part, j’aurais presque souhaité qu’il le soit. Mais Idan Weiss, l’acteur qui joue Kafka, est tellement le sosie du grand auteur que l’effet est, disons, kafkaïen. En parlant de Kafka au magazine spécialisé « Screen Daily », Holland, dont le dernier film était le drame poignant sur l’immigration ukrainienne Green Border, a déclaré : « Malheureusement, aujourd’hui, sa vision de la société, où la loi est arbitraire et l’individu sans importance, est très pertinente.»

Plusieurs documentaires m’ont particulièrement marqué. The Eyes of Ghana, du réalisateur canadien oscarisé Ben Proudfoot, sous l’impulsion de Higher Ground, la société de production de Barack et Michelle Obama, se concentre sur Chris Hesse, aujourd’hui nonagénaire. Hesse était le caméraman personnel du leader révolutionnaire ghanéen Kwame Nkrumah dans les années 1950 et 1960. Hesse considérait sa photographie comme un moyen de présenter au monde une image authentique et anticolonialiste de l’Afrique. Son objectif est désormais de sauver les plus de 1300 bobines d’images abandonnées dans un entrepôt londonien après la chute de Nkrumah. Les extraits de ces images présentés ici sont révélateurs et pourraient bien changer le regard historique sur ces années.

Peu de documentaires ont capturé avec autant de vivacité que Love+War, le quotidien d’un photojournaliste sous le feu des critiques. Lynsey Addario, lauréate du prix Pulitzer, filme dans des zones de combat du monde entier depuis des décennies. Cette épouse et mère de deux garçons voit son travail comme une mission visant à réformer le monde. Elle déclare dans le film : « Il y a quelque chose de plus grand que nous, qui prend le dessus et devient votre vie, votre responsabilité.» Le film traite en fin de compte de ce pour quoi on est prêt à mourir.

D’autres pellicules m’ont interpelé au TIFF. Richard Linklater a réalisé deux films, tous deux dignes d’intérêt : Nouvelle Vague, sur le tournage du premier film classique de Jean-Luc Godard, À bout de souffle, avec des acteurs ressemblants jouant Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg et bien d’autres, est un régal pour les cinéphiles. Blue Moon, avec Ethan Hawke dans le rôle du grand et passionné parolier de Broadway, Lorenz Hart, ravira les amateurs de showbiz dont je fais partie ! La Palme d’or de Jafar Panahi à Cannes, Ce n’était qu’un accident, est un drame sur les répercussions du régime tortueux en Iran que Panahi lui-même, désormais basé par intermittence à l’étranger, a subies. C’est l’un de ses meilleurs films.

La plus belle surprise fut Le Gâteau du Président, de Hasan Hadi, drame primé à Cannes, qui se déroule dans l’Irak des années 1990, à une époque où la population affamée devait célébrer chaque année l’anniversaire de Saddam Hussein. La petite Lamia (Baneen Ahmad Nayyef) doit lui préparer un gâteau, même si son village isolé manque d’ingrédients. Son voyage, accompagné de son coq apprivoisé, est allégorique sans jamais perdre de vue la dure réalité de cette époque. C’est ce regard d’enfant sur les bouleversements et la résilience qui m’a fait prendre conscience une fois de plus de l’exaltation qu’un film peut procurer lorsqu’il vous transporte dans des lieux insoupçonnés et inoubliables.

Peter Rainer

d’après son article dans le Christian Science Monitor.

Festival de Venise 2025 : cinéma, politique — et un palmarès inattendu

Une fois de plus, le 82ᵉ Festival international du film de Venise, toujours sous la direction artistique d’Alberto Barbera, s’est affirmé comme un carrefour passionnant où se croisent l’art et l’actualité brûlante. Et cette année, la Mostra s’est distinguée de ses rivales de Berlin et Cannes par une programmation particulièrement audacieuse et courageuse, marquée par « le retour à un cinéma de la réalité », comme l’annonçait Barbera lors de l’ouverture. En filigrane se pose alors la question de la place qu’occupent aujourd’hui les institutions culturelles — comme les festivals de cinéma — face aux enjeux politiques qui secouent notre monde.

Ainsi, l’onde de choc créée par le film tunisien de Kaouther Ben Hania, The Voice of Hind Rajab, présenté en compétition au milieu du festival, a catapulté avec fracas la guerre menée par Israël à Gaza au cœur paisible du Lido. Le film donne à la souffrance intolérable des civils palestiniens non seulement un visage, mais surtout une voix : celle d’une petite fille palestinienne de cinq ans, Hind Rajab. Le 29 janvier 2024, pendant trois heures, Hind, seule survivante d’une famille de six personnes, blessée et coincée dans leur voiture prise pour cible par plusieurs tanks, a crié sa détresse au téléphone, implorant qu’on vienne la sauver. Juste avant, sa cousine Layan Hamada venait d’être tuée par balles alors qu’elle était en ligne avec le centre de secours du Croissant-Rouge pour demander de l’aide. Après des heures de négociations avec les autorités israéliennes, une ambulance finit par être envoyée. Mais à cent cinquante mètres de la voiture, le véhicule, dûment marqué, fut pulvérisé par une frappe ciblée, déchiquetant les deux ambulanciers. Il fallut douze jours avant que le Croissant-Rouge parvienne à retrouver les corps en décomposition de Hind Rajab et de ses proches dans leur voiture criblée de balles, ainsi que l’ambulance complètement détruite avec les dépouilles des deux secouristes à l’intérieur.

La réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania a eu l’audace d’emprunter une une voie radicalement différente : son film se construit autour du seul témoignage direct de ce drame, les trois heures d’enregistrements audio authentiques des échanges entre le centre du Croissant-Rouge et les fillettes dans la voiture. En plaçant sa caméra exclusivement dans le centre d’urgence et en laissant la violence et tout le contexte hors champ, elle offre le dispositif d’un huis clos minimaliste, où l’absence d’images rend la tragédie insensée encore plus percutante. La Voix de Hind, docu-fiction brut d’une rare intensité, se passant de toute surenchère émotionnelle artificielle, place le spectateur en situation de témoin direct et a été accueilli par une ovation exceptionnelle de vingt -trois minutes — apparemment du jamais vu dans l’histoire de la Mostra.

Mais Gaza n’était pas seulement présent dans la salle. Déjà avant l’ouverture de la Mostra, un collectif fondé par dix cinéastes italiens indépendants, Venice4Palestine, avait lancé un appel pour condamner la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza, avec comme objectif « de mettre Gaza et la Palestine au centre de l’attention publique à Venise. » Exhortant le festival à adopter une position claire et sans ambiguïté, la lettre ouverte du collectif avait récolté 2000 signataires, parmi eux de grands noms du cinéma international comme Guillermo del Toro, Todd Field, Michael Moore, Matteo Garrone, Ken Loach, Abel Ferrara, Toni Servillo, Audrey Diwan ou Marco Bellocchio, pour n’en nommer que quelques-uns. Puis, le samedi 1ᵉʳ septembre, suite à l’appel d’associations de la région vénitienne, un cortège impressionnant de près de 3000 personnes, dont de nombreux artistes et accrédités, défilait de la gare maritime jusqu’aux abords du festival sous les drapeaux palestiniens, réclamant l’arrêt du génocide,

Si les manifestations et le choc de The Voice of Hind Rajab ont dominé l’actualité, cette édition 2025 exceptionnelle regorgeait de bien d’autres grands films qui ont confirmé l’ampleur et la diversité du cinéma contemporain.

Ainsi, le film d’ouverture, La Grazia, une méditation sur la politique, le pouvoir et la compassion, donnait le ton. Paolo Sorrentino y retrouve son acteur fétiche, Toni Servillo (récompensé par la Coupe Volpi du meilleur acteur), dans le rôle d’un Premier ministre vieillissant, confronté aux dilemmes d’accorder ou non une grâce présidentielle et de signer une loi sur l’euthanasie. Loin de l’exubérance visuelle de La Grande Bellezza, Sorrentino propose ici une mise en scène dépouillée et introspective, et pose des questions importantes qui divisent nos sociétés, explorant avec finesse les contradictions entre devoir et fragilité personnelle, entre rigidité de la loi et le doute et la compassion.

Avec L’Étranger, François Ozon s’attaque à l’un des textes les plus emblématiques de la littérature française, le roman d’Albert Camus. Longtemps considéré comme inadaptable au cinéma, ce récit suit Meursault (Benjamin Voisin), jeune Français taciturne d’Alger manifestant une étrange absence d’émotions, mais qui fascine une jeune femme. Lorsqu’il tue sans raison un jeune Arabe, les juges le condamnent à mort, mais moins pour le meurtre que pour l’absence de larmes suite à la mort de sa propre mère. Filmé en noir et blanc d’une grande élégance par le chef opérateur Manu Dacosse qui évoque les films des années 1940, Ozon signe une adaptation visuellement épurée et d’une grande rigueur formelle, gardant intact le mystère du roman tout en laissant apparaître en filigrane l’actualité du racisme anti-arabe.

De son côté, Kathryn Bigelow a littéralement dynamité la Mostra avec A House of Dynamite, thriller politique autour d’une crise nucléaire imminente. Fidèle à son style, elle construit un récit haletant où précision technique et questionnement moral se rejoignent. Présenté par la réalisatrice comme une tentative désespérée de relancer les discussions sur un traité nucléaire, le film, entre Zero Dark Thirty et Deterrence, résonne avec une inquiétante actualité. « Le film est une invitation à décider quoi faire de toutes ces armes », déclara Bigelow, en posant une question qui s’impose : « En quoi anéantir le monde est-il une mesure défensive ? »

À l’autre extrémité du spectre, Ildikó Enyedi a enchanté le festival avec son magnifique et envoûtant Silent Friend. Après son film précédent que l’on préfère oublier, la cinéaste hongroise revient ici avec force à une écriture poétique, elliptique et symbolique, rappelant son succès On Body and Soul. Mêlant récit intime et atmosphère onirique, elle évoque cette fois-ci des relations sensuelles entre l’homme et la nature et place au centre de son histoire un majestueux Gingko Biloba centenaire, situé au cœur du jardin botanique de l’Université de Marburg, autour duquel s’enlacent les destins de différents personnages à travers trois époques : 1908, 1972 et 2020. Le jury Fipresci ne s’y est pas trompé en lui décernant son prix.

Un autre chef-d’œuvre nous vient de l’Italien Gianfranco Rosi (Lion d’or en 2013 avec Sacro GRA), avec son documentaire Sotto le nuvole (Below the Clouds), une magnifique fresque méditative et sensorielle sur un territoire, Naples et Pompéi, filmant paysages, visages et espaces de transit dans une esthétique noir et blanc dépouillée.

Dans un tout autre registre, The Smashing Machine, de Benny Safdie, considéré par certains comme l’un des films les plus « percutants » de la sélection, raconte l’histoire du lutteur de MMA Mark Kerr (joué par l’ex-catcheur Dwayne Johnson). Le film oscille entre biopic sportif et drame intime, explorant les addictions et la pression médiatique. Sa mise en scène brute, immersive et rythmée par l’énergie des combats a valu à Safdie le Lion d’argent de la mise en scène.

Enfin, parmi les autres sections du festival, le nouvellement créé Venezia Spotlight a révélé elle aussi de belles découvertes, notamment trois voix féminines fortes, venues du monde arabe et d’Amérique latine, avec des récits intimes et engagés.

La réalisatrice marocaine Maryam Touzani, déjà remarquée avec Le Bleu du caftan, raconte ainsi avec Calle Málaga une chronique lumineuse et sensible, centrée sur un quartier de Tanger et ses habitants. Porté par une Carmen Maura éblouissante et stimulante par sa joyeuse force de résilience, le film explore les liens familiaux à travers le regard d’une génération en mutation, célébrant en arrière-plan Tanger comme une ville multiculturelle harmonieuse, peut-être un tant soit peu idéalisée.

Saoudienne multi-primée ayant fait ses études en Grande-Bretagne, Shahad Ameen nous fait découvrir avec Hijra des pans inconnus de l’Arabie Saoudite à travers un road movie initiatique d’une grande beauté, suivant une grand-mère et sa petite-fille à la recherche de sa sœur aînée, disparue en tentant de fuir le pays. Entre poésie visuelle percutante, allégorie et engagement féministe, le film capture avec force la quête d’identité et de liberté dans un contexte contraint.

Aún es de noche en Caracas (It Would Be Night in Caracas), thriller dramatique de Mariana Rondón et Marité Ugas nous plonge dans un Venezuela peu représenté au cinéma ces jours-ci. Adelaida, piégée dans une ville au bord de l’effondrement, rentre de l’enterrement de sa mère et retrouve son appartement squatté par un groupe de femmes militantes l’empêchant d’entrer. Pour survivre, elle doit abandonner son identité pour devenir « quelqu’un d’autre ». Adapté du roman La hija de la española de Karina Sainz Borgo et porté par une grande puissance visuelle et émotionnelle, le film offre un portrait poignant de la crise politique et sociale dans laquelle ce pays s’est enfoncée . Les deux réalisatrices, désormais installées au Pérou, ont tourné essentiellement au Mexique.

Barbara Lorey de Lacharrière

Le palmarès

• Lion d’or : Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch

• Grand Prix du jury (Lion d’argent) : The Voice of Hind Rajab de Kaouther Ben Hania

• Lion d’argent de la mise en scène : Benny Safdie pour The Smashing Machine

• Prix spécial du jury : Gianfranco Rosi pour Sotto le nuvole (Sous les nuages)

• Prix Fipresci : Silent Friend d’Ildikó Enyedi