La guerre et l’exclusion sociale au 63e Festival du film de Cracovie

Cette année, le Festival international du film de Cracovie a célébré son 63e anniversaire. Organisé par la Fondation du film de Cracovie, le festival porte un double objectif : promouvoir le cinéma polonais et présenter des documentaires et des courts-métrages internationaux. La compétition internationale de films documentaires (15 longs métrages) a été marquée par des thèmes et politiques spécifiques à la Pologne et à l’Europe de l’Est, ainsi que par des questions sociales qui dépassent la région, abordées plutôt par les co-productions internationales. Les tensions géopolitiques accrues qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine étaient visibles tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des salles du festival. Des collectes de fonds indépendantes en soutien à l’armée ukrainienne et aux associations de réfugiés ont été organisées quotidiennement dans le centre-ville. Étant donné la proximité de Pologne avec le conflit, il n’est pas surprenant que plusieurs films du festival aient évoqué directement ou indirectement la situation militaire dans les pays d’Europe de l’Est.

Ainsi, Signs of War, co-réalisé par Juri Rechinsky et le photographe de guerre Pierre Crom, a présenté le récit personnel du photographe qui a suivi de près les événements qui ont fait suite à l’annexion de la Crimée en 2014. La population de l’est de l’Ukraine a connu des tensions et des conflits quotidiens au cours des dernières années précédent l’invasion de 2022, même si ceux-ci étaient en partie invisibles pour la communauté internationale. Cependant, la réaction des habitants à la présence russe est plus complexe. Le film présente à la fois des images de propagande orchestrée par l’armée russe et d’authentiques rassemblements anti-ukrainiens. Un plan particulièrement intéressant présente un groupe de civils pro-russes non armés qui tentent d’arrêter l’avancée d’un char ukrainien avec leurs propres corps. Plus qu’un simple récit de l’invasion russe, le film témoigne sa complexité et de ses multiples facettes.

Motherland d’Alexander Mihalkovich et Hanna Badziaka aborde la question de la violence exercée contre les jeunes conscrits au Belarus, l’un des treize pays d’Europe qui n’ont pas abandonné la conscription. Le film recueille des témoignages de conscrits qui ont subi de nombreuses tortures pendant leur service, laissant entendre que certains des conscrits sont morts sous la torture au sein de l’armée et que leur mort a été faussement présentée comme un suicide. Alternant entre des images de foules en joie lors de célébrations militaires officielles et des témoignages de jeunes conscrits et de leurs mères qui racontent une histoire très différente, le film dresse le portrait incertain d’une société qui, avec les manifestations de 2020, vient de faire ses premiers pas vers un changement possible. Le film suggère qu’au cœur de ce problème se trouve une corruption politique héritée de l’ère soviétique. Cependant, le service militaire obligatoire a des effets négatifs importants sur la santé physique et mentale dans la plupart des pays qui pratiquent la conscription, tandis que le suicide chez les conscrits est un sujet de la recherche internationale depuis les années 1990. En ce sens, l’accent mis par le film sur le passé soviétique ne permet pas d’expliquer les racines du problème, qui résident dans la logique même du système de conscription, ainsi que dans la mentalité masculine et la fierté nationaliste qui alimentent les conditions déplorables de nombreuses armées nationales.

La compétition de films documentaires a toutefois été principalement marquée par des films traitant de questions sociales sous-représentées, tels que Who I Am Not de Tunde Skovran (prix Silver Horn), Is There Anybody Out There ? d’Ella Glendining (prix Fipresci). Les deux films partagent une structure similaire. Ils suivent des personnages qui, après avoir découvert qu’ils sont nés avec des corps différents, se lancent dans une quête pour trouver d’autres personnes qui partagent une expérience similaire, dans l’espoir de trouver leur place dans une société façonnée principalement pour les besoins de ceux qui sont considérés comme « normaux ». Is There Anybody Out There ? raconte l’histoire d’Ella, née avec un handicap physique rare qui a affecté ses jambes, et soulève des questions sur le « validisme » (terme utilisé pour décrire la discrimination à l’encontre des personnes vivant un handicap). Who I Am Not suit la vie de deux personnes intersexes en Afrique du Sud (un terme qui décrit des personnes qui présentent des caractéristiques biologiques à la fois masculines et féminines) et examine la manière dont leur genre non binaire affecte leur vie quotidienne.

Les deux films soulignent l’importance de comprendre et d’accepter son propre corps et sa propre identité, en particulier lorsqu’on est confronté à diverses formes d’exclusion sociale. Cependant, ils soulèvent également une autre question. De nombreux documentaires contemporains se concentrent sur des enjeux importants liés aux politiques identitaires, tels que le genre et la sexualité queer ou la quatrième vague féministe, en ignorant souvent la dimension de la classe sociale. Cette question est loin d’être nouvelle. Dans la théorie politique (et la critique de films), la classe sociale a longtemps été une catégorie analytique importante, mais au cours des dernières décennies, elle est devenue secondaire, voire absente. Cela devient particulièrement évident dans Who I Am Not. Le film suit Sharon-Rose et Dimakatso dans leur quête d’accepter leurs corps uniques, dotés à la fois de chromosomes masculins et féminins. Pour souligner la fluidité des genres, la réalisatrice inclut une scène où Sharon-Rose plonge dans l’eau pour que Dimakatso émerge à sa place, une image poétique qui souligne visuellement la fluidité de leurs corps et la similitude de leur expérience. Le film n’évoque cependant jamais leur différence de statut social. Sharon-Rose a gagné des concours de beauté féminins, travaille pour une grande entreprise pharmaceutique et vit dans les espaces confortables d’un appartement de la classe moyenne. Dimakatso, en revanche, est un activiste qui, rejeté par la plupart des employeurs en raison de son apparence, est au chômage et doit faire face à des problèmes financiers et à l’exclusion sociale. Il est clair que même si les deux personnages sont unis par leur expérience de l’intersexualité, les difficultés auxquelles ils doivent faire face dans la vie quotidienne sont fondamentalement différentes. En ne prenant pas en compte ces différences, le film laisse les spectateurs sans poser des questions cruciales pour comprendre l’exclusion sociale d’une « minorité ». Ces différences sont-elles dues au statut social que les deux personnages ont hérité de leur famille ? L’apparence est-elle un facteur déterminant dans leur degré d’inclusion sociale, puisque l’apparence de Dimakatso ne correspond à aucun genre, alors que celle de Sharon-Rose ressemble beaucoup à celle d’une femme biologique ? En quoi l’expérience de l’intersexualité de Dimakatso, attaché aux croyances traditionnelles de sa communauté, diffère-t-elle de celle de Sharon-Rose, qui semble mener une vie plus « occidentalisée » ? Ne pas aborder clairement les différences entre les expériences respectives des deux personnages, manifestement liées à leurs moyens financiers et à leur statut social, crée une fausse unité qui ne permet pas aux spectateurs de comprendre le problème dans toutes ses dimensions.

Enfin, le film le plus formellement inventif de la compétition vient d’Iran. Il s’agit de Silent House (Khaneye Khamoosh) de Farnaz Jurabchian et Mohammad Reza Jurabchian. Les réalisateurs (sœur et frère) ont décidé de filmer leur propre maison afin de retracer l’histoire de leur famille, en associant des plans contemporains avec des vidéos et des photographies provenant de leurs archives familiales. À travers l’histoire de leur famille, c’est toute l’histoire politique du pays qui se déroule, revisitant la révolution islamique et illustrant indirectement les conditions et les valeurs qui façonnent la société iranienne contemporaine. Leur film atteste à quel point les films qui se concentrent sur un seul objet et un seul lieu peuvent avoir de nombreuses couches et être visuellement impressionnants. Il confirme aussi que, comme les documentaires mentionnés plus haut, une plongée dans l’intime est souvent capable de révéler indirectement des aspects significatifs de questions sociales plus vastes qui le dépassent.

Antonis Lagarias

Cannes 2023 : l’éternelle quête de surprises

Depuis 31 ans que j’arpente la Croisette chaque année, tombé sous le charme de ce festival fiévreux en 1993, mon objectif, en passant d’une salle à l’autre, comme en allant dans d’autres festivals, s’est peu à peu précisé. Découvrir un talent ou une perception du monde originale, chercher à être surpris, en ne limitant pas aux films d’auteurs reconnus (même si le visionnage de ceux-ci est bien entendu une motivation), tout en espérant comprendre certains personnages croisés, voire ressentir une émotion particulière, voilà ce qui me meut. Avec parfois l’espoir que cette émotion soit capable de vous terrasser, comme ce fut le cas me concernant face à La Leçon de Piano, Soleil Trompeur ou Land and Freedom, au milieu des années 90.

Le Festival de Cannes, par son intensité, la richesse de sa programmation, les personnes qu’on y rencontre, l’ambiance électrique qui y règne durant 12 jours, a toujours eu une place spécifique dans mon cœur. Point d’orgue d’une année cinéma, depuis qu’au passage dans la rue d’Antibes, où devant le cinéma Star accueillant alors des projections du marché du film une attachée de presse nous agrippa pour remplir la salle d’un film tunisien sous-titré en anglais (si vous pensez à La Cité de la Peur, vous voyez juste), il s’agit d’un rendez-vous immanquable. Au fil des ans, j’ai eu la chance d’écrire pour différents supports, passant progressivement de non badgé, à cinéphile puis professionnel, avant d’entrer officiellement dans la presse. Et si cette année 2023 a été particulière, par l’intégration du jury Fipresci, grâce au soutien de l’UJC, la quête de surprises n’en aura été que plus forte.

Changements de genre

Au fil des projections d’une 76e édition, force est de constater que quelques auteurs habitués semblaient installés dans une certaine routine (Nanni Moretti avec Vers un Avenir Radieux, comédie politique artificielle et poussive, Ken Loach avec son The Old Oak qui veut traiter trop de sujets d’actualité, Jessica Hausner avec Club Zero, film resté à l’état de concept provocateur…). Les projecteurs, comme nos yeux, se sont alors naturellement reportés sur ceux qui ont opéré un étonnant changement de genre, que ce soit par rapport à leurs films antérieurs, ou pour l’un d’entre eux, au sein du même long métrage.

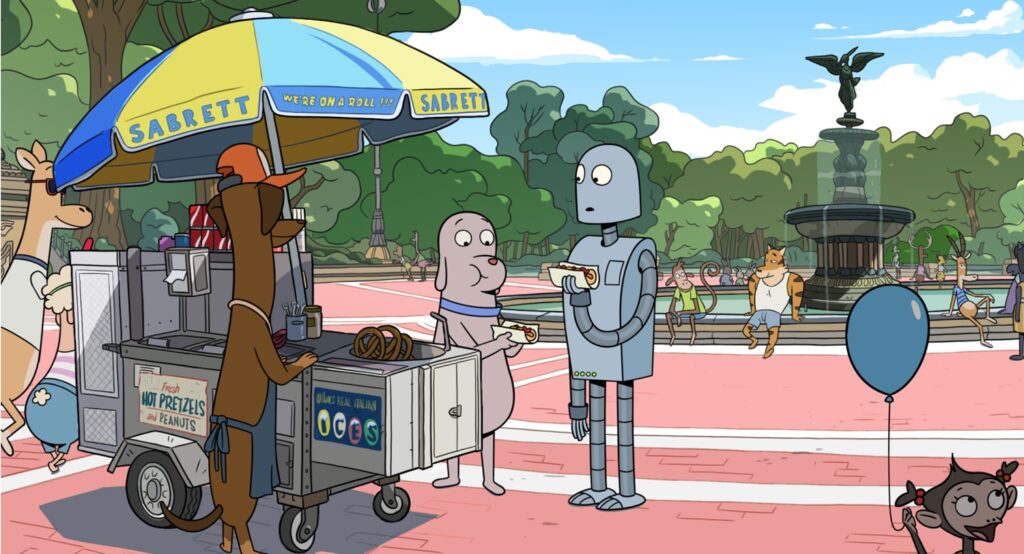

L’Espagnol Pablo Berger a ouvert le bal avec Robot Dreams. Capable de passer de la comédie débridée (Torremolinos 73), au conte poétique muet en noir et blanc (Blancanieves), ou à une histoire d’emprise flirtant avec le fantastique (Abracadabra), le voici qui se lance dans le film d’animation. Adaptation du roman graphique Rêves de robot de Sara Varon (2007), il en reprend les codes esthétiques pour délivrer un conte sensible, dont l’émotion affleure à presque chaque instant. Sorte de Jour sans fin pour un robot coincé sur une plage et séparé de son propriétaire, il s’agit là d’une belle ode à l’amitié et la complicité, comme rempart à la solitude.

Palme d’or pour Paris, Texas en 1984, Wim Wenders a bouleversé nombre de festivaliers avec Perfect Days, film contemplatif dont l’action se déroule au Japon. Portrait d’un homme chargé du nettoyage des toilettes publiques de Tokyo, qui a fort justement valu à Koji Yakusho le prix d’interprétation masculine, il peut aussi être vu comme une fable contemporaine sur les petits riens qui égayent une routine, dans une ville où le contact avec les autres est loin d’être aisé. Son film apparaît ainsi comme résolument à part dans sa filmographie.

Deux auteurs asiatiques ont également opéré une mutation singulière. Il y a d’abord le Japonais Takeshi Kitano, dont le nouveau film de sabre, intitulé Kubi, toujours aussi complexe quant aux enjeux belliqueux et aux manigances, n’hésite pas à montrer les amours homosexuels des samouraïs, tout en inclinant vers la comédie, à force de membres tranchés et de dérision autour de son propre personnage. Mais il y a aussi le Coréen Kim Jee-Woon, touche à tout ayant réalisé aussi bien des films d’horreur (Deux Sœurs), des polars implacables (A Bittersweet Life, J’ai rencontré le Diable) et un western (Le Bon, la Brute et le Cinglé), qui donne cette fois-ci dans la franche comédie avec Dans la Toile. Son film scrute avec humour et force rebondissements les coulisses d’un tournage, s’intéressant autant aux obsessions d’un réalisateur mégalo qui veut tourner à nouveau la fin de son nouveau film, qu’au cauchemar que représentent les égos des acteurs et actrices qu’il emploie. C’est à la fois savoureux et inventif.

Enfin, du côté d’Un certain regard, Rodrigo Moreno est parvenu, en un seul film de trois heures, Los Delincuentes, à opérer un changement de cap total dans sa deuxième partie. Commençant à la manière d’un film de braquage d’apparences datée, le long métrage se meut en film contemplatif, opérant un soudain arrêt dans la tension autour de deux employés de banque, complices malgré eux. S’intéressant soudainement à leurs aspirations intimes, le montage permet alors, tout en avançant dans l’intrigue, de réinterroger certains moments, tout en usant de délicieux jeux de miroirs, auxquels les noms des différents personnages apportent des aspects ludiques autant que signifiants. On suivra attentivement ses prochaines réalisations.

De vraies surprises

© Courtesy of A24 – Mica Levi

Parmi les films enthousiasmants de ce Festival de Cannes 2023, il y eut bien entendu The Zone of Interest, le nouveau Jonathan Glazer, auteur à part d’étrangetés comme Birth avec Nicole Kidman ou Under the Skin avec Scarlett Johansson. Si le jury Fipresci a choisi de primer ce film pour la compétition (le jury officiel présidé par Ruben Östlund lui a également attribué son Grand prix), c’est que l’œuvre, suivant le quotidien de la famille du commandant du camp de concentration d’Auschwitz, parvient à faire froid dans le dos. Par le contraste entre l’animation dans leur pavillon au jardin fleuri et l’horreur à peine perceptible qui se déroule de l’autre côté du mur, par l’utilisation d’un langage contemporain et une répétition qui tirent un trait d’union avec notre époque, et par un impressionnant travail sur le son résonnant comme une alerte, The Zone of Interest se pose en film glaçant mais aujourd’hui indispensable sur le devoir de mémoire.

En compétition également, Les Herbes Sèches de Nuri Bilge Ceylan, possède quant à lui une particularité par rapport aux autres films fleuves (ici 3h17) et particulièrement bavards du metteur en scène turc. Doté de dialogues d’une finesse absolue, c’est autour d’une scène clé de cette histoire de solitudes et de triangle amoureux, que se situe un étonnant principe de mise en scène représentant la soudaine interrogation de conscience du personnage central, un professeur au début sympathique, dont la perception par le spectateur évolue au fil du film. Un long métrage qui aura valu à Merve Dizdar un prix d’interprétation féminine fort mérité. Venu du Sénégal, Banel et Adama de Ramata-Toulaye Sy a aussi séduit, par son allure de conte féministe aux couleurs chaudes et à la superbe photographie. Aussi naïf que cruel, le film surprend par sa manière d’interroger la tradition, les croyances irrationnelles et la place de la femme dans une micro-société.

C’est à la Quinzaine des cinéastes que le film marocain Déserts, de Faouzi Bensaïdi, a été joliment accueilli. Abordant la pauvreté de régions reculées à leur beauté particulièrement cinématographique, cette comédie suit les déboires de deux employés chargés de recouvrer des créances, et offre un surprenant passage onirique dans sa dernière partie. Autre film découvert au Théâtre Palais Stéphanie, Conann de Bertrand Mandico, trip visuellement bluffant qui revient sur la vie de Conann la barbare, grâce à plusieurs actrices qui l’incarnent à différents âges. Le film nous ouvre les portes de différents mondes, plus ou moins imaginaires et référencés, dans une ambiance ‘glitter’ qui en met plein les yeux.

Enfin à Cannes Première et à Un certain regard, ce sont deux films latinos qui auront été de vraies découvertes. Le premier, Perdidos en la Noche d’Amat Escalante, habitué des récits liés à la violence dans son pays, le Mexique, après un début tourné autour des enlèvements perpétrés par la police, se mue en portrait singulier d’une famille dysfonctionnelle de riches, dans ses interactions périlleuses avec le fils d’une disparue. Le second, Les Colons de Felipe Gálvez Haberle, qui suit un ancien militaire, un mercenaire et un métis, aborde l’extermination des peuplades autochtones de Terre de feu, avec une frontalité rarement vue. Primé par le jury Fipresci décerné pour la section Un certain regard, il s’agit, d’une œuvre âpre, crépusculaire, entre le brûlot politique et la fresque historique, dont les jaillissements de violence marquent durablement, autant que la beauté sauvage des paysages.

Le Festival de Cannes 2023, durant lequel peu de films sont finalement ressortis comme des œuvres pouvant marquer l’année cinéma, ni créant une réelle unanimité, aura finalement bien joué son rôle de découvreur. Les surprises passées, à nous journalistes, de maintenant soutenir ces films, au cours de leurs passages dans d’autres festivals, et dans leur chemin vers les salles, pour des séances débats ou des expériences plus individuelles. Et direction le prochain festival… à la recherche de nouvelles marquantes surprises.

Olivier Bachelard