MDOC Melgaço – un voyage sur les traces de la mémoire

Melgaço – La première fois que j’ai entendu le nom de cette petite ville du nord du Portugal, c’entait dans les années 1980, lors du Festival de La Rochelle. Au détour d’une conversation, quelqu’un avait mentionné que le créateur et directeur du festival, le légendaire critique et écrivain Jean-Loup Passek, avait choisi ce coin caché du Portugal comme sa seconde patrie. Il rêvait de fonder un « musée sentimental » où sa collection et ses archives sur le cinéma pourraient être exposée. Le soutien de ses premiers amis portugais et la confiance et la bienveillance du maire ont permis au projet de se concrétiser, dans un cadre idyllique, à l’abri des remparts historiques qui entourent le château dominant la ville, et de devenir le Le « Museu de Cinema de Melgaço – Jean-Loup Passek ».

Lorsque j’ai été invitée à rejoindre le Festival International de Documentaire de Melgaço comme membre du jury FIPRESCI, l’excitation fut immense. Je portais avec moi non seulement la curiosité́ pour les films que j’allais découvrir, mais aussi la sensation de voyager dans le temps, sur les traces de mes souvenirs de La Rochelle.

Le Festival Internacional de Documentário de Melgaço (MDOC), créé en 2014, par la municipalité́ et l’association O Norte, est focalisé sur le cinéma social et ethnographique, avec trois sections compétitives. Sa structure est donc très éloignée de celle imaginée par Passek, et voir le prix principal porter son nom me sembla étrange, presque ironique.

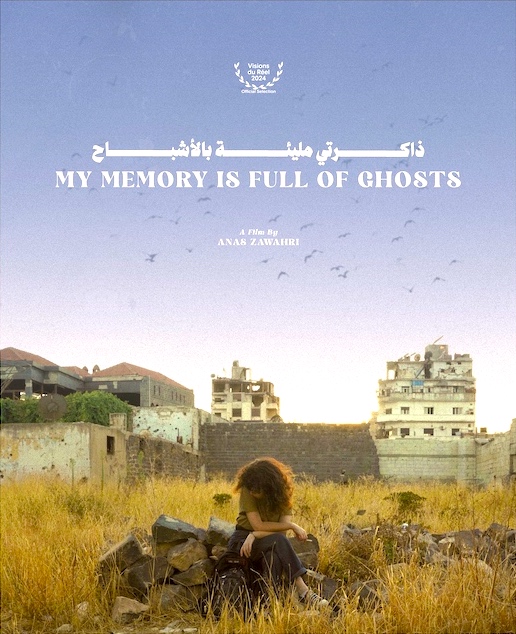

Pourtant, en tant que jurée, j’ai trouvé l’expérience enthousiasmante : riche en découvertes, chaleureuse, conviviale. Chaque jour, les organisateurs nous invitaient à explorer le patrimoine de Melgaço, ses vignobles, son histoire, et la beauté́ saisissante de la vallée du Minho. Nous décernâmes le prix de la FIPRESCI à My memory is full of ghosts du cinéaste syrien Anas Zawahri, tandis que le principal prix, le prix Jean-Loup Passek, donc, fut attribué pour le long métrage à Cutting Through Rocks, des américains Sara Khaki et Mohammadreza Eyni.

Mais le MDOC ne se limite pas à ses projections. Deux programmes de résidences, l’un en cinéma, l’autre en photographie, visent à constituer un fonds audiovisuel du patrimoine immatériel de Melgaço, produisant des œuvres destinées à « l’Espaço Memória e Fronteira ». Ces créations lient la mémoire locale à la création contemporaine, prolongeant ainsi la curiosité́ et l’ouverture prônées par Passek, même si le cadre compétitif contredit ses idéaux.

Lors de la cérémonie de clôture du festival, le documentaire L’homme du cinéma de José Vieira, commandé par le maire de Melgaço, qui part sur les traces de Passek entre la Rochelle et Melgaço , fut projeté́ en plein air au pied des ruines de la forteresse. Il s’ouvre sur une Citroën Diane qui serpente à travers la Galice, en route vers cette petite ville frontalière assoupie, lovée au creux des collines bucoliques de la vallée du Minho, entre vignes et forets. Et en le regardant, je pensai à mon propre voyage : moi aussi, j’avais conduit depuis la France, en camping-car, laissant défiler lentement les paysages et les cultures, faisant de la route une partie intégrante de l’expérience.

À Melgaço, deux musées se font face comme en miroir : le Musée du Cinéma Jean-Loup Passek et le Musée de l’Émigration, qui raconte l’exode des Portugais vers la France. Deux musées, deux mondes, mais lies. C’est par les émigres que Passek découvrit Melgaço ; et c’est à Melgaço que son héritage a trouvé une maison.

Cette dualité́ — entre cinéma et migration, entre universel et local, entre découverte et exil — me semble être l’hommage le plus juste qui puisse lui être rendu. Non pas le prix qui porte son nom mais l’ancrage de sa vie et de son œuvre dans un lieu marqué par les départs et les retours. Pour un homme qui voyait le cinéma comme un passage vers d’autres histoires, d’autres géographies, d’autres rêves, il ne pouvait y avoir de demeure plus appropriée.

Barbara Lorey de Lacharrière

NB : on trouvera une version augmentée de ce texte sur www.fipresci.org

Mon séjour au Festival du film de Karlovy Vary

Lors de ma première participation au Festival international du film de Karlovy Vary (KVIFF) en 1992, je vivais à Berlin, où j’avais un visa de travail car j’étais mariée à un Allemand. Alors que je me rendais à Karlovy Vary en train, les gardes-frontières tchécoslovaques m’ont demandé mon visa et, comme je n’en avais pas, ils m’ont fait descendre du train en me réclamant aimablement 70 marks. Une fois à Karlovy Vary, j’ai dû me présenter au poste de police et je l’ai fait chaque jour jusqu’à mon départ. C’est à cette époque que la Slovaquie s’est séparée de ce qui allait devenir la République tchèque, ce qui a été une période intéressante.

Aki Kaurismaki était présent au festival et notre interview a eu lieu le matin dans un bar surplombant le festival, en sirotant une Becherovka, une boisson locale. J’ai également noué une longue amitié avec le réalisateur islandais Fridrik Thor Fridriksson, après notre interview autour de la célèbre bière locale, la Pilsner Urquell.

Je suis retourné au festival en 1996, lorsque Vaclav Havel était le premier président tchèque, et l’impact de sa nomination était tangible. J’ai dîné à plusieurs reprises avec Peter Aalbaek Jensen, cofondateur de Zentropa, qui accompagnait Breaking the Waves de Lars von Trier. J’ai également interviewé Ari Folman pour son film Saint Clara, le réalisateur israélien qui a ensuite rencontré un énorme succès avec Valse avec Bachir en 2008. Le KVIFF est donc un excellent révélateur de talents.

À la fin du festival de 1996, j’ai croisé une amie australienne dont le père était tchèque. Elle vivait à Prague et travaillait pour une banque internationale basée en France. Elle m’a suggéré de revenir l’année suivante, non seulement pour assister au festival, mais aussi pour séjourner chez elle à Prague, ce que j’ai fait. Nombre de ses amis pragois, écrivains, banquiers et autres bohèmes, pour la plupart anglophones, s’aventuraient alors au festival pour passer un bon moment. Le jour, les banquiers géraient peut-être l’économie des petits pays de l’Est, mais la nuit, ils étaient prêts à faire la fête. Il en était de même pour de nombreux festivaliers, et je me souviens d’une nuit où je me promenais dans le quartier historique de Karlovy Vary avec l’acteur américain Jeffrey Wright, émerveillé par la beauté de la ville.

Cette année, Dakota Johnson a comparé Karlovy Vary à Disneyland. De fait, avec ses hôtels et ses spas incroyablement restaurés, c’est assurément un endroit magnifique pour organiser un festival de cinéma. Karlovy Vary reste une ville festive, fréquentée également par de nombreux jeunes spectateurs en quête de divertissement.

Jiri Bartoska, l’un des acteurs les plus célèbres du pays, homme drôle et accessible, a présidé le festival de 1995 à 2021 et y est resté impliqué jusqu’à sa mort en mai dernier. Le film d’ouverture du festival, We’ve Got to Frame It, est une conversation avec lui sur l’année 2021 et a fait rire le public local. Héros national et homme que les Tchèques ordinaires adoraient, il a attiré une foule immense à ses funérailles.

Il était également tout à fait approprié que l’acteur suédois Stellan Skarsgard reçoive cette année un Globe de cristalhonorifique pour sa contribution exceptionnelle au cinéma mondial, sa percée internationale ayant été assurée par Breaking the Waves, qui avait fait sensation au KVIFF. Il est actuellement en bonne voie pour une nomination aux Oscars pour Sentimental Value de Joachim Trier.

Comment le festival a-t-il évolué depuis ma première participation dans les années 1990 postcommunistes ? C’était alors un événement bohème, peut-être un peu hasardeux dans son organisation, qui peinait à survivre au fil des ans. Aujourd’hui, grâce au sponsoring d’entreprises, il est devenu un mastodonte du cinéma mondial, tout en continuant d’attirer l’attention sur le cinéma d’Europe de l’Est. Les fêtes sont plus grandes et la ville est devenue un pôle touristique d’importance. Mais mes débuts avaient aussi leurs attraits. Et c’était probablement plus détendu, avec des rencontres plus informelles avec les talents du cinéma, que les chargés de relation presse actuels limitent beaucoup.

Cette année, j’étais présidente du jury FIPRESCI (presse) et nous avons jugé la compétition principale, les Globes de Cristal. Elle comprenait douze films, dont onze étaient des premières mondiales. Nous avons décerné notre prix au film français de Nathan Ambrosioni, Les Enfants Vont Bien. Il est centré sur une femme (Camille Cottin) qui n’a jamais voulu d’enfants, mais qui doit s’occuper des jeunes enfants de sa sœur après sa disparition. Ambrosioni, aujourd’hui âgé de 25 ans, démontre son talent pour travailler simultanément avec des acteurs adultes et enfants. Il avait travaillé avec Cottin sur son précédent film, Toni (2023), et la star française de Dix pour cent est une grande fan de lui. Son premier film, Paper Flags (2018), avec Noémie Merlant. Il a donc été extrêmement productif dès son plus jeune âge.

Le jury « principal » octroyant les Globes de Cristal du festival a également récompensé Ambrosioni du prix du meilleur réalisateur, ex-aequo avec le Lituanien Vytautas Katkus, qui fait ses débuts dans le long métrage avec The Visitor. Ce film raconte l’histoire d’un homme qui retourne dans sa Lituanie natale pour vendre l’appartement de ses parents et découvre que ses rapports avec ses vieux amis ont changé.

Le Grand Prix a été décerné au documentaire tchéco-slovaque Better Go Mad in the Wild de Miro Remo, consacré aux jumeaux barbus de 62 ans, Frantisek et Ondrej Klisík, qui ont vécu loin de tout dans leur ferme délabrée. Le jury l’a qualifié de « clin d’œil humoristique à l’art déclinant d’être fidèle à soi-même », sur des hommes « qui, dans un monde aussi fou que le nôtre, pourraient bien être les personnes les plus saines d’esprit de la planète ».

Helen Barlow