Le 8e Marathon du Film Classique de Budapest

Depuis sa création en 2017, le « Budapest Classics Film Marathon » organisé par l’Institut National du Film hongrois et placé sous la responsabilité de son directeur, György Ráduly, est devenu le festival mondial de référence dans le domaine de la redécouverte des films classiques de toutes époques.

Pour sa huitième édition, le Marathon avait entrepris de célébrer dignement les 130 ans du cinéma, tout en restant fidèle à sa vocation de faire dialoguer passé et présent, par la présentation de films d’hier et d’avant-hier, si l’on peut dire, mais aussi en programmant des rencontres et des débats passionnants.

Thierry Frémeaux, le Délégué général du Festival de Cannes, et, surtout, le Directeur de l’Institut Lumière de Lyon, est ainsi venu présenter longuement son Lumière, l’aventure continue. Ce beau documentaire regroupe de façon bien organisée plus de 150 des fameux « clips » de 50 secondes tournés dans le monde entier par les opérateurs des frères Lumière à la charnière des 19e et 20e siècles. Il fait suite à son précédent documentaire, Lumière ! L’aventure commence tout en sachant renouveler l’intérêt, ne serait-ce que parce que la plupart des images sont inédites, et tout juste restaurées.

Cette année, c’est le cinéma canadien qui fut à l’honneur à Budapest. Le festival s’offrit le luxe de la présence des trois invités de marque : deux des réalisateurs sans doute les plus prestigieux du cinéma canadien aujourd’hui, Atom Egoyan et David Cronenberg, et celui qui les produisit souvent, l’un des producteurs les plus importants du pays, Robert Lantos. Ils participèrent notamment à un atelier public passionnant dans la belle salle du cinéma Urania, le havre principal du festival.

Il faut d’ailleurs signaler que le festival est aussi et surtout une manifestation destinée au public de la ville. Cela se traduit en particulier par de superbes projections nocturnes gratuites devant la magnifique Basilique Saint-Étienne de Pest. On a pu y voir ou revoir le Subway de Luc Besson, le Samouraï de Jean-Pierre Melville porté par Alain Delon, Liliomfi, la comédie de 1954 du hongrois Károly Makk et l’entraînant Flashdance d’Adrian Lyne.

Des projections et des débats eurent également lieu dans diverses salles de cinéma de Budapest et à l’Institut Français de Budapest, partenaire de longue date de la manifestation

La soirée de gala d’ouverture fut placée sous l’égide d’une célébration du grand réalisateur hongrois István Szabó. On y projeta son célèbre Being Julia, qui est aussi un merveilleux hommage au talent d’Annette Benning, éblouissante de fraîcheur et de vivacité dans le rôle-titre.

Parmi les journalistes suivant le festival figuraient une trentaine de délégués venus du monde entier de la FIPRESCI, la Fédération internationale de la Presse cinématographique, qui en profitait pour y tenir son Congrès annuel et élire son nouveau bureau pour quatre ans.

Philippe J. Maarek

Samba pédagogique au Festival de Brasilia

Le festival de Brasilia face aux enjeux de la création cinématographique contemporaine

C’est à la section Caleidoscópio que le jury Fipresci, réuni pour la première fois à Brasilia à l’occasion du 58e Festival do Cinema Brasileiro, a consacré toute son attention. Cette présence était d’autant plus marquante qu’il s’agissait d’une édition-anniversaire, célébrant les 60 ans de la manifestation.

Le jury s’y est d’ailleurs associé en participant à deux rencontres événements avec le public. La première, le mardi 16 septembre, a pris la forme d’une table ronde dont le thème reposait sur les tendances générales actuelles du cinéma et de la critique mondiale. Devant une assemblée très fournie, les trois intervenants de la Fipresci ont partagé leurs vues sur des questions très diverses. Ils ont en particulier souligné les dangers que fait courir la généralisation du recours à l’Intelligence Artificielle dans le domaine journalistique et critique, mais aussi d’autres phénomènes comme le dépassement de la question du genre à travers les nombreuses formes d’hybridation dont témoignent aujourd’hui la plupart des œuvres audiovisuelles novatrices. Il a aussi été question de l’importance de la notion d’éducation à l’image et au son. C’est essentiel dans le combat qu’il nous appartient de mener dans la perspective d’une reconquête du temps, notamment auprès du jeune public désormais habitué à travers les réseaux sociaux à la plus extrême brièveté et aux montages fractionnés.

À ce « panel international » s’est ajoutée une master class autour de la notion de critique que j’ai prodiguée le vendredi 19 septembre autour de la critique de cinéma et de ses enjeux, à partir, entre autres, de l’expérience française et d’une évocation des liens unissant critique et création artistique.

Bien évidemment, les trois membres du jury Fipresci ont tenu à remettre eux-mêmes le prix au film lauréat de la sélection Caleidoscópio. Celle-ci était composée de cinq films dont « les qualités esthétiques et narratives défiaient les conventions des genres cinématographiques », se situant souvent entre fiction et documentaire. De façon très originale, ils étaient issus de cinq États brésiliens et de cinéastes expérimentés. La particularité de cette sélection était aussi d’évoquer plus ou moins directement et comme en abyme la création artistique : les différents films renvoyaient aussi bien au théâtre (Palco Cama de Jura Capela), qu’à la danse (Atravessa minha carne de Marcela Borela), au film d’animation (Nimuendajú de Tania Anaya) ou au cinéma lui-même (Nosferatu de Cristiano Burlan).

Si toutes les longs métrages visionnés ont été dignes du plus grand intérêt, le choix du jury Fipresci s’est porté sur Uma baleia pode ser dilacerada como uma escola de samba de Marina Meliande et Felipe M. Bragança dont le titre dit à la fois toute la portée narrative et symbolique. Car il y a tout dans cette fable riche en tableaux colorés et en sonorités enchanteresses. Le Rio de Janeiro traditionnel dont les cinéastes se réapproprient l’histoire cinématographique et les enjeux esthétiques. Le ressorts d’une fiction amoureuse magnifiquement interprétée par des acteurs débordant de sensualité. Mais aussi une aventure expérimentale passionnante initiée par plusieurs artistes plasticiens et musiciens cariocas. Le film possède de surcroît une dimension sociale et pédagogique forte tant la fermeture de l’école de samba (dont le titre résume les enjeux tragiques) résonne avec bien des soucis de notre monde.

Plus que jamais, le cinéma nous montre que sa guérison passe par l’éducation.

Thierry Méranger

Prenez votre popcorn et installez-vous confortablement. Toronto célèbre 50 ans de cinéma.

Avec plus de 200 films projetés en 11 jours, le Festival international du film de Toronto (TIFF) a fêté son 50e anniversaire. J’ai assisté à 25 de ces événements exceptionnels.

Pour moi, le TIFF met en lumière l’un des grands atouts du cinéma : la possibilité de voir des films qui mettent en valeur différentes cultures et visions du monde. Le TIFF regorge de célébrités sur le tapis rouge et de prétendants aux Oscars. Mais si je devais retenir un seul thème du festival, ce serait que les films – bons, mauvais ou indifférents – peuvent ouvrir la voie à une compréhension globale. Je considère le TIFF comme un guide du cinéma, mon Baedeker personnel.

Ce qui ne veut pas dire que le festival néglige ses racines canadiennes. Absolument pas. La première du festival, en soirée d’ouverture, était le documentaire émouvant, quoique inégal, John Candy: I Like Me, sur l’acteur comique canadien adoré du public, décédé à 43 ans en 1994. Le Britanno-Colombien et coproducteur Ryan Reynolds, vêtu d’un t-shirt « Canada », a présenté le film aux côtés du réalisateur Colin Hanks.

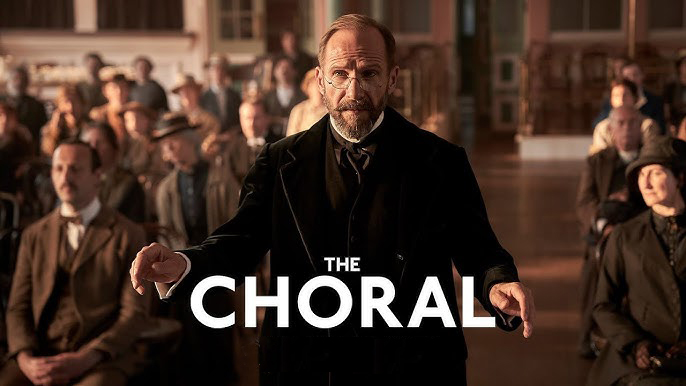

De la vingtaine de films que j’ai vus au TIFF, le meilleur film était probablement celui que j’espérais le plus: The Choral, une comédie dramatique avec Ralph Fiennes dans le rôle d’un chef de chœur dans le Yorkshire en 1916, alors que nombre de ses hommes sont envoyés à la guerre. Fiennes a une façon de minimiser son jeu bien plus éloquente que maints acteurs très/trop démonstratifs. Le scénario est d’Alan Bennett, l’une des gloires de la dramaturgie britannique et collaborateur fréquent du réalisateur, Nicholas Hytner (La Folie du Roi George). Simon Russell Beale vole presque la vedette dans son apparition dans le rôle du compositeur britannique irritable Edward Elgar. Quel plaisir palpable les meilleurs acteurs britanniques prennent-ils à leur profession !

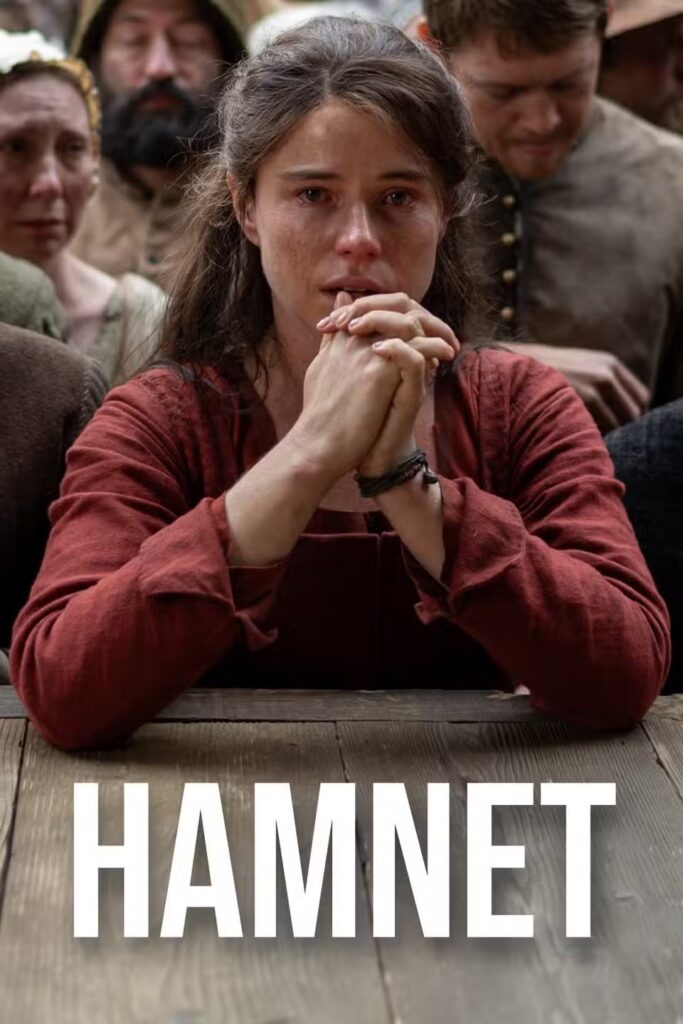

Le film dont on a le plus parlé est peut-être Hamnet de Chloé Zhao, adapté du roman de Maggie O’Farrell, qui imagine la mort du fils de 11 ans de William Shakespeare, Hamnet, et ses conséquences sur ses parents, interprétés par Paul Mescal et Jessie Buckley. Le film insiste sur le fait que Shakespeare a écrit « Hamlet » juste après la mort de son fils. Les parallèles entre la vie réelle et la tragédie scénique m’ont semblé faciles, mais la performance de Buckley, en particulier, est bouleversante. Et je crois n’avoir jamais entendu autant de reniflements dans une salle de cinéma. La critique assise à côté de moi sanglotait sans retenue. Après la représentation, elle s’est excusée et je lui ai dit qu’il n’y avait pas lieu de s’excuser. Ce n’est pas comme si elle était la seule.

De façon déroutante, il y avait aussi un Hamlet au TIFF, dont l’action se déroulait dans la communauté sud-asiatique du Londres d’aujourd’hui. Elseneur est aujourd’hui une demeure familiale dans la campagne anglaise. Avec une férocité implacable, Riz Ahmed incarne le prince du Danemark, un rôle qu’il convoitait depuis longtemps. À ma grande surprise et à mon grand plaisir, les acteurs récitent tous les répliques de Shakespeare. La modernisation, bien que pas toujours réussie, ne perd jamais de vue la pièce, même lorsqu’Hamlet récite « Être ou ne pas être » en serrant le volant de sa voiture tandis qu’il dévale l’autoroute à toute vitesse.

Le Franz d’Agnieszka Holland, décousu et kaléidoscopique, sur le romancier tchèque visionnaire Franz Kafka, est loin de l’idée que l’on se fait d’un biopic standard. Pour une bonne part, j’aurais presque souhaité qu’il le soit. Mais Idan Weiss, l’acteur qui joue Kafka, est tellement le sosie du grand auteur que l’effet est, disons, kafkaïen. En parlant de Kafka au magazine spécialisé « Screen Daily », Holland, dont le dernier film était le drame poignant sur l’immigration ukrainienne Green Border, a déclaré : « Malheureusement, aujourd’hui, sa vision de la société, où la loi est arbitraire et l’individu sans importance, est très pertinente.»

Plusieurs documentaires m’ont particulièrement marqué. The Eyes of Ghana, du réalisateur canadien oscarisé Ben Proudfoot, sous l’impulsion de Higher Ground, la société de production de Barack et Michelle Obama, se concentre sur Chris Hesse, aujourd’hui nonagénaire. Hesse était le caméraman personnel du leader révolutionnaire ghanéen Kwame Nkrumah dans les années 1950 et 1960. Hesse considérait sa photographie comme un moyen de présenter au monde une image authentique et anticolonialiste de l’Afrique. Son objectif est désormais de sauver les plus de 1300 bobines d’images abandonnées dans un entrepôt londonien après la chute de Nkrumah. Les extraits de ces images présentés ici sont révélateurs et pourraient bien changer le regard historique sur ces années.

Peu de documentaires ont capturé avec autant de vivacité que Love+War, le quotidien d’un photojournaliste sous le feu des critiques. Lynsey Addario, lauréate du prix Pulitzer, filme dans des zones de combat du monde entier depuis des décennies. Cette épouse et mère de deux garçons voit son travail comme une mission visant à réformer le monde. Elle déclare dans le film : « Il y a quelque chose de plus grand que nous, qui prend le dessus et devient votre vie, votre responsabilité.» Le film traite en fin de compte de ce pour quoi on est prêt à mourir.

D’autres pellicules m’ont interpelé au TIFF. Richard Linklater a réalisé deux films, tous deux dignes d’intérêt : Nouvelle Vague, sur le tournage du premier film classique de Jean-Luc Godard, À bout de souffle, avec des acteurs ressemblants jouant Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg et bien d’autres, est un régal pour les cinéphiles. Blue Moon, avec Ethan Hawke dans le rôle du grand et passionné parolier de Broadway, Lorenz Hart, ravira les amateurs de showbiz dont je fais partie ! La Palme d’or de Jafar Panahi à Cannes, Ce n’était qu’un accident, est un drame sur les répercussions du régime tortueux en Iran que Panahi lui-même, désormais basé par intermittence à l’étranger, a subies. C’est l’un de ses meilleurs films.

La plus belle surprise fut Le Gâteau du Président, de Hasan Hadi, drame primé à Cannes, qui se déroule dans l’Irak des années 1990, à une époque où la population affamée devait célébrer chaque année l’anniversaire de Saddam Hussein. La petite Lamia (Baneen Ahmad Nayyef) doit lui préparer un gâteau, même si son village isolé manque d’ingrédients. Son voyage, accompagné de son coq apprivoisé, est allégorique sans jamais perdre de vue la dure réalité de cette époque. C’est ce regard d’enfant sur les bouleversements et la résilience qui m’a fait prendre conscience une fois de plus de l’exaltation qu’un film peut procurer lorsqu’il vous transporte dans des lieux insoupçonnés et inoubliables.

Peter Rainer

d’après son article dans le Christian Science Monitor.

Festival de Venise 2025 : cinéma, politique — et un palmarès inattendu

Une fois de plus, le 82ᵉ Festival international du film de Venise, toujours sous la direction artistique d’Alberto Barbera, s’est affirmé comme un carrefour passionnant où se croisent l’art et l’actualité brûlante. Et cette année, la Mostra s’est distinguée de ses rivales de Berlin et Cannes par une programmation particulièrement audacieuse et courageuse, marquée par « le retour à un cinéma de la réalité », comme l’annonçait Barbera lors de l’ouverture. En filigrane se pose alors la question de la place qu’occupent aujourd’hui les institutions culturelles — comme les festivals de cinéma — face aux enjeux politiques qui secouent notre monde.

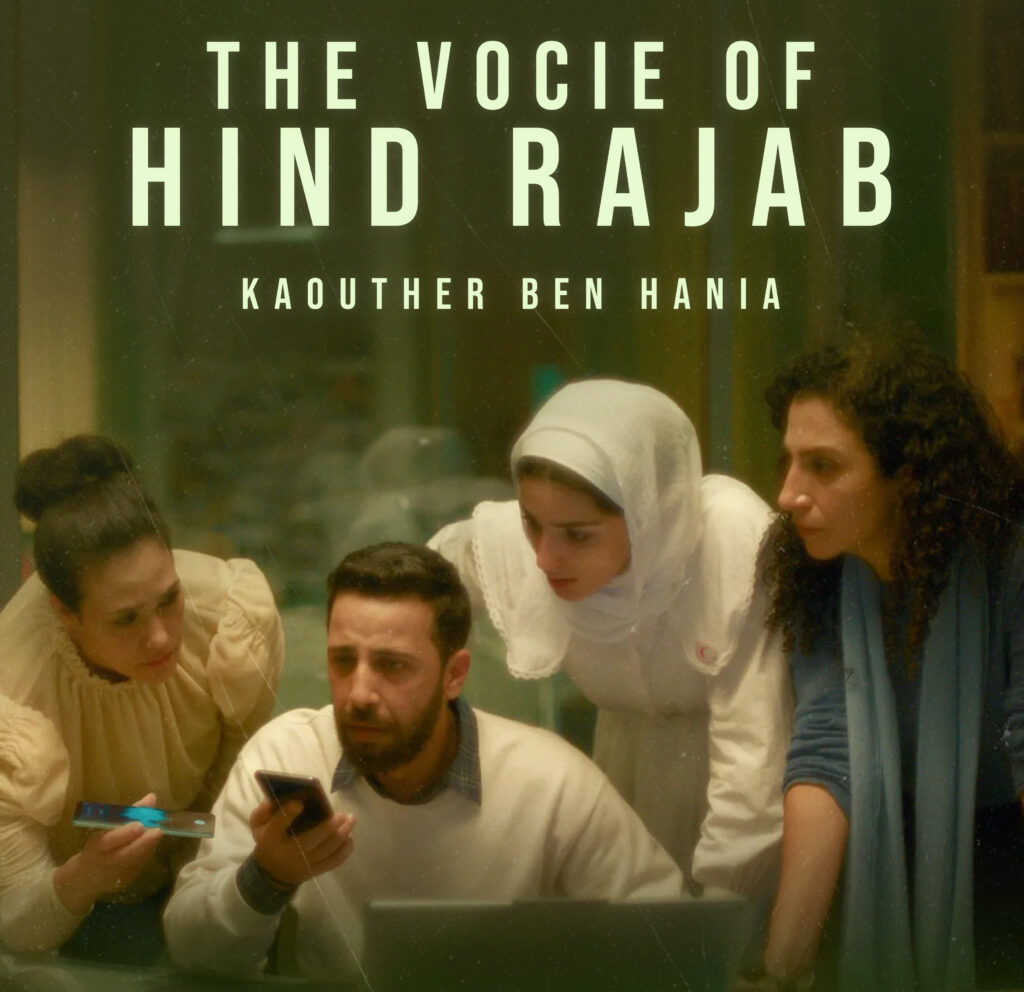

Ainsi, l’onde de choc créée par le film tunisien de Kaouther Ben Hania, The Voice of Hind Rajab, présenté en compétition au milieu du festival, a catapulté avec fracas la guerre menée par Israël à Gaza au cœur paisible du Lido. Le film donne à la souffrance intolérable des civils palestiniens non seulement un visage, mais surtout une voix : celle d’une petite fille palestinienne de cinq ans, Hind Rajab. Le 29 janvier 2024, pendant trois heures, Hind, seule survivante d’une famille de six personnes, blessée et coincée dans leur voiture prise pour cible par plusieurs tanks, a crié sa détresse au téléphone, implorant qu’on vienne la sauver. Juste avant, sa cousine Layan Hamada venait d’être tuée par balles alors qu’elle était en ligne avec le centre de secours du Croissant-Rouge pour demander de l’aide. Après des heures de négociations avec les autorités israéliennes, une ambulance finit par être envoyée. Mais à cent cinquante mètres de la voiture, le véhicule, dûment marqué, fut pulvérisé par une frappe ciblée, déchiquetant les deux ambulanciers. Il fallut douze jours avant que le Croissant-Rouge parvienne à retrouver les corps en décomposition de Hind Rajab et de ses proches dans leur voiture criblée de balles, ainsi que l’ambulance complètement détruite avec les dépouilles des deux secouristes à l’intérieur.

La réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania a eu l’audace d’emprunter une une voie radicalement différente : son film se construit autour du seul témoignage direct de ce drame, les trois heures d’enregistrements audio authentiques des échanges entre le centre du Croissant-Rouge et les fillettes dans la voiture. En plaçant sa caméra exclusivement dans le centre d’urgence et en laissant la violence et tout le contexte hors champ, elle offre le dispositif d’un huis clos minimaliste, où l’absence d’images rend la tragédie insensée encore plus percutante. La Voix de Hind, docu-fiction brut d’une rare intensité, se passant de toute surenchère émotionnelle artificielle, place le spectateur en situation de témoin direct et a été accueilli par une ovation exceptionnelle de vingt -trois minutes — apparemment du jamais vu dans l’histoire de la Mostra.

Mais Gaza n’était pas seulement présent dans la salle. Déjà avant l’ouverture de la Mostra, un collectif fondé par dix cinéastes italiens indépendants, Venice4Palestine, avait lancé un appel pour condamner la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza, avec comme objectif « de mettre Gaza et la Palestine au centre de l’attention publique à Venise. » Exhortant le festival à adopter une position claire et sans ambiguïté, la lettre ouverte du collectif avait récolté 2000 signataires, parmi eux de grands noms du cinéma international comme Guillermo del Toro, Todd Field, Michael Moore, Matteo Garrone, Ken Loach, Abel Ferrara, Toni Servillo, Audrey Diwan ou Marco Bellocchio, pour n’en nommer que quelques-uns. Puis, le samedi 1ᵉʳ septembre, suite à l’appel d’associations de la région vénitienne, un cortège impressionnant de près de 3000 personnes, dont de nombreux artistes et accrédités, défilait de la gare maritime jusqu’aux abords du festival sous les drapeaux palestiniens, réclamant l’arrêt du génocide,

Si les manifestations et le choc de The Voice of Hind Rajab ont dominé l’actualité, cette édition 2025 exceptionnelle regorgeait de bien d’autres grands films qui ont confirmé l’ampleur et la diversité du cinéma contemporain.

Ainsi, le film d’ouverture, La Grazia, une méditation sur la politique, le pouvoir et la compassion, donnait le ton. Paolo Sorrentino y retrouve son acteur fétiche, Toni Servillo (récompensé par la Coupe Volpi du meilleur acteur), dans le rôle d’un Premier ministre vieillissant, confronté aux dilemmes d’accorder ou non une grâce présidentielle et de signer une loi sur l’euthanasie. Loin de l’exubérance visuelle de La Grande Bellezza, Sorrentino propose ici une mise en scène dépouillée et introspective, et pose des questions importantes qui divisent nos sociétés, explorant avec finesse les contradictions entre devoir et fragilité personnelle, entre rigidité de la loi et le doute et la compassion.

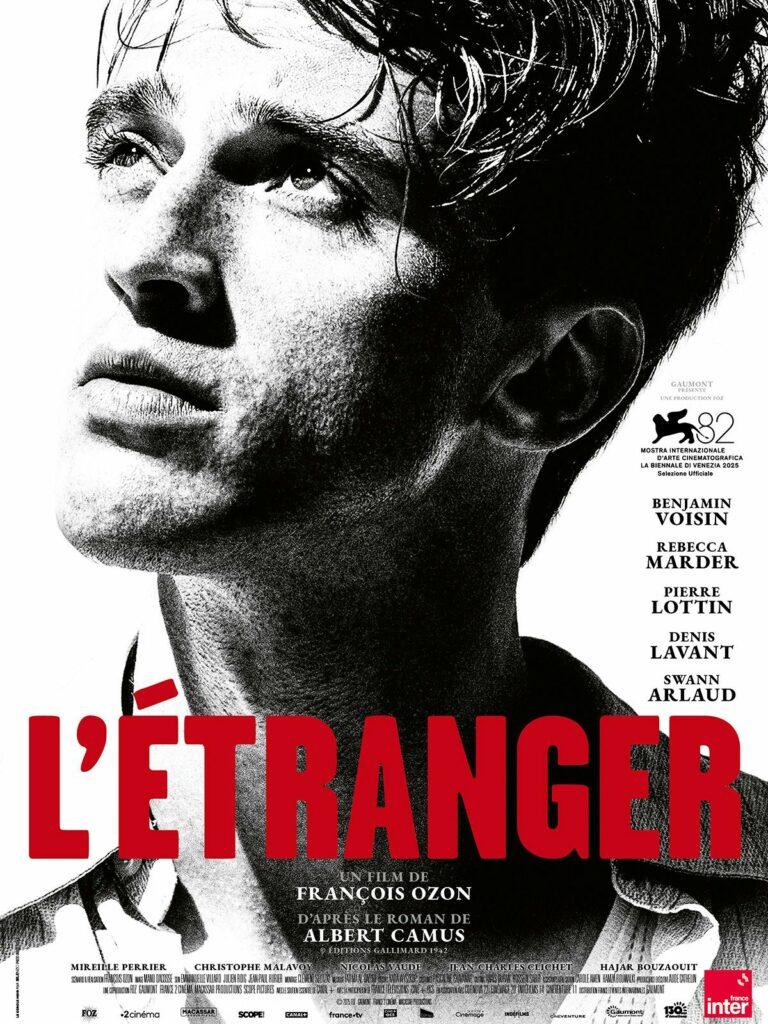

Avec L’Étranger, François Ozon s’attaque à l’un des textes les plus emblématiques de la littérature française, le roman d’Albert Camus. Longtemps considéré comme inadaptable au cinéma, ce récit suit Meursault (Benjamin Voisin), jeune Français taciturne d’Alger manifestant une étrange absence d’émotions, mais qui fascine une jeune femme. Lorsqu’il tue sans raison un jeune Arabe, les juges le condamnent à mort, mais moins pour le meurtre que pour l’absence de larmes suite à la mort de sa propre mère. Filmé en noir et blanc d’une grande élégance par le chef opérateur Manu Dacosse qui évoque les films des années 1940, Ozon signe une adaptation visuellement épurée et d’une grande rigueur formelle, gardant intact le mystère du roman tout en laissant apparaître en filigrane l’actualité du racisme anti-arabe.

De son côté, Kathryn Bigelow a littéralement dynamité la Mostra avec A House of Dynamite, thriller politique autour d’une crise nucléaire imminente. Fidèle à son style, elle construit un récit haletant où précision technique et questionnement moral se rejoignent. Présenté par la réalisatrice comme une tentative désespérée de relancer les discussions sur un traité nucléaire, le film, entre Zero Dark Thirty et Deterrence, résonne avec une inquiétante actualité. « Le film est une invitation à décider quoi faire de toutes ces armes », déclara Bigelow, en posant une question qui s’impose : « En quoi anéantir le monde est-il une mesure défensive ? »

À l’autre extrémité du spectre, Ildikó Enyedi a enchanté le festival avec son magnifique et envoûtant Silent Friend. Après son film précédent que l’on préfère oublier, la cinéaste hongroise revient ici avec force à une écriture poétique, elliptique et symbolique, rappelant son succès On Body and Soul. Mêlant récit intime et atmosphère onirique, elle évoque cette fois-ci des relations sensuelles entre l’homme et la nature et place au centre de son histoire un majestueux Gingko Biloba centenaire, situé au cœur du jardin botanique de l’Université de Marburg, autour duquel s’enlacent les destins de différents personnages à travers trois époques : 1908, 1972 et 2020. Le jury Fipresci ne s’y est pas trompé en lui décernant son prix.

Un autre chef-d’œuvre nous vient de l’Italien Gianfranco Rosi (Lion d’or en 2013 avec Sacro GRA), avec son documentaire Sotto le nuvole (Below the Clouds), une magnifique fresque méditative et sensorielle sur un territoire, Naples et Pompéi, filmant paysages, visages et espaces de transit dans une esthétique noir et blanc dépouillée.

Dans un tout autre registre, The Smashing Machine, de Benny Safdie, considéré par certains comme l’un des films les plus « percutants » de la sélection, raconte l’histoire du lutteur de MMA Mark Kerr (joué par l’ex-catcheur Dwayne Johnson). Le film oscille entre biopic sportif et drame intime, explorant les addictions et la pression médiatique. Sa mise en scène brute, immersive et rythmée par l’énergie des combats a valu à Safdie le Lion d’argent de la mise en scène.

Enfin, parmi les autres sections du festival, le nouvellement créé Venezia Spotlight a révélé elle aussi de belles découvertes, notamment trois voix féminines fortes, venues du monde arabe et d’Amérique latine, avec des récits intimes et engagés.

La réalisatrice marocaine Maryam Touzani, déjà remarquée avec Le Bleu du caftan, raconte ainsi avec Calle Málaga une chronique lumineuse et sensible, centrée sur un quartier de Tanger et ses habitants. Porté par une Carmen Maura éblouissante et stimulante par sa joyeuse force de résilience, le film explore les liens familiaux à travers le regard d’une génération en mutation, célébrant en arrière-plan Tanger comme une ville multiculturelle harmonieuse, peut-être un tant soit peu idéalisée.

Saoudienne multi-primée ayant fait ses études en Grande-Bretagne, Shahad Ameen nous fait découvrir avec Hijra des pans inconnus de l’Arabie Saoudite à travers un road movie initiatique d’une grande beauté, suivant une grand-mère et sa petite-fille à la recherche de sa sœur aînée, disparue en tentant de fuir le pays. Entre poésie visuelle percutante, allégorie et engagement féministe, le film capture avec force la quête d’identité et de liberté dans un contexte contraint.

Aún es de noche en Caracas (It Would Be Night in Caracas), thriller dramatique de Mariana Rondón et Marité Ugas nous plonge dans un Venezuela peu représenté au cinéma ces jours-ci. Adelaida, piégée dans une ville au bord de l’effondrement, rentre de l’enterrement de sa mère et retrouve son appartement squatté par un groupe de femmes militantes l’empêchant d’entrer. Pour survivre, elle doit abandonner son identité pour devenir « quelqu’un d’autre ». Adapté du roman La hija de la española de Karina Sainz Borgo et porté par une grande puissance visuelle et émotionnelle, le film offre un portrait poignant de la crise politique et sociale dans laquelle ce pays s’est enfoncée . Les deux réalisatrices, désormais installées au Pérou, ont tourné essentiellement au Mexique.

Barbara Lorey de Lacharrière

Le palmarès

• Lion d’or : Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch

• Grand Prix du jury (Lion d’argent) : The Voice of Hind Rajab de Kaouther Ben Hania

• Lion d’argent de la mise en scène : Benny Safdie pour The Smashing Machine

• Prix spécial du jury : Gianfranco Rosi pour Sotto le nuvole (Sous les nuages)

• Prix Fipresci : Silent Friend d’Ildikó Enyedi