Toronto 2025

Prenez votre popcorn et installez-vous confortablement Toronto célèbre 50 ans de cinéma.

Avec plus de 200 films projetés en 11 jours, le Festival international du film de Toronto (TIFF) a fêté son 50e anniversaire. J’ai assisté à 25 de ces événements exceptionnels.

Pour moi, le TIFF met en lumière l’un des grands atouts du cinéma : la possibilité de voir des films qui mettent en valeur différentes cultures et visions du monde. Le TIFF regorge de célébrités sur le tapis rouge et de prétendants aux Oscars. Mais si je devais retenir un seul thème du festival, ce serait que les films – bons, mauvais ou indifférents – peuvent ouvrir la voie à une compréhension globale. Je considère le TIFF comme un guide du cinéma, mon Baedeker personnel.

Ce qui ne veut pas dire que le festival néglige ses racines canadiennes. Absolument pas. La première du festival, en soirée d’ouverture, était le documentaire émouvant, quoique inégal, John Candy: I Like Me, sur l’acteur comique canadien adoré du public, décédé à 43 ans en 1994. Le Britanno-Colombien et coproducteur Ryan Reynolds, vêtu d’un t-shirt « Canada », a présenté le film aux côtés du réalisateur Colin Hanks.

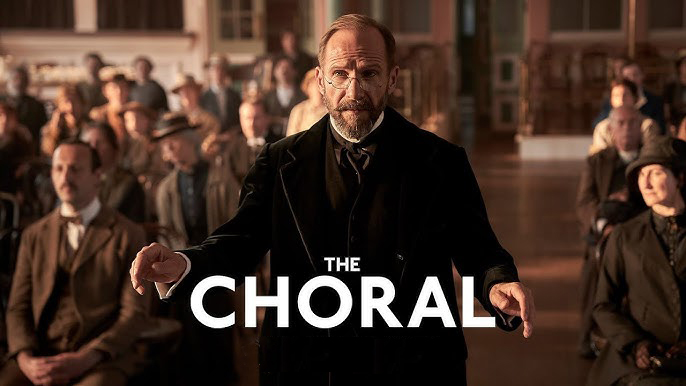

De la vingtaine de films que j’ai vus au TIFF, le meilleur film était probablement celui que j’espérais le plus: The Choral, une comédie dramatique avec Ralph Fiennes dans le rôle d’un chef de chœur dans le Yorkshire en 1916, alors que nombre de ses hommes sont envoyés à la guerre. Fiennes a une façon de minimiser son jeu bien plus éloquente que maints acteurs très/trop démonstratifs. Le scénario est d’Alan Bennett, l’une des gloires de la dramaturgie britannique et collaborateur fréquent du réalisateur, Nicholas Hytner (La Folie du Roi George). Simon Russell Beale vole presque la vedette dans son apparition dans le rôle du compositeur britannique irritable Edward Elgar. Quel plaisir palpable les meilleurs acteurs britanniques prennent-ils à leur profession !

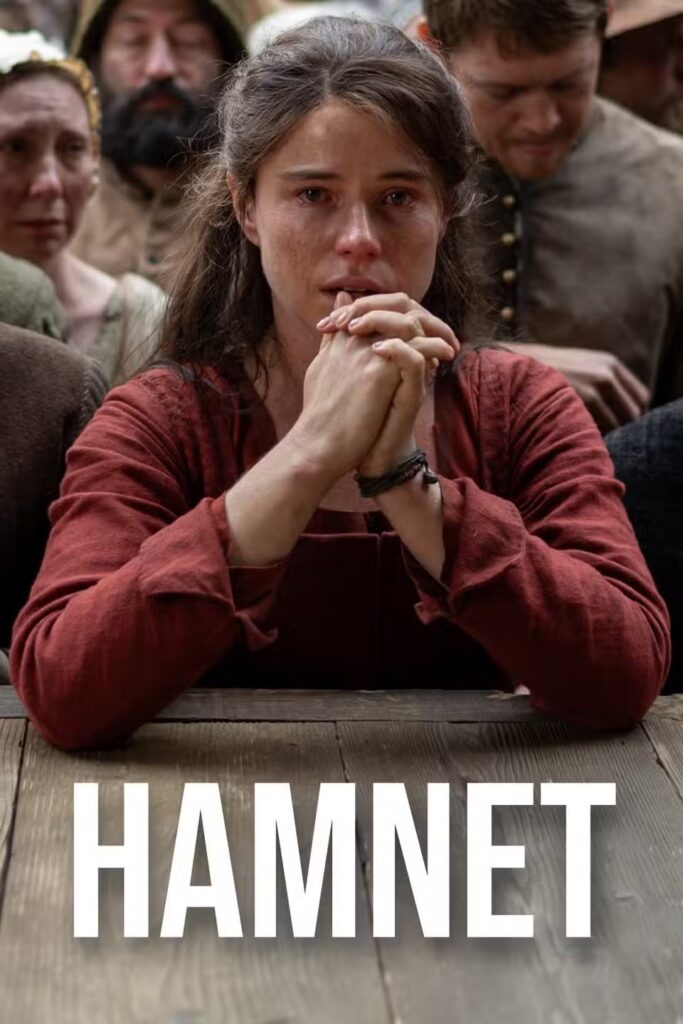

Le film dont on a le plus parlé est peut-être Hamnet de Chloé Zhao, adapté du roman de Maggie O’Farrell, qui imagine la mort du fils de 11 ans de William Shakespeare, Hamnet, et ses conséquences sur ses parents, interprétés par Paul Mescal et Jessie Buckley. Le film insiste sur le fait que Shakespeare a écrit « Hamlet » juste après la mort de son fils. Les parallèles entre la vie réelle et la tragédie scénique m’ont semblé faciles, mais la performance de Buckley, en particulier, est bouleversante. Et je crois n’avoir jamais entendu autant de reniflements dans une salle de cinéma. La critique assise à côté de moi sanglotait sans retenue. Après la représentation, elle s’est excusée et je lui ai dit qu’il n’y avait pas lieu de s’excuser. Ce n’est pas comme si elle était la seule.

De façon déroutante, il y avait aussi un Hamlet au TIFF, dont l’action se déroulait dans la communauté sud-asiatique du Londres d’aujourd’hui. Elseneur est aujourd’hui une demeure familiale dans la campagne anglaise. Avec une férocité implacable, Riz Ahmed incarne le prince du Danemark, un rôle qu’il convoitait depuis longtemps. À ma grande surprise et à mon grand plaisir, les acteurs récitent tous les répliques de Shakespeare. La modernisation, bien que pas toujours réussie, ne perd jamais de vue la pièce, même lorsqu’Hamlet récite « Être ou ne pas être » en serrant le volant de sa voiture tandis qu’il dévale l’autoroute à toute vitesse.

Le Franz d’Agnieszka Holland, décousu et kaléidoscopique, sur le romancier tchèque visionnaire Franz Kafka, est loin de l’idée que l’on se fait d’un biopic standard. Pour une bonne part, j’aurais presque souhaité qu’il le soit. Mais Idan Weiss, l’acteur qui joue Kafka, est tellement le sosie du grand auteur que l’effet est, disons, kafkaïen. En parlant de Kafka au magazine spécialisé « Screen Daily », Holland, dont le dernier film était le drame poignant sur l’immigration ukrainienne Green Border, a déclaré : « Malheureusement, aujourd’hui, sa vision de la société, où la loi est arbitraire et l’individu sans importance, est très pertinente.»

Plusieurs documentaires m’ont particulièrement marqué. The Eyes of Ghana, du réalisateur canadien oscarisé Ben Proudfoot, sous l’impulsion de Higher Ground, la société de production de Barack et Michelle Obama, se concentre sur Chris Hesse, aujourd’hui nonagénaire. Hesse était le caméraman personnel du leader révolutionnaire ghanéen Kwame Nkrumah dans les années 1950 et 1960. Hesse considérait sa photographie comme un moyen de présenter au monde une image authentique et anticolonialiste de l’Afrique. Son objectif est désormais de sauver les plus de 1300 bobines d’images abandonnées dans un entrepôt londonien après la chute de Nkrumah. Les extraits de ces images présentés ici sont révélateurs et pourraient bien changer le regard historique sur ces années.

Peu de documentaires ont capturé avec autant de vivacité que Love+War, le quotidien d’un photojournaliste sous le feu des critiques. Lynsey Addario, lauréate du prix Pulitzer, filme dans des zones de combat du monde entier depuis des décennies. Cette épouse et mère de deux garçons voit son travail comme une mission visant à réformer le monde. Elle déclare dans le film : « Il y a quelque chose de plus grand que nous, qui prend le dessus et devient votre vie, votre responsabilité.» Le film traite en fin de compte de ce pour quoi on est prêt à mourir.

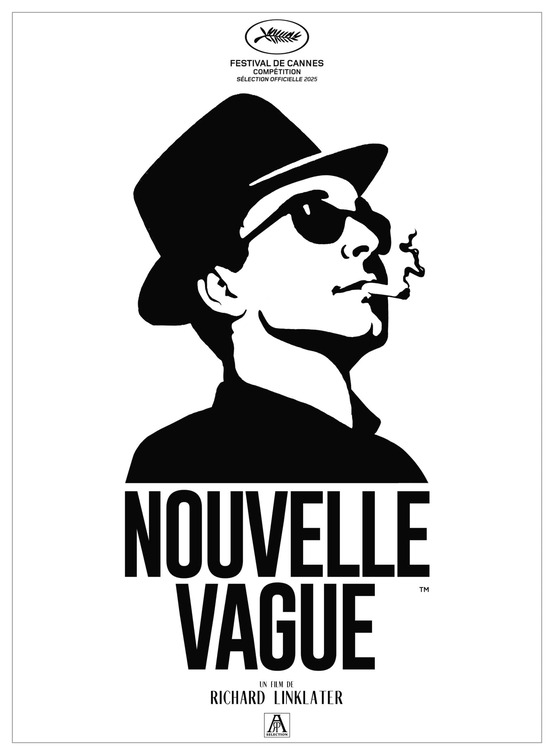

D’autres pellicules m’ont interpelé au TIFF. Richard Linklater a réalisé deux films, tous deux dignes d’intérêt : Nouvelle Vague, sur le tournage du premier film classique de Jean-Luc Godard, À bout de souffle, avec des acteurs ressemblants jouant Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg et bien d’autres, est un régal pour les cinéphiles. Blue Moon, avec Ethan Hawke dans le rôle du grand et passionné parolier de Broadway, Lorenz Hart, ravira les amateurs de showbiz dont je fais partie ! La Palme d’or de Jafar Panahi à Cannes, Ce n’était qu’un accident, est un drame sur les répercussions du régime tortueux en Iran que Panahi lui-même, désormais basé par intermittence à l’étranger, a subies. C’est l’un de ses meilleurs films.

La plus belle surprise fut Le Gâteau du Président, de Hasan Hadi, drame primé à Cannes, qui se déroule dans l’Irak des années 1990, à une époque où la population affamée devait célébrer chaque année l’anniversaire de Saddam Hussein. La petite Lamia (Baneen Ahmad Nayyef) doit lui préparer un gâteau, même si son village isolé manque d’ingrédients. Son voyage, accompagné de son coq apprivoisé, est allégorique sans jamais perdre de vue la dure réalité de cette époque. C’est ce regard d’enfant sur les bouleversements et la résilience qui m’a fait prendre conscience une fois de plus de l’exaltation qu’un film peut procurer lorsqu’il vous transporte dans des lieux insoupçonnés et inoubliables.

Peter Rainer

d’après son article dans le Christian Science Monitor.