Ljubljana 2025 – Les choix par défaut ou l’affirmation des préférences ?

Les festivals internationaux ne sont pas seulement des lieux de rencontre cinématographique : ils offrent aussi une fenêtre sur l’état du monde et les préoccupations individuelles de ses habitants. À travers leurs œuvres, les réalisateurs de toutes nationalités livrent, de manière implicite, une multitude de non-dits. En observant l’ensemble des films en compétition, comme par l’effet d’un frottage de papier révélant des motifs cachés, émergent des thèmes récurrents qui, loin de rassurer, interrogent.

Un constat me semble s’imposer depuis deux ou trois ans : les jeunes réalisateurs semblent s’éloigner des grands enjeux planétaires – le changement climatique, les guerres, l’effritement des démocraties, la montée de la narco-criminalité, la violence juvénile ou encore la baisse de l’âge de la délinquance. Faut-il y voir l’effet d’une saturation face à un flux d’informations anxiogènes, poussant au déni, ou un choix délibéré des sélectionneurs ? Dans les deux cas, le spectateur se retrouve face à des œuvres qui le laissent indifférent, tant elles reflètent des situations qu’il vit parfois de manière plus brutale encore. Pire, ces films donnent l’impression de s’inscrire dans une série ou films à épisodes, toujours construits sur le même schéma.

Une sélection révélatrice : le cas de Ljubljana

La section compétitive « Perspective » du dernier festival de Ljubljana illustre parfaitement cette tendance : sur les dix films présentés, sept puisent dans l’expérience très personnelle des réalisateurs, souvent centrée sur des conflits familiaux dans un cadre bucolique (chats, chiens, coqs, travaux des champs filmés ad nauseam). Ces récits de survie et de lutte contre les préjugés, plantés dans des environnements fermés et hostiles, semblent choisir des paysages attrayants pour détourner l’attention des lacunes cinématographiques : déséquilibre des séquences, scénarios fragiles, personnages peu approfondis, absence d’originalité dans le langage visuel. Des œuvres trop personnelles, au potentiel cinématographique limité

Contrairement aux normes qui demandent à mettre en tête et en relief les grands gagnants d’un festival en tête de l’article, j’aimerais commencer par ceux qui n’induisaient pas d’enthousiasme particulier. Commençons donc par les films qui mériteraient une révision en profondeur. En tête de liste, The Devil Smoke du Mexicain Ernesto Martinez Bucio, qui gâche un sujet prometteur : Romana, contrainte de s’occuper de ses cinq petits-enfants abandonnés par une mère instable puis par leur père, leur inculque la peur du diable et les pousse à vivre reclus, jusqu’à l’intervention des services sociaux. Le scénario, confus et dispersé, est aggravé par une caméra sur l’épaule tremblante qui ajoute au malaise des cris incessants des enfants. Les cinq dernières minutes tentent une conclusion, mais l’usage disproportionné d’images vidéo de mauvaise qualité et le déséquilibre entre les parties du film empêchent toute réflexion approfondie.

Même déception avec Sandbag Dam de la Croate Čejen Černić, qui tente un parallèle entre un torrent dévastateur attendu et la perte des valeurs chrétiennes à travers l’homosexualité de ses protagonistes. Trop de détails inutiles alourdissent le récit, les personnages manquent de profondeur, et le film, sans âme, semble utiliser un sujet encore tabou pour masquer ses insuffisances cinématographiques. Mais, malgré l’attrait du thème attire souvent l’attention et diminue l’objectivité des spectateurs et des jurys, l’absence de tension et la musique éreintante en font une œuvre ennuyeuse et inaboutie.

Blue Heron, de la Hongro-Canadienne Sophy Romvari, s’inspire de sa propre enfance pour décrire une famille immigrée à Vancouver, dont l’équilibre est bouleversé par un adolescent asocial.

Wind Talk to Me, du Serbe Stefan Djordjević, revisite une fois de plus la relation mère-fils en milieu rural, tandis que Traffic, de la Roumaine Teodora Ana Mihai, aborde le braquage organisé par des travailleurs roumains en Europe de l’Ouest, sans jamais trouver le rythme ou la tension nécessaires à ce genre. Pourtant, il est scénarisé par l’important cinéaste roumain Cristian Mungiu (4 mois, 3 semaines et 2 jours).

Quand le talent des acteurs sauve un film

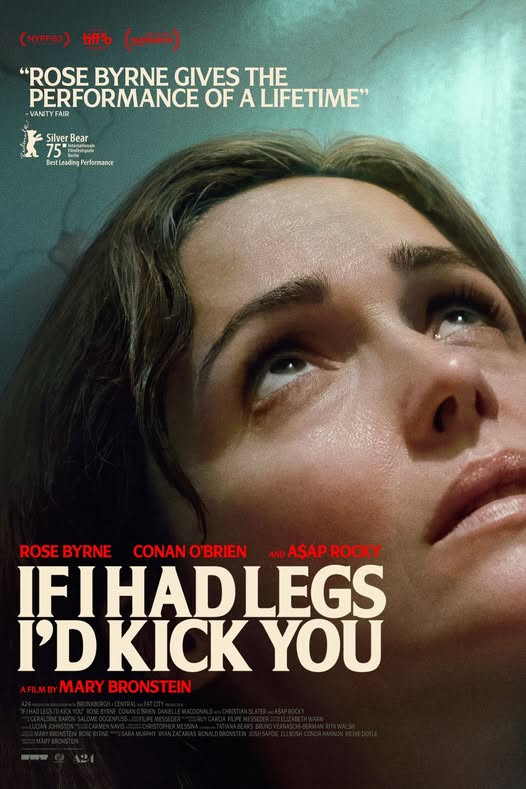

If I Had Legs I’d Kick You, de l’Américaine Mary Bronstein, capte l’attention grâce à la performance remarquable de Rose Byrne (prix d’interprétation à la Berlinale), dans le rôle d’une psychothérapeute en proie à ses propres tourments. Bien que le film explore, une fois encore, la relation mère-fille, la maladie non nommée de l’enfant et les allégories pesantes (comme la vision d’un trou ou l’arrachement d’une sonde) finissent par exaspérer. Pourtant, la volonté de la mère de briser la spirale du désespoir et de retrouver une place d’enfant, symbolisée par l’inversion des rôles, offre une conclusion poignante.

Le film primé par le jury de la Fipresci et sa singularité

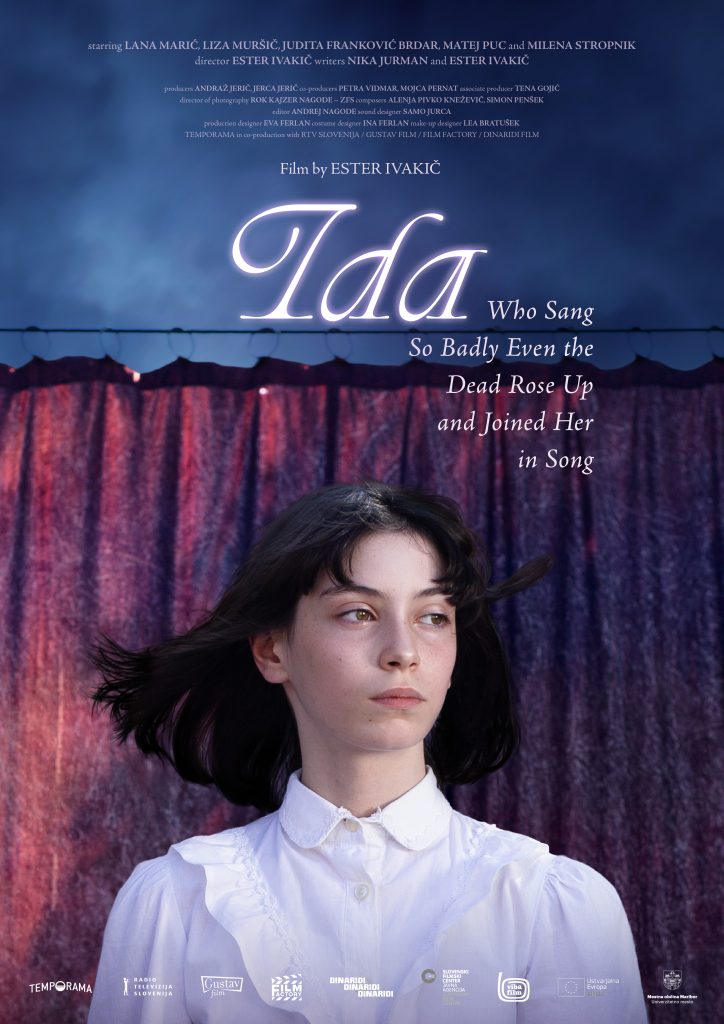

Ida Who Sang So Badly Even the Dead Rose Up and Joined Her in Song, premier long-métrage de la Slovène Ester Ivakič, se distingue par son questionnement plus universel : le rapport entre la vie et la mort, sur fond de conflit familial et de conte fantastique. Porté par une préadolescente de douze ans, le film utilise son malaise face à la vie familiale et scolaire pour aborder l’absence des êtres chers -ici la grand-mère affectueuse et protectrice- et les regrets des occasions manquées au cours de la vie. Une œuvre subtile, qui gagnerait en prestige si elle n’était pas entourée de tant de films linéaires et répétitifs.

Peacock : une originalité salutaire

Peacock, du réalisateur autrichien Bernhard Wenger, se détache des autres par son originalité, son rythme soutenu, sa maîtrise cinématographique et son questionnement universel : qui sommes-nous quand nous ne sommes pas en représentation ? Ce premier film, riche en humour visuel et en rebondissements inattendus, interroge les excès de la société moderne, où la quête d’apparence conduit à la perte de soi. La métaphore du paon, qui ne déploie ses plumes que pour séduire, est filmée avec finesse. La satire, servie par des décors évocateurs tout en rapport avec la psychologie des personnages, aidée par le jeu d’Albrecht Schuch, alias Matthias, interroge notre soumission aux rôles sociaux et la perte d’authenticité qui en découle.

Ce qui arrive à Matthias, un coach pour toutes les saisons : un professionnel du « rôle sur mesure » qui arrive aisément à se fait passer pour beaucoup de personnages sans défaut. Tel un très bon acteur, Matthias excelle à incarner ces identités empruntées. En fait, il est passé dans l’art d’adaptation jusqu’au jour où il craque.

Le film porte le spectateur, grâce à sa fluidité, son tempo constamment bien tenu, son décor plein de sens, le jeu efficace de son acteur et la caméra toujours gardée à distance afin que les personnages fassent partie de leur environnement. Peacock (Paon) pourrait largement gagner ex-aequo, le prix du meilleur film. Sauf que les règlements de la FIPRESCi ne le permettent pas.

Growing Down : mentir pour sauver son fils ?

Growing Down, du Hongrois Bálint Dániel Sós, évoque à nouveau les relations familiales, mais s’en distingue par son approche visuelle minimaliste, proche de l’univers de Béla Tarr. Tourné en noir et blanc parfois opaque, le film plonge le spectateur dans le dilemme éthique d’un père veuf confronté à un accident mortel causé par son fils. Sans être un manifeste sur l’objectivité de la justice, il parvient, grâce à une scène finale percutante, à transmettre un message fort : attention d’où l’on regarde un méfait et pourquoi s’abstenir des jugements hâtifs. Les plans-séquences, les ralentis et les accélérations judicieuses, ainsi que la musique classique, servent une narration à la fois réaliste et poétique.

Conclusion : une sélection en demi-teinte

Sur les dix films présentés, quatre sont réalisés par des femmes : la parité est donc globalement respectée. Pourtant, l’absence totale de l’Asie – continent pourtant majeur dans le paysage cinématographique – interroge. Aucune des majeurs pays fournisseurs des œuvres très présentes aux festivals et souvent primées (la Chine, le Japon, la Corée, l’Iran.), n’a pas trouvé grâce aux yeux des sélectionneurs. À l’exception de trois films (mexicain, libanais et américain), les autres provenaient de pays européens voisins, ce qui crée une certaine uniformité. Seul Peacock se distingue par son originalité.

Reste une question : cette « unicité » des choix relève-t-elle d’un accès limité à la production, aux propositions ou d’une préférence délibérée ?

Shahla Nahid

Décès de Jean Roy

L’Union des Journalistes de Cinéma a la tristesse d’annoncer le décès de son Président d’Honneur, Jean Roy. Co-fondateur de l’UJC, il en avait été le Président entre 2011 et 2019. Il fut également Vice-Président, puis Président de la FIPRESCI, la Fédération Internationale de la Presse Cinématographique.

Grand cinéphile, sa riche carrière de critique de cinéma, notamment dans la revue Cinéma, se poursuivit pendant de longues années à L’Humanité dont il fut le critique attitré. Il écrivit également plusieurs ouvrages sur le cinéma, dont un Pour John Ford aux Editions du Cerf qui fait autorité.

A l’étranger comme en France, on le connaissait également pour ses quinze années à la tête de la Semaine de la Critique cannoise, entre 1984 et 1999 durant lesquelles nombre de réalisateurs furent découverts : Gaspard Noé, François Ozon, Greg Mottola, Jacques Audiard, Anne Fontaine, Guillermo del Toro, et bien d’autres, y firent leurs débuts sous son égide.

Il était Chevalier de la Légion d’Honneur et Commandeur des Arts et Lettres

Pour Jean Roy

Jean Roy n’est plus. Cette triste nouvelle frappe au cœur non seulement les membres de l’UJC, qu’il a co-fondée en 2001, puis présidée pendant toutes les années 2010, mais aussi les professionnels du cinéma du monde entier.

Son premier métier, la critique, s’était placé sous l’égide d’une cinéphilie qui me l’avait fait connaître sur les bancs de la Cinémathèque, lorsqu’Henri Langlois en était à la tête, lors de ces fameuses soirées où nous nous pressions parce que l’invitée du soir était Gloria Swanson — ou une autre star de l’histoire du cinéma. Et lorsque j’animais le ciné-club de l’Université de Nanterre, c’était Jean qui m’amenait chaque semaine les copies en provenance de la Fédération Française des Ciné-Clubs, avec le sourire malgré cette corvée répétitive.

Son deuxième métier, ce fut, pendant une longue période, la direction de la Semaine de la Critique cannoise. J’étais alors au Conseil du Syndicat de la Critique, qui l’organise, et nos chemins se sont donc à nouveau rapprochés. Notre amitié s’est aussi développée au fil des festivals que nous suivions, en France et à l’étranger, et j’y ai été le témoin de son aura, et de la sympathie qu’il rencontrait auprès des réalisateurs, des producteurs, bref, des professionnels du monde entier, qui étaient sélectionné sous ses mandatures, entre 1984 et 1999.

Jean m’avait fait l’honneur et le plaisir de me demander de lui remettre sa médaille de la Légion d’Honneur. Cela fut fait lors d’une belle cérémonie sur l’estrade du Festival du Film de Bari, autre signe de l’estime qu’on lui portait partout.

Jean, c’était aussi le plaisir de discuter des plans et contreplans de John Ford lors de la sortie de son livre sur le cinéaste américain, de disserter après l’un ou l’autre film sur le cinéma… et le reste, de l’accompagner lorsqu’il fut élu Président de la FIPRESCI, la Fédération Internationale de la Presse Cinématographique, de le croiser dans les avions un peu partout dans le monde où il y avait un festival de cinéma.

Bon voyage mon ami.

Philippe J. Maarek

Merci professeur Jean !

Je connaissais surtout Jean Roy comme professeur. J’ai participé à son cours à la Sorbonne Nouvelle en 2012 en tant qu’auditrice libre lorsque j’étudiais autre chose. Il a également aidé ma publication, l’East European Film Bulletin, à ses débuts.

Tout le monde voulait suivre ce cours sur l’écriture critique. Jean Roy était un bon pédagogue. Il était très ouvert d’esprit et il s’intéressait sincèrement à ce que les élèves pensaient d’un film et à la façon dont ils pouvaient apprendre à s’exprimer. Il nous apprenait non seulement à regarder un film, mais également à réfléchir. Je me souviens de sa patience avec les étudiants étrangers. J’étais moi-même récemment arrivée en France et il écoutait patiemment mes erreurs de rédaction en Français. Il relevait le moindre point intéressant et ignorait ces erreurs.

Quand j’ouvre mes notes de son cours, la première chose marquée est la phrase suivante : “Le déjà vu est un terme à utiliser avec des pincettes« .

Colette de Castro

Le 8e Marathon du Film Classique de Budapest

Depuis sa création en 2017, le « Budapest Classics Film Marathon » organisé par l’Institut National du Film hongrois et placé sous la responsabilité de son directeur, György Ráduly, est devenu le festival mondial de référence dans le domaine de la redécouverte des films classiques de toutes époques.

Pour sa huitième édition, le Marathon avait entrepris de célébrer dignement les 130 ans du cinéma, tout en restant fidèle à sa vocation de faire dialoguer passé et présent, par la présentation de films d’hier et d’avant-hier, si l’on peut dire, mais aussi en programmant des rencontres et des débats passionnants.

Thierry Frémeaux, le Délégué général du Festival de Cannes, et, surtout, le Directeur de l’Institut Lumière de Lyon, est ainsi venu présenter longuement son Lumière, l’aventure continue. Ce beau documentaire regroupe de façon bien organisée plus de 150 des fameux « clips » de 50 secondes tournés dans le monde entier par les opérateurs des frères Lumière à la charnière des 19e et 20e siècles. Il fait suite à son précédent documentaire, Lumière ! L’aventure commence tout en sachant renouveler l’intérêt, ne serait-ce que parce que la plupart des images sont inédites, et tout juste restaurées.

Cette année, c’est le cinéma canadien qui fut à l’honneur à Budapest. Le festival s’offrit le luxe de la présence des trois invités de marque : deux des réalisateurs sans doute les plus prestigieux du cinéma canadien aujourd’hui, Atom Egoyan et David Cronenberg, et celui qui les produisit souvent, l’un des producteurs les plus importants du pays, Robert Lantos. Ils participèrent notamment à un atelier public passionnant dans la belle salle du cinéma Urania, le havre principal du festival.

Il faut d’ailleurs signaler que le festival est aussi et surtout une manifestation destinée au public de la ville. Cela se traduit en particulier par de superbes projections nocturnes gratuites devant la magnifique Basilique Saint-Étienne de Pest. On a pu y voir ou revoir le Subway de Luc Besson, le Samouraï de Jean-Pierre Melville porté par Alain Delon, Liliomfi, la comédie de 1954 du hongrois Károly Makk et l’entraînant Flashdance d’Adrian Lyne.

Des projections et des débats eurent également lieu dans diverses salles de cinéma de Budapest et à l’Institut Français de Budapest, partenaire de longue date de la manifestation

La soirée de gala d’ouverture fut placée sous l’égide d’une célébration du grand réalisateur hongrois István Szabó. On y projeta son célèbre Being Julia, qui est aussi un merveilleux hommage au talent d’Annette Benning, éblouissante de fraîcheur et de vivacité dans le rôle-titre.

Parmi les journalistes suivant le festival figuraient une trentaine de délégués venus du monde entier de la FIPRESCI, la Fédération internationale de la Presse cinématographique, qui en profitait pour y tenir son Congrès annuel et élire son nouveau bureau pour quatre ans.

Philippe J. Maarek

Samba pédagogique au Festival de Brasilia

Le festival de Brasilia face aux enjeux de la création cinématographique contemporaine

C’est à la section Caleidoscópio que le jury Fipresci, réuni pour la première fois à Brasilia à l’occasion du 58e Festival do Cinema Brasileiro, a consacré toute son attention. Cette présence était d’autant plus marquante qu’il s’agissait d’une édition-anniversaire, célébrant les 60 ans de la manifestation.

Le jury s’y est d’ailleurs associé en participant à deux rencontres événements avec le public. La première, le mardi 16 septembre, a pris la forme d’une table ronde dont le thème reposait sur les tendances générales actuelles du cinéma et de la critique mondiale. Devant une assemblée très fournie, les trois intervenants de la Fipresci ont partagé leurs vues sur des questions très diverses. Ils ont en particulier souligné les dangers que fait courir la généralisation du recours à l’Intelligence Artificielle dans le domaine journalistique et critique, mais aussi d’autres phénomènes comme le dépassement de la question du genre à travers les nombreuses formes d’hybridation dont témoignent aujourd’hui la plupart des œuvres audiovisuelles novatrices. Il a aussi été question de l’importance de la notion d’éducation à l’image et au son. C’est essentiel dans le combat qu’il nous appartient de mener dans la perspective d’une reconquête du temps, notamment auprès du jeune public désormais habitué à travers les réseaux sociaux à la plus extrême brièveté et aux montages fractionnés.

À ce « panel international » s’est ajoutée une master class autour de la notion de critique que j’ai prodiguée le vendredi 19 septembre autour de la critique de cinéma et de ses enjeux, à partir, entre autres, de l’expérience française et d’une évocation des liens unissant critique et création artistique.

Bien évidemment, les trois membres du jury Fipresci ont tenu à remettre eux-mêmes le prix au film lauréat de la sélection Caleidoscópio. Celle-ci était composée de cinq films dont « les qualités esthétiques et narratives défiaient les conventions des genres cinématographiques », se situant souvent entre fiction et documentaire. De façon très originale, ils étaient issus de cinq États brésiliens et de cinéastes expérimentés. La particularité de cette sélection était aussi d’évoquer plus ou moins directement et comme en abyme la création artistique : les différents films renvoyaient aussi bien au théâtre (Palco Cama de Jura Capela), qu’à la danse (Atravessa minha carne de Marcela Borela), au film d’animation (Nimuendajú de Tania Anaya) ou au cinéma lui-même (Nosferatu de Cristiano Burlan).

Si toutes les longs métrages visionnés ont été dignes du plus grand intérêt, le choix du jury Fipresci s’est porté sur Uma baleia pode ser dilacerada como uma escola de samba de Marina Meliande et Felipe M. Bragança dont le titre dit à la fois toute la portée narrative et symbolique. Car il y a tout dans cette fable riche en tableaux colorés et en sonorités enchanteresses. Le Rio de Janeiro traditionnel dont les cinéastes se réapproprient l’histoire cinématographique et les enjeux esthétiques. Le ressorts d’une fiction amoureuse magnifiquement interprétée par des acteurs débordant de sensualité. Mais aussi une aventure expérimentale passionnante initiée par plusieurs artistes plasticiens et musiciens cariocas. Le film possède de surcroît une dimension sociale et pédagogique forte tant la fermeture de l’école de samba (dont le titre résume les enjeux tragiques) résonne avec bien des soucis de notre monde.

Plus que jamais, le cinéma nous montre que sa guérison passe par l’éducation.

Thierry Méranger

Prenez votre popcorn et installez-vous confortablement. Toronto célèbre 50 ans de cinéma.

Avec plus de 200 films projetés en 11 jours, le Festival international du film de Toronto (TIFF) a fêté son 50e anniversaire. J’ai assisté à 25 de ces événements exceptionnels.

Pour moi, le TIFF met en lumière l’un des grands atouts du cinéma : la possibilité de voir des films qui mettent en valeur différentes cultures et visions du monde. Le TIFF regorge de célébrités sur le tapis rouge et de prétendants aux Oscars. Mais si je devais retenir un seul thème du festival, ce serait que les films – bons, mauvais ou indifférents – peuvent ouvrir la voie à une compréhension globale. Je considère le TIFF comme un guide du cinéma, mon Baedeker personnel.

Ce qui ne veut pas dire que le festival néglige ses racines canadiennes. Absolument pas. La première du festival, en soirée d’ouverture, était le documentaire émouvant, quoique inégal, John Candy: I Like Me, sur l’acteur comique canadien adoré du public, décédé à 43 ans en 1994. Le Britanno-Colombien et coproducteur Ryan Reynolds, vêtu d’un t-shirt « Canada », a présenté le film aux côtés du réalisateur Colin Hanks.

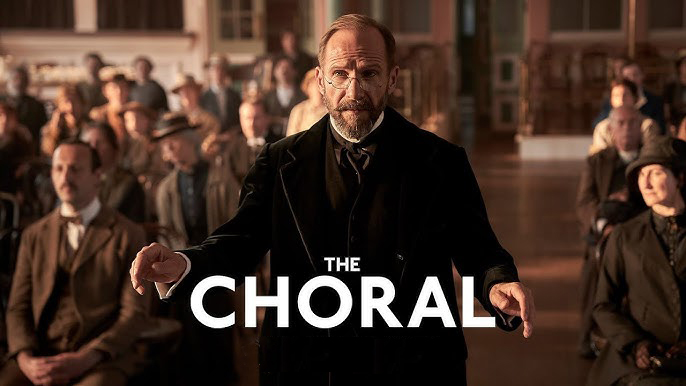

De la vingtaine de films que j’ai vus au TIFF, le meilleur film était probablement celui que j’espérais le plus: The Choral, une comédie dramatique avec Ralph Fiennes dans le rôle d’un chef de chœur dans le Yorkshire en 1916, alors que nombre de ses hommes sont envoyés à la guerre. Fiennes a une façon de minimiser son jeu bien plus éloquente que maints acteurs très/trop démonstratifs. Le scénario est d’Alan Bennett, l’une des gloires de la dramaturgie britannique et collaborateur fréquent du réalisateur, Nicholas Hytner (La Folie du Roi George). Simon Russell Beale vole presque la vedette dans son apparition dans le rôle du compositeur britannique irritable Edward Elgar. Quel plaisir palpable les meilleurs acteurs britanniques prennent-ils à leur profession !

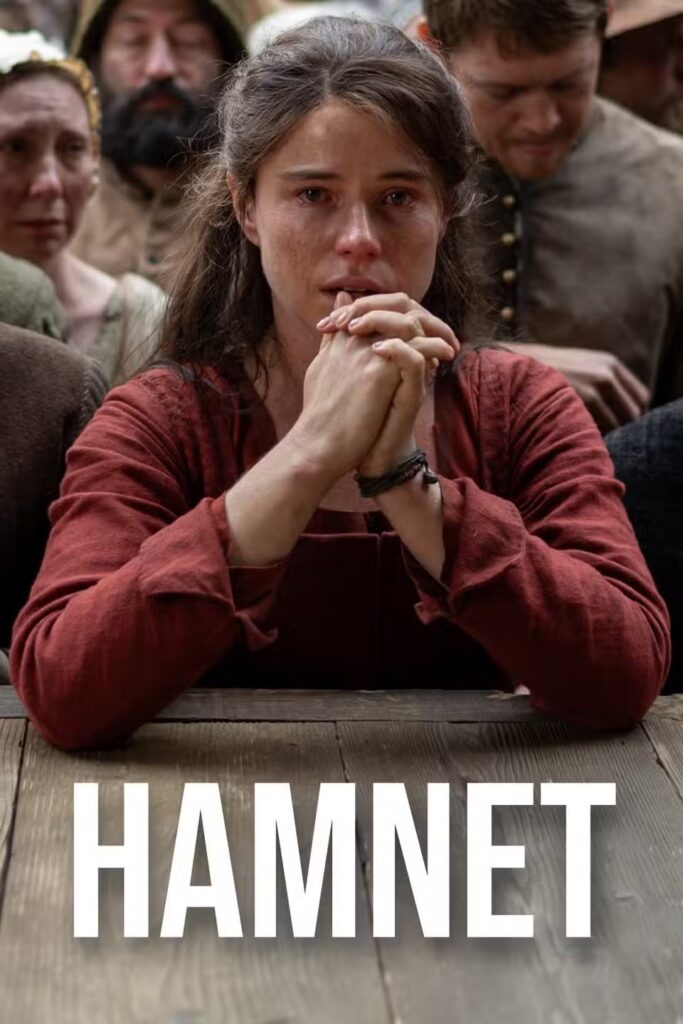

Le film dont on a le plus parlé est peut-être Hamnet de Chloé Zhao, adapté du roman de Maggie O’Farrell, qui imagine la mort du fils de 11 ans de William Shakespeare, Hamnet, et ses conséquences sur ses parents, interprétés par Paul Mescal et Jessie Buckley. Le film insiste sur le fait que Shakespeare a écrit « Hamlet » juste après la mort de son fils. Les parallèles entre la vie réelle et la tragédie scénique m’ont semblé faciles, mais la performance de Buckley, en particulier, est bouleversante. Et je crois n’avoir jamais entendu autant de reniflements dans une salle de cinéma. La critique assise à côté de moi sanglotait sans retenue. Après la représentation, elle s’est excusée et je lui ai dit qu’il n’y avait pas lieu de s’excuser. Ce n’est pas comme si elle était la seule.

De façon déroutante, il y avait aussi un Hamlet au TIFF, dont l’action se déroulait dans la communauté sud-asiatique du Londres d’aujourd’hui. Elseneur est aujourd’hui une demeure familiale dans la campagne anglaise. Avec une férocité implacable, Riz Ahmed incarne le prince du Danemark, un rôle qu’il convoitait depuis longtemps. À ma grande surprise et à mon grand plaisir, les acteurs récitent tous les répliques de Shakespeare. La modernisation, bien que pas toujours réussie, ne perd jamais de vue la pièce, même lorsqu’Hamlet récite « Être ou ne pas être » en serrant le volant de sa voiture tandis qu’il dévale l’autoroute à toute vitesse.

Le Franz d’Agnieszka Holland, décousu et kaléidoscopique, sur le romancier tchèque visionnaire Franz Kafka, est loin de l’idée que l’on se fait d’un biopic standard. Pour une bonne part, j’aurais presque souhaité qu’il le soit. Mais Idan Weiss, l’acteur qui joue Kafka, est tellement le sosie du grand auteur que l’effet est, disons, kafkaïen. En parlant de Kafka au magazine spécialisé « Screen Daily », Holland, dont le dernier film était le drame poignant sur l’immigration ukrainienne Green Border, a déclaré : « Malheureusement, aujourd’hui, sa vision de la société, où la loi est arbitraire et l’individu sans importance, est très pertinente.»

Plusieurs documentaires m’ont particulièrement marqué. The Eyes of Ghana, du réalisateur canadien oscarisé Ben Proudfoot, sous l’impulsion de Higher Ground, la société de production de Barack et Michelle Obama, se concentre sur Chris Hesse, aujourd’hui nonagénaire. Hesse était le caméraman personnel du leader révolutionnaire ghanéen Kwame Nkrumah dans les années 1950 et 1960. Hesse considérait sa photographie comme un moyen de présenter au monde une image authentique et anticolonialiste de l’Afrique. Son objectif est désormais de sauver les plus de 1300 bobines d’images abandonnées dans un entrepôt londonien après la chute de Nkrumah. Les extraits de ces images présentés ici sont révélateurs et pourraient bien changer le regard historique sur ces années.

Peu de documentaires ont capturé avec autant de vivacité que Love+War, le quotidien d’un photojournaliste sous le feu des critiques. Lynsey Addario, lauréate du prix Pulitzer, filme dans des zones de combat du monde entier depuis des décennies. Cette épouse et mère de deux garçons voit son travail comme une mission visant à réformer le monde. Elle déclare dans le film : « Il y a quelque chose de plus grand que nous, qui prend le dessus et devient votre vie, votre responsabilité.» Le film traite en fin de compte de ce pour quoi on est prêt à mourir.

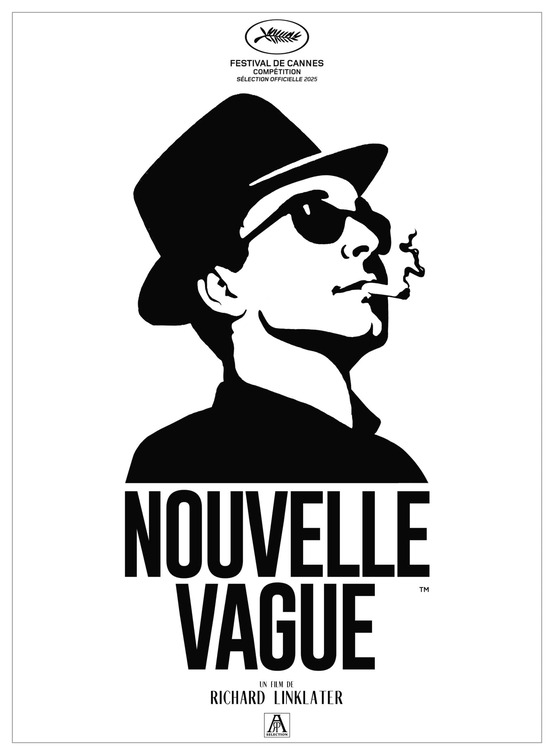

D’autres pellicules m’ont interpelé au TIFF. Richard Linklater a réalisé deux films, tous deux dignes d’intérêt : Nouvelle Vague, sur le tournage du premier film classique de Jean-Luc Godard, À bout de souffle, avec des acteurs ressemblants jouant Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg et bien d’autres, est un régal pour les cinéphiles. Blue Moon, avec Ethan Hawke dans le rôle du grand et passionné parolier de Broadway, Lorenz Hart, ravira les amateurs de showbiz dont je fais partie ! La Palme d’or de Jafar Panahi à Cannes, Ce n’était qu’un accident, est un drame sur les répercussions du régime tortueux en Iran que Panahi lui-même, désormais basé par intermittence à l’étranger, a subies. C’est l’un de ses meilleurs films.

La plus belle surprise fut Le Gâteau du Président, de Hasan Hadi, drame primé à Cannes, qui se déroule dans l’Irak des années 1990, à une époque où la population affamée devait célébrer chaque année l’anniversaire de Saddam Hussein. La petite Lamia (Baneen Ahmad Nayyef) doit lui préparer un gâteau, même si son village isolé manque d’ingrédients. Son voyage, accompagné de son coq apprivoisé, est allégorique sans jamais perdre de vue la dure réalité de cette époque. C’est ce regard d’enfant sur les bouleversements et la résilience qui m’a fait prendre conscience une fois de plus de l’exaltation qu’un film peut procurer lorsqu’il vous transporte dans des lieux insoupçonnés et inoubliables.

Peter Rainer

d’après son article dans le Christian Science Monitor.

Festival de Venise 2025 : cinéma, politique — et un palmarès inattendu

Une fois de plus, le 82ᵉ Festival international du film de Venise, toujours sous la direction artistique d’Alberto Barbera, s’est affirmé comme un carrefour passionnant où se croisent l’art et l’actualité brûlante. Et cette année, la Mostra s’est distinguée de ses rivales de Berlin et Cannes par une programmation particulièrement audacieuse et courageuse, marquée par « le retour à un cinéma de la réalité », comme l’annonçait Barbera lors de l’ouverture. En filigrane se pose alors la question de la place qu’occupent aujourd’hui les institutions culturelles — comme les festivals de cinéma — face aux enjeux politiques qui secouent notre monde.

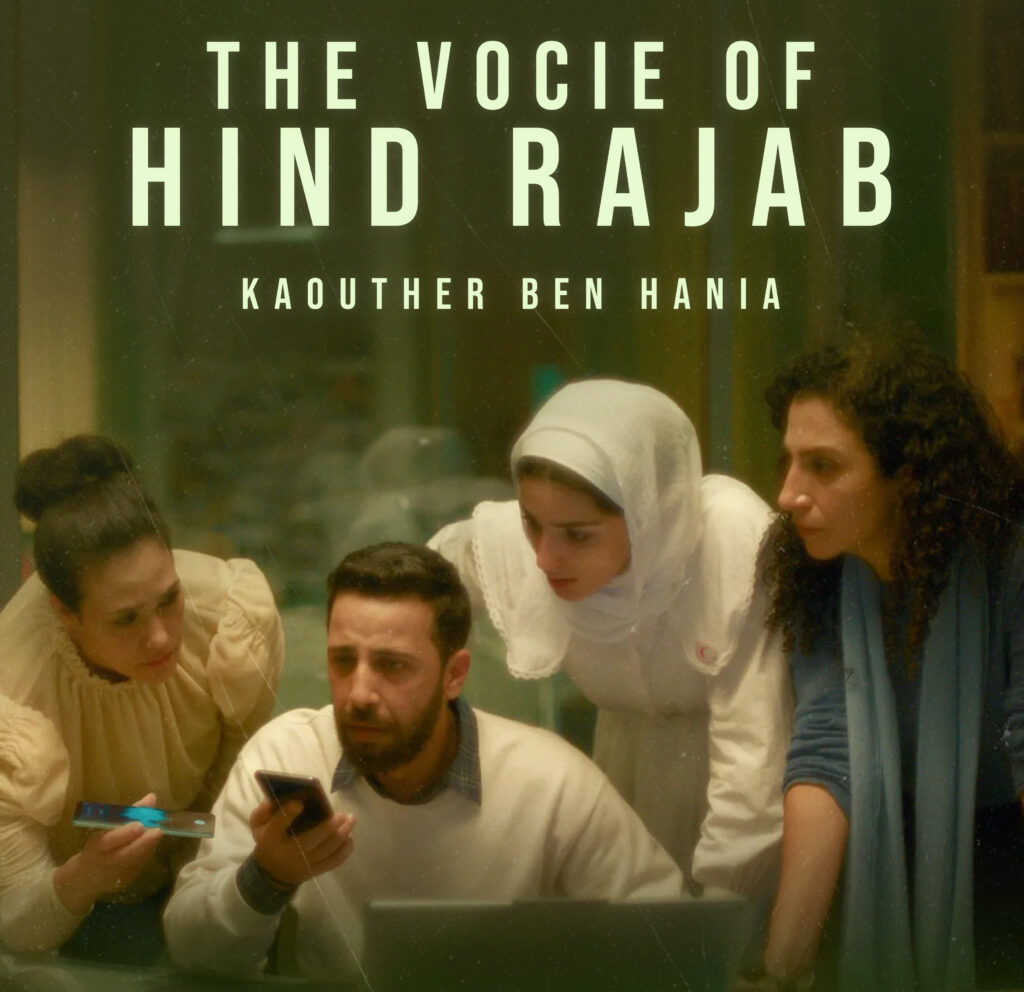

Ainsi, l’onde de choc créée par le film tunisien de Kaouther Ben Hania, The Voice of Hind Rajab, présenté en compétition au milieu du festival, a catapulté avec fracas la guerre menée par Israël à Gaza au cœur paisible du Lido. Le film donne à la souffrance intolérable des civils palestiniens non seulement un visage, mais surtout une voix : celle d’une petite fille palestinienne de cinq ans, Hind Rajab. Le 29 janvier 2024, pendant trois heures, Hind, seule survivante d’une famille de six personnes, blessée et coincée dans leur voiture prise pour cible par plusieurs tanks, a crié sa détresse au téléphone, implorant qu’on vienne la sauver. Juste avant, sa cousine Layan Hamada venait d’être tuée par balles alors qu’elle était en ligne avec le centre de secours du Croissant-Rouge pour demander de l’aide. Après des heures de négociations avec les autorités israéliennes, une ambulance finit par être envoyée. Mais à cent cinquante mètres de la voiture, le véhicule, dûment marqué, fut pulvérisé par une frappe ciblée, déchiquetant les deux ambulanciers. Il fallut douze jours avant que le Croissant-Rouge parvienne à retrouver les corps en décomposition de Hind Rajab et de ses proches dans leur voiture criblée de balles, ainsi que l’ambulance complètement détruite avec les dépouilles des deux secouristes à l’intérieur.

La réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania a eu l’audace d’emprunter une une voie radicalement différente : son film se construit autour du seul témoignage direct de ce drame, les trois heures d’enregistrements audio authentiques des échanges entre le centre du Croissant-Rouge et les fillettes dans la voiture. En plaçant sa caméra exclusivement dans le centre d’urgence et en laissant la violence et tout le contexte hors champ, elle offre le dispositif d’un huis clos minimaliste, où l’absence d’images rend la tragédie insensée encore plus percutante. La Voix de Hind, docu-fiction brut d’une rare intensité, se passant de toute surenchère émotionnelle artificielle, place le spectateur en situation de témoin direct et a été accueilli par une ovation exceptionnelle de vingt -trois minutes — apparemment du jamais vu dans l’histoire de la Mostra.

Mais Gaza n’était pas seulement présent dans la salle. Déjà avant l’ouverture de la Mostra, un collectif fondé par dix cinéastes italiens indépendants, Venice4Palestine, avait lancé un appel pour condamner la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza, avec comme objectif « de mettre Gaza et la Palestine au centre de l’attention publique à Venise. » Exhortant le festival à adopter une position claire et sans ambiguïté, la lettre ouverte du collectif avait récolté 2000 signataires, parmi eux de grands noms du cinéma international comme Guillermo del Toro, Todd Field, Michael Moore, Matteo Garrone, Ken Loach, Abel Ferrara, Toni Servillo, Audrey Diwan ou Marco Bellocchio, pour n’en nommer que quelques-uns. Puis, le samedi 1ᵉʳ septembre, suite à l’appel d’associations de la région vénitienne, un cortège impressionnant de près de 3000 personnes, dont de nombreux artistes et accrédités, défilait de la gare maritime jusqu’aux abords du festival sous les drapeaux palestiniens, réclamant l’arrêt du génocide,

Si les manifestations et le choc de The Voice of Hind Rajab ont dominé l’actualité, cette édition 2025 exceptionnelle regorgeait de bien d’autres grands films qui ont confirmé l’ampleur et la diversité du cinéma contemporain.

Ainsi, le film d’ouverture, La Grazia, une méditation sur la politique, le pouvoir et la compassion, donnait le ton. Paolo Sorrentino y retrouve son acteur fétiche, Toni Servillo (récompensé par la Coupe Volpi du meilleur acteur), dans le rôle d’un Premier ministre vieillissant, confronté aux dilemmes d’accorder ou non une grâce présidentielle et de signer une loi sur l’euthanasie. Loin de l’exubérance visuelle de La Grande Bellezza, Sorrentino propose ici une mise en scène dépouillée et introspective, et pose des questions importantes qui divisent nos sociétés, explorant avec finesse les contradictions entre devoir et fragilité personnelle, entre rigidité de la loi et le doute et la compassion.

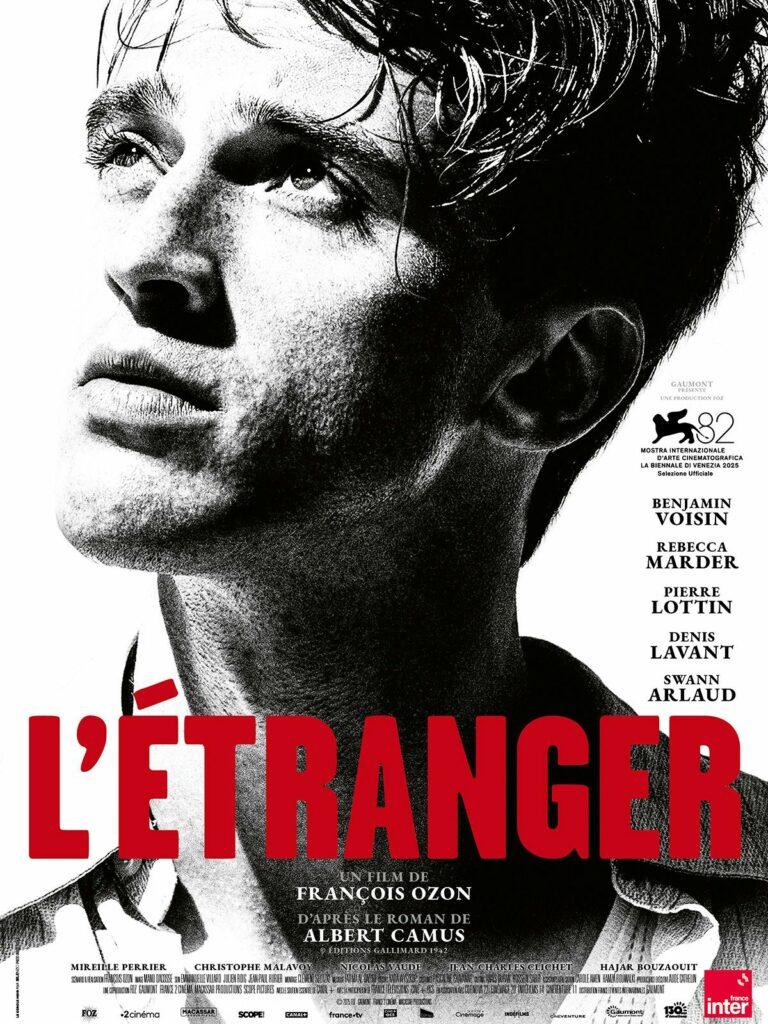

Avec L’Étranger, François Ozon s’attaque à l’un des textes les plus emblématiques de la littérature française, le roman d’Albert Camus. Longtemps considéré comme inadaptable au cinéma, ce récit suit Meursault (Benjamin Voisin), jeune Français taciturne d’Alger manifestant une étrange absence d’émotions, mais qui fascine une jeune femme. Lorsqu’il tue sans raison un jeune Arabe, les juges le condamnent à mort, mais moins pour le meurtre que pour l’absence de larmes suite à la mort de sa propre mère. Filmé en noir et blanc d’une grande élégance par le chef opérateur Manu Dacosse qui évoque les films des années 1940, Ozon signe une adaptation visuellement épurée et d’une grande rigueur formelle, gardant intact le mystère du roman tout en laissant apparaître en filigrane l’actualité du racisme anti-arabe.

De son côté, Kathryn Bigelow a littéralement dynamité la Mostra avec A House of Dynamite, thriller politique autour d’une crise nucléaire imminente. Fidèle à son style, elle construit un récit haletant où précision technique et questionnement moral se rejoignent. Présenté par la réalisatrice comme une tentative désespérée de relancer les discussions sur un traité nucléaire, le film, entre Zero Dark Thirty et Deterrence, résonne avec une inquiétante actualité. « Le film est une invitation à décider quoi faire de toutes ces armes », déclara Bigelow, en posant une question qui s’impose : « En quoi anéantir le monde est-il une mesure défensive ? »

À l’autre extrémité du spectre, Ildikó Enyedi a enchanté le festival avec son magnifique et envoûtant Silent Friend. Après son film précédent que l’on préfère oublier, la cinéaste hongroise revient ici avec force à une écriture poétique, elliptique et symbolique, rappelant son succès On Body and Soul. Mêlant récit intime et atmosphère onirique, elle évoque cette fois-ci des relations sensuelles entre l’homme et la nature et place au centre de son histoire un majestueux Gingko Biloba centenaire, situé au cœur du jardin botanique de l’Université de Marburg, autour duquel s’enlacent les destins de différents personnages à travers trois époques : 1908, 1972 et 2020. Le jury Fipresci ne s’y est pas trompé en lui décernant son prix.

Un autre chef-d’œuvre nous vient de l’Italien Gianfranco Rosi (Lion d’or en 2013 avec Sacro GRA), avec son documentaire Sotto le nuvole (Below the Clouds), une magnifique fresque méditative et sensorielle sur un territoire, Naples et Pompéi, filmant paysages, visages et espaces de transit dans une esthétique noir et blanc dépouillée.

Dans un tout autre registre, The Smashing Machine, de Benny Safdie, considéré par certains comme l’un des films les plus « percutants » de la sélection, raconte l’histoire du lutteur de MMA Mark Kerr (joué par l’ex-catcheur Dwayne Johnson). Le film oscille entre biopic sportif et drame intime, explorant les addictions et la pression médiatique. Sa mise en scène brute, immersive et rythmée par l’énergie des combats a valu à Safdie le Lion d’argent de la mise en scène.

Enfin, parmi les autres sections du festival, le nouvellement créé Venezia Spotlight a révélé elle aussi de belles découvertes, notamment trois voix féminines fortes, venues du monde arabe et d’Amérique latine, avec des récits intimes et engagés.

La réalisatrice marocaine Maryam Touzani, déjà remarquée avec Le Bleu du caftan, raconte ainsi avec Calle Málaga une chronique lumineuse et sensible, centrée sur un quartier de Tanger et ses habitants. Porté par une Carmen Maura éblouissante et stimulante par sa joyeuse force de résilience, le film explore les liens familiaux à travers le regard d’une génération en mutation, célébrant en arrière-plan Tanger comme une ville multiculturelle harmonieuse, peut-être un tant soit peu idéalisée.

Saoudienne multi-primée ayant fait ses études en Grande-Bretagne, Shahad Ameen nous fait découvrir avec Hijra des pans inconnus de l’Arabie Saoudite à travers un road movie initiatique d’une grande beauté, suivant une grand-mère et sa petite-fille à la recherche de sa sœur aînée, disparue en tentant de fuir le pays. Entre poésie visuelle percutante, allégorie et engagement féministe, le film capture avec force la quête d’identité et de liberté dans un contexte contraint.

Aún es de noche en Caracas (It Would Be Night in Caracas), thriller dramatique de Mariana Rondón et Marité Ugas nous plonge dans un Venezuela peu représenté au cinéma ces jours-ci. Adelaida, piégée dans une ville au bord de l’effondrement, rentre de l’enterrement de sa mère et retrouve son appartement squatté par un groupe de femmes militantes l’empêchant d’entrer. Pour survivre, elle doit abandonner son identité pour devenir « quelqu’un d’autre ». Adapté du roman La hija de la española de Karina Sainz Borgo et porté par une grande puissance visuelle et émotionnelle, le film offre un portrait poignant de la crise politique et sociale dans laquelle ce pays s’est enfoncée . Les deux réalisatrices, désormais installées au Pérou, ont tourné essentiellement au Mexique.

Barbara Lorey de Lacharrière

Le palmarès

• Lion d’or : Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch

• Grand Prix du jury (Lion d’argent) : The Voice of Hind Rajab de Kaouther Ben Hania

• Lion d’argent de la mise en scène : Benny Safdie pour The Smashing Machine

• Prix spécial du jury : Gianfranco Rosi pour Sotto le nuvole (Sous les nuages)

• Prix Fipresci : Silent Friend d’Ildikó Enyedi

MDOC Melgaço – un voyage sur les traces de la mémoire

Melgaço – La première fois que j’ai entendu le nom de cette petite ville du nord du Portugal, c’entait dans les années 1980, lors du Festival de La Rochelle. Au détour d’une conversation, quelqu’un avait mentionné que le créateur et directeur du festival, le légendaire critique et écrivain Jean-Loup Passek, avait choisi ce coin caché du Portugal comme sa seconde patrie. Il rêvait de fonder un « musée sentimental » où sa collection et ses archives sur le cinéma pourraient être exposée. Le soutien de ses premiers amis portugais et la confiance et la bienveillance du maire ont permis au projet de se concrétiser, dans un cadre idyllique, à l’abri des remparts historiques qui entourent le château dominant la ville, et de devenir le Le « Museu de Cinema de Melgaço – Jean-Loup Passek ».

Lorsque j’ai été invitée à rejoindre le Festival International de Documentaire de Melgaço comme membre du jury FIPRESCI, l’excitation fut immense. Je portais avec moi non seulement la curiosité́ pour les films que j’allais découvrir, mais aussi la sensation de voyager dans le temps, sur les traces de mes souvenirs de La Rochelle.

Le Festival Internacional de Documentário de Melgaço (MDOC), créé en 2014, par la municipalité́ et l’association O Norte, est focalisé sur le cinéma social et ethnographique, avec trois sections compétitives. Sa structure est donc très éloignée de celle imaginée par Passek, et voir le prix principal porter son nom me sembla étrange, presque ironique.

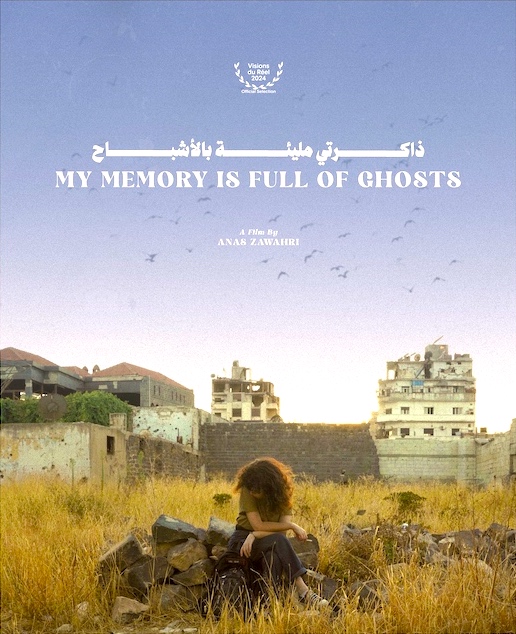

Pourtant, en tant que jurée, j’ai trouvé l’expérience enthousiasmante : riche en découvertes, chaleureuse, conviviale. Chaque jour, les organisateurs nous invitaient à explorer le patrimoine de Melgaço, ses vignobles, son histoire, et la beauté́ saisissante de la vallée du Minho. Nous décernâmes le prix de la FIPRESCI à My memory is full of ghosts du cinéaste syrien Anas Zawahri, tandis que le principal prix, le prix Jean-Loup Passek, donc, fut attribué pour le long métrage à Cutting Through Rocks, des américains Sara Khaki et Mohammadreza Eyni.

Mais le MDOC ne se limite pas à ses projections. Deux programmes de résidences, l’un en cinéma, l’autre en photographie, visent à constituer un fonds audiovisuel du patrimoine immatériel de Melgaço, produisant des œuvres destinées à « l’Espaço Memória e Fronteira ». Ces créations lient la mémoire locale à la création contemporaine, prolongeant ainsi la curiosité́ et l’ouverture prônées par Passek, même si le cadre compétitif contredit ses idéaux.

Lors de la cérémonie de clôture du festival, le documentaire L’homme du cinéma de José Vieira, commandé par le maire de Melgaço, qui part sur les traces de Passek entre la Rochelle et Melgaço , fut projeté́ en plein air au pied des ruines de la forteresse. Il s’ouvre sur une Citroën Diane qui serpente à travers la Galice, en route vers cette petite ville frontalière assoupie, lovée au creux des collines bucoliques de la vallée du Minho, entre vignes et forets. Et en le regardant, je pensai à mon propre voyage : moi aussi, j’avais conduit depuis la France, en camping-car, laissant défiler lentement les paysages et les cultures, faisant de la route une partie intégrante de l’expérience.

À Melgaço, deux musées se font face comme en miroir : le Musée du Cinéma Jean-Loup Passek et le Musée de l’Émigration, qui raconte l’exode des Portugais vers la France. Deux musées, deux mondes, mais lies. C’est par les émigres que Passek découvrit Melgaço ; et c’est à Melgaço que son héritage a trouvé une maison.

Cette dualité́ — entre cinéma et migration, entre universel et local, entre découverte et exil — me semble être l’hommage le plus juste qui puisse lui être rendu. Non pas le prix qui porte son nom mais l’ancrage de sa vie et de son œuvre dans un lieu marqué par les départs et les retours. Pour un homme qui voyait le cinéma comme un passage vers d’autres histoires, d’autres géographies, d’autres rêves, il ne pouvait y avoir de demeure plus appropriée.

Barbara Lorey de Lacharrière

NB : on trouvera une version augmentée de ce texte sur www.fipresci.org

Mon séjour au Festival du film de Karlovy Vary

Lors de ma première participation au Festival international du film de Karlovy Vary (KVIFF) en 1992, je vivais à Berlin, où j’avais un visa de travail car j’étais mariée à un Allemand. Alors que je me rendais à Karlovy Vary en train, les gardes-frontières tchécoslovaques m’ont demandé mon visa et, comme je n’en avais pas, ils m’ont fait descendre du train en me réclamant aimablement 70 marks. Une fois à Karlovy Vary, j’ai dû me présenter au poste de police et je l’ai fait chaque jour jusqu’à mon départ. C’est à cette époque que la Slovaquie s’est séparée de ce qui allait devenir la République tchèque, ce qui a été une période intéressante.

Aki Kaurismaki était présent au festival et notre interview a eu lieu le matin dans un bar surplombant le festival, en sirotant une Becherovka, une boisson locale. J’ai également noué une longue amitié avec le réalisateur islandais Fridrik Thor Fridriksson, après notre interview autour de la célèbre bière locale, la Pilsner Urquell.

Je suis retourné au festival en 1996, lorsque Vaclav Havel était le premier président tchèque, et l’impact de sa nomination était tangible. J’ai dîné à plusieurs reprises avec Peter Aalbaek Jensen, cofondateur de Zentropa, qui accompagnait Breaking the Waves de Lars von Trier. J’ai également interviewé Ari Folman pour son film Saint Clara, le réalisateur israélien qui a ensuite rencontré un énorme succès avec Valse avec Bachir en 2008. Le KVIFF est donc un excellent révélateur de talents.

À la fin du festival de 1996, j’ai croisé une amie australienne dont le père était tchèque. Elle vivait à Prague et travaillait pour une banque internationale basée en France. Elle m’a suggéré de revenir l’année suivante, non seulement pour assister au festival, mais aussi pour séjourner chez elle à Prague, ce que j’ai fait. Nombre de ses amis pragois, écrivains, banquiers et autres bohèmes, pour la plupart anglophones, s’aventuraient alors au festival pour passer un bon moment. Le jour, les banquiers géraient peut-être l’économie des petits pays de l’Est, mais la nuit, ils étaient prêts à faire la fête. Il en était de même pour de nombreux festivaliers, et je me souviens d’une nuit où je me promenais dans le quartier historique de Karlovy Vary avec l’acteur américain Jeffrey Wright, émerveillé par la beauté de la ville.

Cette année, Dakota Johnson a comparé Karlovy Vary à Disneyland. De fait, avec ses hôtels et ses spas incroyablement restaurés, c’est assurément un endroit magnifique pour organiser un festival de cinéma. Karlovy Vary reste une ville festive, fréquentée également par de nombreux jeunes spectateurs en quête de divertissement.

Jiri Bartoska, l’un des acteurs les plus célèbres du pays, homme drôle et accessible, a présidé le festival de 1995 à 2021 et y est resté impliqué jusqu’à sa mort en mai dernier. Le film d’ouverture du festival, We’ve Got to Frame It, est une conversation avec lui sur l’année 2021 et a fait rire le public local. Héros national et homme que les Tchèques ordinaires adoraient, il a attiré une foule immense à ses funérailles.

Il était également tout à fait approprié que l’acteur suédois Stellan Skarsgard reçoive cette année un Globe de cristalhonorifique pour sa contribution exceptionnelle au cinéma mondial, sa percée internationale ayant été assurée par Breaking the Waves, qui avait fait sensation au KVIFF. Il est actuellement en bonne voie pour une nomination aux Oscars pour Sentimental Value de Joachim Trier.

Comment le festival a-t-il évolué depuis ma première participation dans les années 1990 postcommunistes ? C’était alors un événement bohème, peut-être un peu hasardeux dans son organisation, qui peinait à survivre au fil des ans. Aujourd’hui, grâce au sponsoring d’entreprises, il est devenu un mastodonte du cinéma mondial, tout en continuant d’attirer l’attention sur le cinéma d’Europe de l’Est. Les fêtes sont plus grandes et la ville est devenue un pôle touristique d’importance. Mais mes débuts avaient aussi leurs attraits. Et c’était probablement plus détendu, avec des rencontres plus informelles avec les talents du cinéma, que les chargés de relation presse actuels limitent beaucoup.

Cette année, j’étais présidente du jury FIPRESCI (presse) et nous avons jugé la compétition principale, les Globes de Cristal. Elle comprenait douze films, dont onze étaient des premières mondiales. Nous avons décerné notre prix au film français de Nathan Ambrosioni, Les Enfants Vont Bien. Il est centré sur une femme (Camille Cottin) qui n’a jamais voulu d’enfants, mais qui doit s’occuper des jeunes enfants de sa sœur après sa disparition. Ambrosioni, aujourd’hui âgé de 25 ans, démontre son talent pour travailler simultanément avec des acteurs adultes et enfants. Il avait travaillé avec Cottin sur son précédent film, Toni (2023), et la star française de Dix pour cent est une grande fan de lui. Son premier film, Paper Flags (2018), avec Noémie Merlant. Il a donc été extrêmement productif dès son plus jeune âge.

Le jury « principal » octroyant les Globes de Cristal du festival a également récompensé Ambrosioni du prix du meilleur réalisateur, ex-aequo avec le Lituanien Vytautas Katkus, qui fait ses débuts dans le long métrage avec The Visitor. Ce film raconte l’histoire d’un homme qui retourne dans sa Lituanie natale pour vendre l’appartement de ses parents et découvre que ses rapports avec ses vieux amis ont changé.

Le Grand Prix a été décerné au documentaire tchéco-slovaque Better Go Mad in the Wild de Miro Remo, consacré aux jumeaux barbus de 62 ans, Frantisek et Ondrej Klisík, qui ont vécu loin de tout dans leur ferme délabrée. Le jury l’a qualifié de « clin d’œil humoristique à l’art déclinant d’être fidèle à soi-même », sur des hommes « qui, dans un monde aussi fou que le nôtre, pourraient bien être les personnes les plus saines d’esprit de la planète ».

Helen Barlow