Venise 2025

Festival de Venise 2025 : cinéma, politique — et un palmarès inattendu

Une fois de plus, le 82ᵉ Festival international du film de Venise, toujours sous la direction artistique d’Alberto Barbera, s’est affirmé comme un carrefour passionnant où se croisent l’art et l’actualité brûlante. Et cette année, la Mostra s’est distinguée de ses rivales de Berlin et Cannes par une programmation particulièrement audacieuse et courageuse, marquée par « le retour à un cinéma de la réalité », comme l’annonçait Barbera lors de l’ouverture. En filigrane se pose alors la question de la place qu’occupent aujourd’hui les institutions culturelles — comme les festivals de cinéma — face aux enjeux politiques qui secouent notre monde.

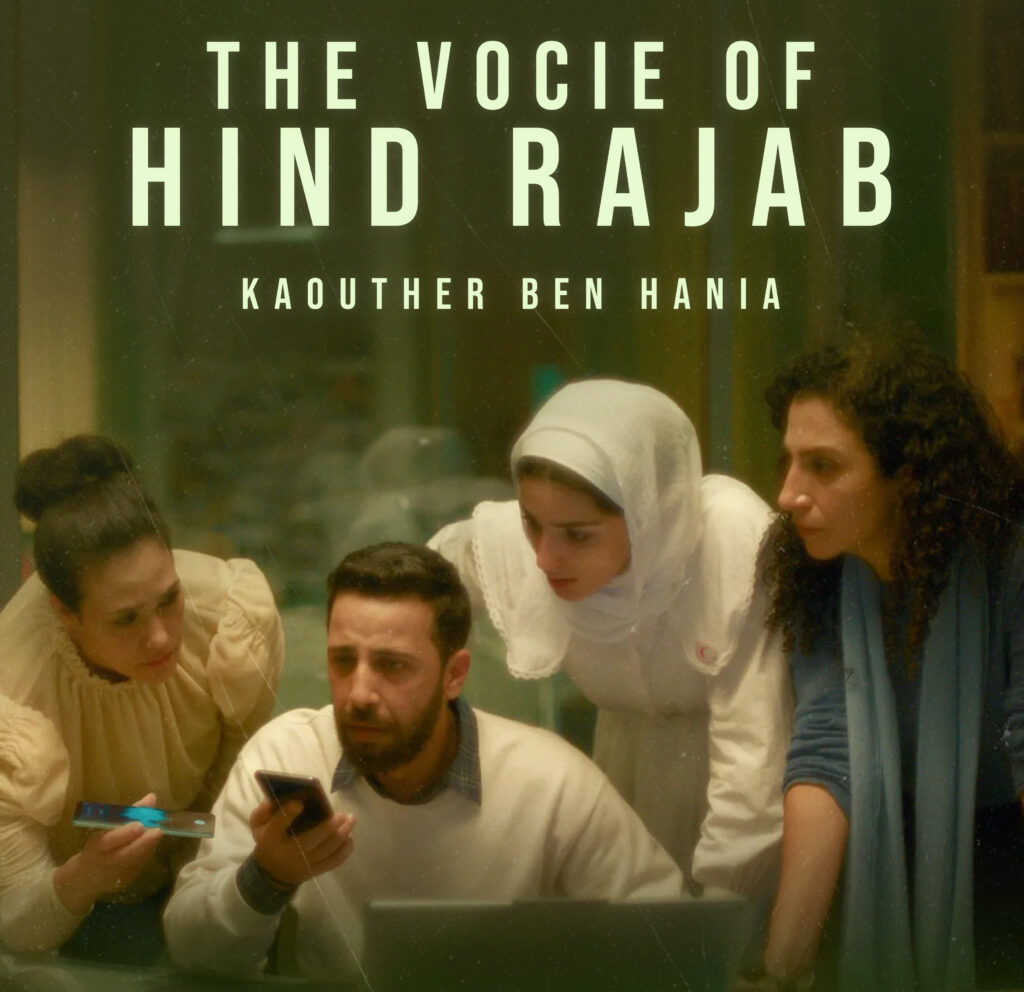

Ainsi, l’onde de choc créée par le film tunisien de Kaouther Ben Hania, The Voice of Hind Rajab, présenté en compétition au milieu du festival, a catapulté avec fracas la guerre menée par Israël à Gaza au cœur paisible du Lido. Le film donne à la souffrance intolérable des civils palestiniens non seulement un visage, mais surtout une voix : celle d’une petite fille palestinienne de cinq ans, Hind Rajab. Le 29 janvier 2024, pendant trois heures, Hind, seule survivante d’une famille de six personnes, blessée et coincée dans leur voiture prise pour cible par plusieurs tanks, a crié sa détresse au téléphone, implorant qu’on vienne la sauver. Juste avant, sa cousine Layan Hamada venait d’être tuée par balles alors qu’elle était en ligne avec le centre de secours du Croissant-Rouge pour demander de l’aide. Après des heures de négociations avec les autorités israéliennes, une ambulance finit par être envoyée. Mais à cent cinquante mètres de la voiture, le véhicule, dûment marqué, fut pulvérisé par une frappe ciblée, déchiquetant les deux ambulanciers. Il fallut douze jours avant que le Croissant-Rouge parvienne à retrouver les corps en décomposition de Hind Rajab et de ses proches dans leur voiture criblée de balles, ainsi que l’ambulance complètement détruite avec les dépouilles des deux secouristes à l’intérieur.

La réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania a eu l’audace d’emprunter une une voie radicalement différente : son film se construit autour du seul témoignage direct de ce drame, les trois heures d’enregistrements audio authentiques des échanges entre le centre du Croissant-Rouge et les fillettes dans la voiture. En plaçant sa caméra exclusivement dans le centre d’urgence et en laissant la violence et tout le contexte hors champ, elle offre le dispositif d’un huis clos minimaliste, où l’absence d’images rend la tragédie insensée encore plus percutante. La Voix de Hind, docu-fiction brut d’une rare intensité, se passant de toute surenchère émotionnelle artificielle, place le spectateur en situation de témoin direct et a été accueilli par une ovation exceptionnelle de vingt -trois minutes — apparemment du jamais vu dans l’histoire de la Mostra.

Mais Gaza n’était pas seulement présent dans la salle. Déjà avant l’ouverture de la Mostra, un collectif fondé par dix cinéastes italiens indépendants, Venice4Palestine, avait lancé un appel pour condamner la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza, avec comme objectif « de mettre Gaza et la Palestine au centre de l’attention publique à Venise. » Exhortant le festival à adopter une position claire et sans ambiguïté, la lettre ouverte du collectif avait récolté 2000 signataires, parmi eux de grands noms du cinéma international comme Guillermo del Toro, Todd Field, Michael Moore, Matteo Garrone, Ken Loach, Abel Ferrara, Toni Servillo, Audrey Diwan ou Marco Bellocchio, pour n’en nommer que quelques-uns. Puis, le samedi 1ᵉʳ septembre, suite à l’appel d’associations de la région vénitienne, un cortège impressionnant de près de 3000 personnes, dont de nombreux artistes et accrédités, défilait de la gare maritime jusqu’aux abords du festival sous les drapeaux palestiniens, réclamant l’arrêt du génocide,

Si les manifestations et le choc de The Voice of Hind Rajab ont dominé l’actualité, cette édition 2025 exceptionnelle regorgeait de bien d’autres grands films qui ont confirmé l’ampleur et la diversité du cinéma contemporain.

Ainsi, le film d’ouverture, La Grazia, une méditation sur la politique, le pouvoir et la compassion, donnait le ton. Paolo Sorrentino y retrouve son acteur fétiche, Toni Servillo (récompensé par la Coupe Volpi du meilleur acteur), dans le rôle d’un Premier ministre vieillissant, confronté aux dilemmes d’accorder ou non une grâce présidentielle et de signer une loi sur l’euthanasie. Loin de l’exubérance visuelle de La Grande Bellezza, Sorrentino propose ici une mise en scène dépouillée et introspective, et pose des questions importantes qui divisent nos sociétés, explorant avec finesse les contradictions entre devoir et fragilité personnelle, entre rigidité de la loi et le doute et la compassion.

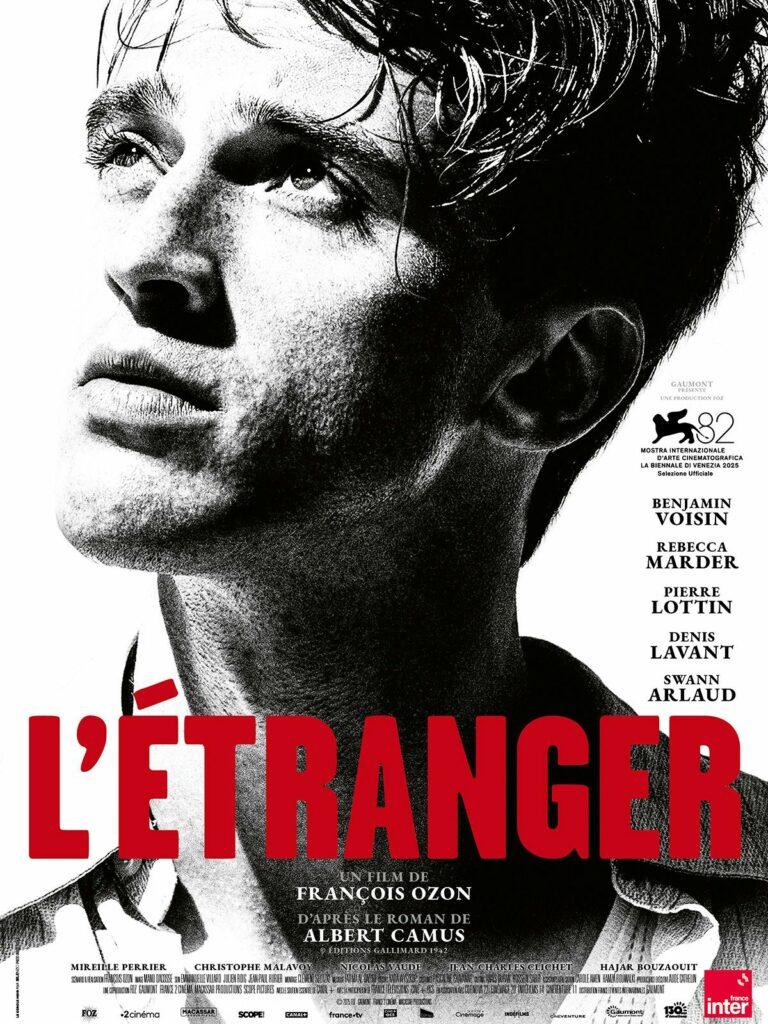

Avec L’Étranger, François Ozon s’attaque à l’un des textes les plus emblématiques de la littérature française, le roman d’Albert Camus. Longtemps considéré comme inadaptable au cinéma, ce récit suit Meursault (Benjamin Voisin), jeune Français taciturne d’Alger manifestant une étrange absence d’émotions, mais qui fascine une jeune femme. Lorsqu’il tue sans raison un jeune Arabe, les juges le condamnent à mort, mais moins pour le meurtre que pour l’absence de larmes suite à la mort de sa propre mère. Filmé en noir et blanc d’une grande élégance par le chef opérateur Manu Dacosse qui évoque les films des années 1940, Ozon signe une adaptation visuellement épurée et d’une grande rigueur formelle, gardant intact le mystère du roman tout en laissant apparaître en filigrane l’actualité du racisme anti-arabe.

De son côté, Kathryn Bigelow a littéralement dynamité la Mostra avec A House of Dynamite, thriller politique autour d’une crise nucléaire imminente. Fidèle à son style, elle construit un récit haletant où précision technique et questionnement moral se rejoignent. Présenté par la réalisatrice comme une tentative désespérée de relancer les discussions sur un traité nucléaire, le film, entre Zero Dark Thirty et Deterrence, résonne avec une inquiétante actualité. « Le film est une invitation à décider quoi faire de toutes ces armes », déclara Bigelow, en posant une question qui s’impose : « En quoi anéantir le monde est-il une mesure défensive ? »

À l’autre extrémité du spectre, Ildikó Enyedi a enchanté le festival avec son magnifique et envoûtant Silent Friend. Après son film précédent que l’on préfère oublier, la cinéaste hongroise revient ici avec force à une écriture poétique, elliptique et symbolique, rappelant son succès On Body and Soul. Mêlant récit intime et atmosphère onirique, elle évoque cette fois-ci des relations sensuelles entre l’homme et la nature et place au centre de son histoire un majestueux Gingko Biloba centenaire, situé au cœur du jardin botanique de l’Université de Marburg, autour duquel s’enlacent les destins de différents personnages à travers trois époques : 1908, 1972 et 2020. Le jury Fipresci ne s’y est pas trompé en lui décernant son prix.

Un autre chef-d’œuvre nous vient de l’Italien Gianfranco Rosi (Lion d’or en 2013 avec Sacro GRA), avec son documentaire Sotto le nuvole (Below the Clouds), une magnifique fresque méditative et sensorielle sur un territoire, Naples et Pompéi, filmant paysages, visages et espaces de transit dans une esthétique noir et blanc dépouillée.

Dans un tout autre registre, The Smashing Machine, de Benny Safdie, considéré par certains comme l’un des films les plus « percutants » de la sélection, raconte l’histoire du lutteur de MMA Mark Kerr (joué par l’ex-catcheur Dwayne Johnson). Le film oscille entre biopic sportif et drame intime, explorant les addictions et la pression médiatique. Sa mise en scène brute, immersive et rythmée par l’énergie des combats a valu à Safdie le Lion d’argent de la mise en scène.

Enfin, parmi les autres sections du festival, le nouvellement créé Venezia Spotlight a révélé elle aussi de belles découvertes, notamment trois voix féminines fortes, venues du monde arabe et d’Amérique latine, avec des récits intimes et engagés.

La réalisatrice marocaine Maryam Touzani, déjà remarquée avec Le Bleu du caftan, raconte ainsi avec Calle Málaga une chronique lumineuse et sensible, centrée sur un quartier de Tanger et ses habitants. Porté par une Carmen Maura éblouissante et stimulante par sa joyeuse force de résilience, le film explore les liens familiaux à travers le regard d’une génération en mutation, célébrant en arrière-plan Tanger comme une ville multiculturelle harmonieuse, peut-être un tant soit peu idéalisée.

Saoudienne multi-primée ayant fait ses études en Grande-Bretagne, Shahad Ameen nous fait découvrir avec Hijra des pans inconnus de l’Arabie Saoudite à travers un road movie initiatique d’une grande beauté, suivant une grand-mère et sa petite-fille à la recherche de sa sœur aînée, disparue en tentant de fuir le pays. Entre poésie visuelle percutante, allégorie et engagement féministe, le film capture avec force la quête d’identité et de liberté dans un contexte contraint.

Aún es de noche en Caracas (It Would Be Night in Caracas), thriller dramatique de Mariana Rondón et Marité Ugas nous plonge dans un Venezuela peu représenté au cinéma ces jours-ci. Adelaida, piégée dans une ville au bord de l’effondrement, rentre de l’enterrement de sa mère et retrouve son appartement squatté par un groupe de femmes militantes l’empêchant d’entrer. Pour survivre, elle doit abandonner son identité pour devenir « quelqu’un d’autre ». Adapté du roman La hija de la española de Karina Sainz Borgo et porté par une grande puissance visuelle et émotionnelle, le film offre un portrait poignant de la crise politique et sociale dans laquelle ce pays s’est enfoncée . Les deux réalisatrices, désormais installées au Pérou, ont tourné essentiellement au Mexique.

Barbara Lorey de Lacharrière

Le palmarès

• Lion d’or : Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch

• Grand Prix du jury (Lion d’argent) : The Voice of Hind Rajab de Kaouther Ben Hania

• Lion d’argent de la mise en scène : Benny Safdie pour The Smashing Machine

• Prix spécial du jury : Gianfranco Rosi pour Sotto le nuvole (Sous les nuages)

• Prix Fipresci : Silent Friend d’Ildikó Enyedi